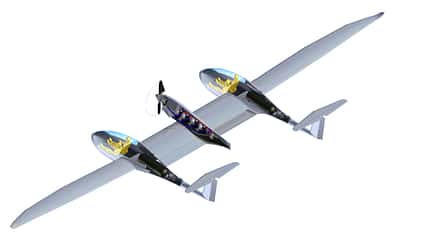

Im Labor des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik in Stuttgart steht der Flugzeugantrieb der Zukunft: vier elektrisch in Reihe geschaltete Niedertemperatur-PEM-Brennstoffzellen mit einer Gesamtleistung von 45 Kilowatt. Dieser Antriebsstrang soll in ein futuristisches Flugzeug mit zwei Rümpfen eingebaut werden. HY4 nennt sich das Projekt, mit dem das DLR das weltweit erste viersitzige Passagierflugzeug mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Batterie-System vom Flughafen Stuttgart aus in die Luft bringen will – und das schon im Sommer 2016.

„Bis vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ein Passagierflugzeug mit Brennstoffzellentechnik möglich ist“, sagt Prof. Josef Kallo, Koordinator Elektrisches Fliegen am DLR, im Gespräch mit der FLUG REVUE. Doch seitdem hat sich einiges getan, die Automobilindustrie hat viel Geld in die Entwicklung von Brennstoffzellen gesteckt. Davon profitiert auch HY4. Hinzu kommen Erfahrungen des DLR mit den beiden Vorläuferprojekten Antares DLR-H2 und H3 – modifizierte einsitzige Elektromotorsegler von Lange Aviation in Zweibrücken. Antares H2 absolvierte am 7. Juli 2009 seinen offiziellen Erstflug und führte das Brennstoffzellensystem und die Wasserstofftanks noch in Zusatzbehältern unter den Flügeln mit. Antares H3 sollte 2011 zum ersten Mal fliegen, doch das DLR ist aus dem Projekt ausgestiegen. Die technischen Herausforderungen mit den CO2-emittierenden Methanol-Reformer-Brennstoffzellen und der Integration ins Flugzeug seien mit den vorhandenen Mitteln nicht zu lösen gewesen, sagt Kallo. Bei HY4 setzen die Forscher deshalb wie bei Antares H2 auf Wasserstoff als Treibstoff.

HY4 könnte Auto und Bahn Konkurrenz machen

„Bei der DLR-H2 mit Wasserstoffantrieb ging es darum zu zeigen, dass das Konzept funktioniert“, sagt Kallo. „Mit HY4 soll die Technologie im Alltag getestet werden.“ Kallo sieht die Einsatzmöglichkeiten des Flugzeugs, das Platz für einen Piloten und drei Passagiere bietet, vor allem im deutschen und europäischen Regionalverkehr. Als Electric Air Taxi könnten Brennstoffzellen-Flugzeuge in einem Radius von bis zu 200 Kilometern schnellere Alternativen zu Auto und Bahn bieten. „Auf Strecken wie Stuttgart – Friedrichshafen könnte es sich durchsetzen“, glaubt Kallo. Für kürzere Strecken seien elektrische Antriebe geeignet, weil sie lärm- und emissionsarm sind und wegen ihres hohen Drehmoments auf kurzen Bahnen starten und landen können.

Beim Antrieb von HY4 kommt ein spezielles Hybridsystem zum Einsatz: Die Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellen (mit Polymer-Elektrolyt-Membran) dienen als Hauptenergiequelle, Lastspitzen deckt eine Lithium-Hochleistungsbatterie ab. Die Tests des Antriebsstrangs inklusive Start- und Stopp-Prozeduren, Dynamik- und Maximallast-Tests sind abgeschlossen. Im Januar beginnt der Einbau. Die Leistungselektronik für die Hybridisierung liefert die Universität Ulm. Bei Einbau und Wartung kommt den DLR-Forschern die ungewöhnliche Katamaran-Form des Fliegers von Pipistrel zugute: Der Antrieb sitzt zwischen den Kabinengondeln, dadurch ist ein einfacher Zugang zu Motor und Brennstoffzellen gewährleistet. Die beiden Tanks, die insgesamt elf Kilogramm Wasserstoff fassen, werden hinter den Sitzen untergebracht. Geplant sind zwei Varianten: eine Druckwasserstoff-Version mit einer Reichweite von 750 km und eine Flüssigwasserstoff-Version mit einer Reichweite von 1500 Kilometern.

Antrieb auch für größere Flugzeuge?

Die vier PEM-Brennstoffzellen von Hydrogenics wandeln den mitgeführten Wasserstoff und Luftsauerstoff in Wasser und elektrische Energie um und treiben einen permanentmagneterregten Synchronmotor ohne Getriebe an. Er hat eine Leistung von 80 Kilowatt, sein Rotor bewegt sich mit 1600 bis 2000 U/min. „Auch bei Ausfall einer Brennstoffzelle kann das Flugzeug mit den drei verbliebenen Brennstoffzellen weiterfliegen“, sagt Kallo. Die Reichweite verringert sich nach Kallos Schätzung dabei um fünf bis zehn Prozent.

Könnten Brennstoffzellen in Zukunft auch größere Flugzeuge antreiben? Ein Acht- bis Zehnsitzer ist nach Ansicht von Kallo durchaus machbar. Selbst ein Flugzeug mit einer Kapazität von 40 Sitzplätzen hält er in 15 bis 20 Jahren für realistisch. „Aber wir werden wohl keine Flüge von Paris nach New York mit Brennstoffzellen-Flugzeugen durchführen“ – wegen seiner höheren Energiedichte biete Kerosin als Treibstoff für Jetflugzeuge deutliche Vorteile. Eine schnellere Verbindung zwischen Stuttgart und Friedrichshafen wäre aber schon ein guter Anfang.

Technische Daten

HY4

Abmessungen

Länge: 7,4 m

Spannweite: 21,36 m

Antrieb

Motorleistung: 80 kW

Dauerleistung Brennstoffzelle/Batterie: 45 kW/45 kW

Batteriekapazität: ca. 21 kWh bei 1C

Antriebsleistung im Reiseflug: 26 kW

Gewicht

Leergewicht (ohne Brennstoffzelle/Batterie): ca. 630 kg

Gewicht des Powermoduls mit Treibstoffspeicher: ca. 400 kg

Maximalgewicht: 1500 kg

Geschwindigkeit und Reichweite

Höchstgeschwindigkeit: ca. 200 km/h

Reisefluggeschwindigkeit: 145 km/h

Reichweite: 750 bis 1500 km

FLUG REVUE Ausgabe 02/2016