Im Gegensatz zu strategischen Überlegungen in England und den USA war der Langstreckenbomber in Deutschland ein ungeliebtes Kind. Hier setzte man eher auf mittelschwere Schnellbomber. Doch in den frühen Jahren des "Dritten Reichs" gab es durchaus unter den tonangebenden Militärs noch Befürworter der Idee vom strategischen Langstreckenbomber, allen voran der erste Generalstabschef der Luftwaffe, Generalleutnant Walther Wever. Er sah, fußend auf den diesbezüglichen Überlegungen des italienischen Generals Giulio Douhet aus den 20er Jahren, im schweren, stark bewaffneten Langstreckenbomber das geeignetste Instrument zur Durchführung strategischer Luftkriegsführung.

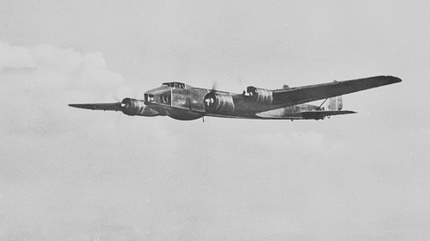

Die Dornier Do 19 V1 bei einem ihrer ersten Flüge. Zunächst hatte man darauf verzichtet, sie zu lackieren.

Entwicklungsbeginn

Schon im Sommer 1933 begann Dornier, erste Überlegungen zu einem solchen Flugzeug anzustellen. Offiziell wurde das Programm mit Erteilung von Entwicklungsaufträgen im November desselben Jahres. Dabei schickte das Reichsluftfahrtministerium (RLM) neben Dornier auch noch Junkers ins Rennen um den Langstreckenbomber. In kürzester Zeit lieferten die Konkurrenten die Konzepte für die spätere Do 19 und die Ju 89. Schon im August 1934 stand bei Dornier eine Attrappe der Do 19 zur Besichtigung durch das RLM bereit. Fünf Monate später, im Januar 1935, erhielt Dornier den Auftrag zum Bau von drei Prototypen. In der Zwischenzeit waren zwar die Konstruktionsarbeiten für das neue Flugzeug weiter vorangetrieben worden, doch der geplante Termin für die Fertigstellung des ersten Flugzeugs im Juli 1935 erwies sich schnell als nicht haltbar, wurde zunächst auf März 1936 verschoben. Die Dornier Do 19 war für ihre Zeit ein enorm großes Flugzeug. Gefertigt in Metallbauweise, hatte sie eine größere Spannweite und war länger als zum Beispiel die etwa zeitgleich entwickelte Boeing B-17. Allerdings sollte man nicht verkennen, dass der Dornier-Bomber deutlich leistungsschwächer war als die wesentlich modernere "Flying Fortress".

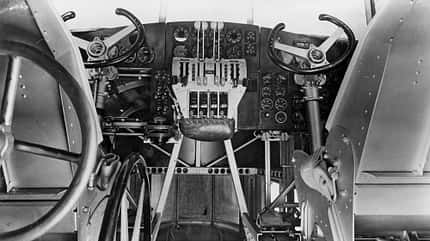

Das Cockpit war geräumig. Zentral befanden sich die Hebel für Gas, Gemisch und Propellerverstellung.

Leichter als die Konkurrenz

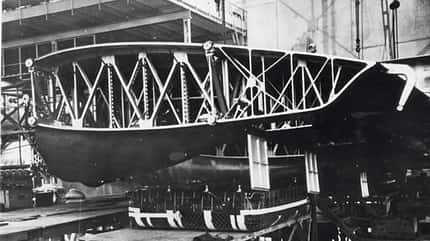

Für ihre Größe war die Do 19 leicht. Im Vergleich zur Ju 89 hatte sie fast ein Drittel weniger Leermasse, was sicher auch auf die große Erfahrung der Dornier-Ingenieure im Bau von Großflugzeugen zurückging. Auch ihre maximale Flugmasse lag unter der der Junkers-Konkurrentin. Der Rumpf besaß eine relativ unkomplizierte tragende Kastenstruktur mit rechteckigem Querschnitt; auf ihrer Oberseite war ein gerundeter Rumpfrücken aufgesetzt. Der über 51 eng gesetzte Spanten aufgebaute Rumpf wurde mit Glattblech beplankt. Trennstellen vor dem Cockpit, sowie vor und hinter den Flügelholmen sollten ihn für einen möglichen Bahntransport teilbar machen. Dabei dürfte aber genauso an die leichte Austauschbarkeit von Rumpfsegmenten beispielsweise nach Beschussschäden gedacht worden sein. Der kastige Rumpfquerschnitt war strömungstechnisch sicher nicht das Optimum. Fertigungstechnisch war die Do 19 so jedoch einfacher und schneller zu bauen als mit einem aerodynamisch widerstandsärmeren runden oder ovalen Rumpf. Auch die Flügel, die ein NACA-2212-Profil hatten, waren teilbar konstruiert mit Trennstellen am hinteren Holm und den Außenflügeln im Bereich der äußeren Motorgondeln. Einen Teil der auftretenden Torsionskräfte der zweiholmigen Tragflächen nahm die Alubeplankung auf. In den Tragflügeln befanden sich die beiden Kraftstofftanks mit insgesamt 3600 l Inhalt. Ausfliegbar waren jedoch nur 3500 l. Im Gegensatz zu den Schmierstofftanks (320 l) waren sie ungeschützt. Das Leitwerk besaß doppelte Seitenflossen, die zum Rumpf hin abgestrebt waren. Zur Höhentrimmung wurde die komplette Höhenflosse verstellt, die Seitenrudertrimmung erfolgte über Trimmklappen an den Seitenrudern.

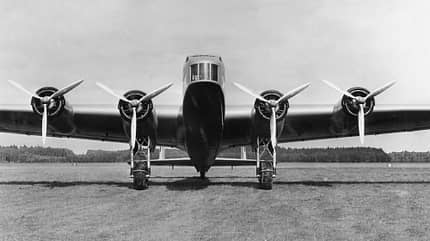

Die Bramo 322 J-2 erwiesen sich als zu schwach, um den Großbomber ausreichend leistungsfähig zu machen.

Bewaffnung und Leistung

Als Abwehrbewaffnung waren zwei 7,92-mm-MG 15 in einem A- und dem Heckstand sowie zwei 20-mm-MG FF im B- und C-Stand vorgesehen. Sie sollte erst in den dritten Prototypen eingebaut werden. Als Bombenschacht sollte der Raum zwischen den Holmdurchgängen im Rumpfmittelteil dienen. Zunächst war eine Bombenlast von 1250 kg geplant. Es gibt keine Belege, dass die Bewaffnung jemals montiert wurde. Einige Fotos zeigen lediglich einen offenbar provisorischen Bugstand an der Do 19 V1. Die Do 19 V1 erhielt vier Bramo 322 J-2, die in den Dornier-Papieren zunächst noch unter ihrer alten Siemens-Bezeichnung SAM 322 geführt wurden. Die Neunzylinder-Sternmotoren mit Untersetzungsgetriebe stemmten 715 PS Startleistung auf die Kurbelwelle, für fünf Minuten durften ihnen 650 PS Leistung abgefordert werden. Bei Dauerleistung im Reiseflug lieferten sie 520 PS. Dreiblatt-Verstellpropeller von VDM setzten die Kraft in Vortrieb um. Die Motorvorbauten inklusive der Motorträger wurden als fertig montierte Pakete geliefert und waren untereinander austauschbar. Die Do 19 V2 sollte mit BMW 132 ausgerüstet werden, während für die V3 der Einbau von DB 600 vorgesehen war. Doch nur die V1 wurde fertiggestellt.

Erstflug und Flugerprobung

Als Testpilot Egon Fath die Do 19 V1 schließlich am 28. Oktober 1936 am Flugplatz Friedrichshafen-Löwental erstmals in die Luft brachte, war das Projekt "Uralbomber" faktisch von den Militärs bereits begraben worden. Einige Monate zuvor, am 3. Juli, war General Wever, der eigentliche Verfechter des strategischen Bombers in der Luftwaffe, bei einem Absturz mit seiner Heinkel He 70 in Dresden-Klotzsche ums Leben gekommen. Sein Nachfolger, General Kesselring, gehörte zum Lager derer, die meinten, auf strategische Langstreckenbomber verzichten zu können. Bereits Anfang August erklärte das RLM, dass der im Jahr zuvor noch in Aussicht gestellte Bau einer Vorserie von vier Flugzeugen gestrichen worden sei. Die Arbeiten an der V3 mussten eingestellt werden. Dennoch führte Dornier die Flugerprobung der Do 19 V1 weiter. Vielleicht ließe sie sich ja als Passagierflugzeug der Lufthansa andienen. Viel ist über die Flugerprobung der Do 19 nicht bekannt. In unserem Redaktionsarchiv fanden wir glücklicherweise die Kopie eines Dornier-Papiers mit tatsächlich in der Erprobung erflogenen Werten. Danach erreichte die Do 19 V1 im Horizontalflug eine Höchstgeschwindigkeit von 314 km/h. Allerdings bezieht sich dieser Wert auf den Flug mit der schon erwähnten Kurzleistung der Motoren (650 PS bei 2150 U/min).

Im Horizontalflug erreichte die Do 19 maximal 286 km/h. Mit den für später vorgesehenen BMW 132F wäre sie fast 350 km/h schnell gewesen.

Mit Bramo-Motoren betrug die Reichweite 1540 km

Im Reiseflug mit höchster Dauerleistung (530 PS bei 2000 U/min) kam der Großbomber auf 286 km/h. Die Geschwindigkeitswerte wurden mit etwa 16 000 kg Flugmasse erflogen. Bei höherer Beladung, die maximale Startmasse der Do 19 V1 betrug 18 500 kg, wären sie noch niedriger gewesen. Die mit den Bramo 322 J-2 erreichten Geschwindigkeiten waren selbst für den technischen Stand von 1936 zu gering. Mit den stärkeren BMW-132F-Motoren wären nach den Berechnungen der Dornier-Ingenieure 343 km/h Höchstgeschwindigkeit drin gewesen, mit den DB-600-Zwölfzylindern sogar 374 km/h. Erstaunlich kurz war die Startrollstrecke der Do 19 V1. Gerade mal 314 m bei 17 500 kg Startmasse weisen die Papiere aus. Dabei brauchte das große Flugzeug bei 12 Grad ausgefahrenen Klappen lediglich 112 km/h, um abzuheben. Nach 596 m flog der Prototyp bereits über ein imaginäres 20-m-Hindernis. Auf ihre Dienstgipfelhöhe von 5600 m kletterte die Do 19 V1 in knapp 44 Minuten. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben in der Dornier-Aufzeichnung beziehen sich auf eine Flugmasse von durchschnittlich 15 800 kg und den Flug mit maximaler Dauerleistung. Danach benötigten die Motoren in diesem Flugregime 1,68 kg/km Treibstoff, was 1540 km Reichweite ermöglichte. Wegen der zu schwachen Motorisierung konnten die Flugleistungen der Do 19 V1 noch nicht überzeugen. Wäre der Bomber konsequent weiterentwickelt worden, hätten sie entscheidend verbessert werden können. Im internationalen Vergleich hinkte die Do 19 ähnlichen Flugzeugen ihres Entwicklungszeitraums sicher nicht hinterher.

Die Flügelstruktur wirkt hier wie die Junkers-Bauweise. Sehr gut ist die Ausformung für den Klappenspalt zu erkennen.

V2 und V3 wurden bald verschrottet

Jedenfalls boten die bis dato gezeigten Leistungen der Do 19 V1 keine Ansatzpunkte, die ohnehin ablehnende Haltung der Offiziellen gegenüber der Langstreckenbomber-Idee aufzuweichen. Der frühzeitige Abbruch der Entwicklung ließ sich nicht revidieren. Dass noch im März 1938 eine Rohbauabnahme der Do 19 V2 erfolgte, verwundert dabei etwas. Die V2 wurde bald, ebenso wie die noch nicht so weit fortgeschrittene V3, verschrottet. Die Do 19 V1, die im März 1938 offiziell vom RLM übernommen wurde, soll später noch während des Angriffs auf Polen als Transporter geflogen sein, bevor auch sie aus dem Verkehr gezogen wurde. Auch war Dorniers Versuch gescheitert, die Do 19 der Lufthansa als Passagierflugzeug mit 30 Passagiersitzen anzudienen. Der Konkurrenzentwicklung Ju 89, deren erster Prototyp erst am 11. April 1938 in die Luft kam, erging es nicht besser als Dorniers Großbomber. Immerhin diente sie als Basis für die Entwicklung der Ju 90.

Als sich der Entwicklungsstopp für die Do 19 abzeichnete, bot Dornier das Flugzeug der Lufthansa an.

Technische Daten

Dornier Do 19 V1

Erstflug: 28. Oktober 1936

Verwendung: Langstreckenbomber

Besatzung: sieben bis neun Mann

Antrieb: 4 x Bramo 322 J-2

Startleistung: je 715 PS/526 kW

Dauerleistung: je 520 PS/382 kW

Spannweite: 35,00 m

Länge: 25,45 m

Höhe: 5,77 m

Flügelfläche: 162 m2

max. Flächenbel.: 114,2 kg/m2

Leermasse: 11 565 kg

max. Flugmasse: 18 500 kg

Zuladung: 6635 kg

Treibstoff (ausfliegbar): 3500 l/2520 kg

Höchstgeschwindigkeit: 286 km/h

Steigzeit auf 5000 m: 30,5 min

Dienstgipfelhöhe: 5600 m

Reichweite: 1540 km