Verheerende alliierte Bombenangriffe, gegen die die Luftwaffe zunehmend machtlos war, ließen die Rüstungsverantwortlichen in Berlin im Sommer 1944 nach jedem Strohhalm greifen. Das Reichsluftfahrtministerium setzte auf den in Massen einfach herzustellenden "Volksjäger" He 162. Eine noch radikalere Lösung stellte der nur einmalig verwendbare, raketengetriebene Objektschutzjäger Ba 349 Natter von Erich Bachem dar. Bachem hatte nach seinem Ingenieurstudium in Stuttgart seit 1933 für Fieseler gearbeitet, zuletzt als Chef der Entwicklungsabteilung. 1942 machte er sich mit Unterstützung des Württembergischen Wirtschaftsministeriums im oberschwäbischen Waldsee (heute Bad Waldsee) selbstständig. Das Bachem-Werk arbeitete als Lieferant für Flugzeugzellenteile, meist aus Holz.

Himmlers Favorit

Warum ausgerechnet Bachems Raketenjäger in den letzten Kriegsmonaten realisiert wurde, ist nicht ganz klar, denn zunächst wurden die Vorschläge des Außenseiters vom Reichsluftfahrtministerium aus technischer und einsatztaktischer Sicht abgelehnt. Bachem gelang es aber, seine Idee dem allgewaltigen Reichsführer SS Heinrich Himmler zu präsentieren, der seit Juli 1944 auch Chef der Heeresrüstung war. Himmler hatte eine Vorliebe für unkonventionelle technische Entwürfe und gewährte seine volle Unterstützung. Diesem Anliegen konnte sich auch das RLM nicht widersetzen und gab entsprechend Mitte September 1944 zunächst 15 Versuchsmuster in Auftrag. Später wurde der Auftrag auf 50 aufgestockt. Die Auslegung des Raketenjägers, dessen erste Skizzen vom 16. Juli 1944 überliefert sind, hatte unterdessen mehrere Änderungen durchlaufen. Unter der Projektbezeichnung BP 20 waren zum Beispiel die liegende und kniende Unterbringung des Piloten sowie Kanonen- und Raketenbewaffnungen untersucht worden.

Die Bachem Natter zählte zu den ungewöhnlichsten Entwicklungen des Zweiten Weltkriegs.

Holzrakete mit Kreuzleitwerk

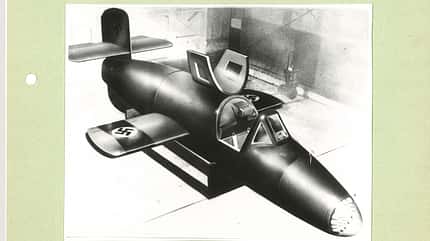

In ihrer endgültigen Ausführung bestand die ganz aus Holz gebaute Natter aus drei Hauptbauteilen. Die Bugsektion sollte mit 24 Raketen des Typs R4M (Länge 81 cm) bestückt werden. Der Zentralrumpf inklusive der rechteckigen Tragflächen nahm das einfachst ausgestattete Cockpit, die T- und C-Stoff-Tanks (365 und 165 Liter) und einen Teil der auch bei der Me 163 verwendeten Walter-Flüssigkeitsrakete auf. Das Heck schließlich umschloss die Schubdüse und trug das Kreuzleitwerk. Seitlich an diesem waren auch die vier je 115 Kilogramm schweren Feststoff-Startraketen Schmidding SR 34 angebracht, die beim Senkrechtstart zwölf Sekunden lang einen Schub von je 1200 Kilopond (11,8 Kilonewton) lieferten und dann abgeworfen wurden.

In einer Minute am Feind

Das Einsatzkonzept sah vor, die Natter (offizielle RLM-Bezeichnung: Ba 349) vertikal in ein Startgestell einzuhängen. Sobald feindliche Bomber in Reichweite kamen, sollte sie abheben und mit Hilfe eines Autopiloten binnen etwa einer Minute auf 12 000 Meter Höhe steigen, um nach Verbrauch des Treibstoffs aus der Überhöhung anzugreifen und ihre Raketensalve abzufeuern. Anschließend sollte der Pilot wegtauchen und per Fallschirm aussteigen. Das Heck mit der Rakete sollte abgesprengt und mit einem Fallschirm für die Wiederverwendung geborgen werden.

Innerhalb weniger Wochen nach der offiziellen Auftragserteilung wurde das erste Natter-Versuchsmodell M 1 in Waldsee fertiggestellt. Es war für die Flugerprobung gedacht, die im Schlepp unter einer Heinkel He 111 durchgeführt wurde. Pilot beim Erstflug am 3. November 1944 in Neuburg an der Donau war der bekannte Segelflieger Erich Klöckner, der allerdings bald mit dem Fallschirm aussteigen musste, da die M 1 nicht unter Kontrolle zu bringen war. Nach vier Schlepps mit unbemannten BP 20 (M 2, M 5 und M 6) war Klöckner am 14. Dezember für einen weiteren Versuch im Cockpit. Der Prototyp M 3 hatte ein Fahrwerk erhalten, und es gelang diesmal sogar, ihn bis zur Landung zu schleppen. Den einzigen Freiflug einer Natter führte schließlich am 14. Februar 1945 Unteroffizier Hans Zübert über dem Heuberg durch. Als die M 8 außer Kontrolle geriet, sprang er mit dem Fallschirm ab.

Semi-erfolgreiche Erprobung

Parallel zu den Flugtests wurden in Waldsee BP-20-Versuchsmuster für die Senkrechtstart-Tests aufgebaut. Als Gelände dafür wählte man den Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am kalten Markt. Am Ochsenkopf wurde ein Startgestell errichtet, in das man am 18. Dezember 1944 mit Hilfe eines Krans die per Lastwagen angelieferte M 21 einhängte. Die Schmidding-Booster zündeten, doch da sich die Rückhaltebolzen nicht lösten, brannte das Fluggerät am Boden aus. Vier Tage später gelang mit der M 16 (wieder nur mit den Boostern bestückt) der erste Start. Es wurde eine Höhe von 800 Metern erreicht, bevor das Fluggerät in einer Entfernung von eineinhalb Kilometern aufschlug. Die M 17 stieg am 29. Dezember auf 2500 Meter. Allerdings versagte der Bergefallschirm. Weitere mehr oder weniger erfolgreiche Starts erfolgten am 14., 15. und 26. Februar.

Testpilot Lothar Sieber kurz vor seinem tödlichen Testflug mit der Natter M 23 am 1. März 1945.

Tödlicher Testflug

Der Druck der SS, die "Wunderwaffe" nun endlich bei einem bemannten Start zu testen, wuchs. Dafür war Luftwaffen-Pilot Lothar Sieber abkommandiert worden. Er kletterte schließlich am 1. März ins enge Cockpit der Mustermaschine M 23. Kurz nach elf Uhr wurden die Raketen gezündet, und die Natter stieg in den grauen, hochnebelverhangenen Himmel. In rund 100 Metern Höhe neigte sie sich etwa 30 Grad. Fast gleichzeitig fiel die Cockpithaube ab. Dennoch stieg die M 23 weiter, Sieber rollte sie 180 Grad. Momente später war sie in den Wolken verschwunden, man hörte nur noch das Röhren der Raketen. Etwa eine Minute später sah man in der Entfernung ein Objekt, das senkrecht zu Boden stürzte und nahe Nusplingen einen fünf Meter tiefen Krater hinterließ. Vom Flugzeug und dem Piloten fanden sich nur noch kleinste Stücke. Warum genau die Natter abstürzte, ist angesichts sich widersprechender Augenzeugenberichte und offizieller Dokumente unklar. Die Spekulationen reichen von Desorientierung des Piloten bis zu einem Genickbruch beim Wegfliegen der Haube.

Eine "Natter" gibt es noch

Das BP-20-Programm ging ungeachtet des Verlusts weiter. Mindestens ein halbes Dutzend unbemannte Senkrechtstarts wurden bis Mitte April noch durchgeführt, darunter auch einer mit einem automatischen Steuersystem.

Auch acht Serienflugzeuge Ba 349 A-1 wurden noch fertiggestellt. Zu einem Einsatz (Operation "Krokus") kam es aber nicht. Vielmehr wurde das Bachem-Werk in Waldsee angesichts der vorrückenden Alliierten evakuiert. Diese erbeuteten auf dem DFS-Flugfeld St. Leonhard in Österreich schließlich vier Ba 349. Eine davon hat bis heute überlebt. Sie ist bei der Paul E. Garber Storage Facility des National Air and Space Museum in Silver Hill bei Washington D.C. eingelagert. Ansonsten existieren einige Nachbaute unter anderem im Deutschen Museum in München und im Planes of Fame Museum in Chino, Kalifornien.

Technische Daten

Bachem Ba 349 A Natter

Hersteller: Bachem-Werk, Waldsee

Typ: Abfangjäger mit Raketenantrieb

Antrieb: 1 x Walter HWK 109-509 A-2

Schub: 16,8 kN

Booster: 4 x Schmidding SG 34, je 11,8 kN für zwölf Sekunden

Länge: 5,72 m

Höhe: 2,20 m

Spannweite: 3,60 m

Flügelfläche: 3,6 m2

Leermasse: 800 kg

max. Startmasse: 1630 – 2050 kg

Höchstgeschwindigkeit: 1000 km/h

Steigzeit auf 12000 m: 1,05 min

Dienstgipfelhöhe: 14 000 m

Kampfzeit: ca. 4 min

Bewaffnung: 24 x R4M-Raketen

Stückzahl: ca. 35