Es hat den Anschein, als habe die Luftfahrtindustrie der Bundesrepublik mit ihren militärischen Flugzeugprogrammen kein großes Glück. Nachdem heute die Wogen in Bezug auf die Lockheed F-104G Super Starfighter weitaus niedriger rollen als im letzten Jahr, sieht es nun so aus, als würde sich in der Öffentlichkeit ein neuer „Flugzeugfall" anbahnen. Dies kurz nachdem die bundesdeutsche Luftfahrtindustrie bereits einen Schock erlitten hat, als sie aufgrund von Budgetkürzungen ihre Entwicklungsteams reduzieren mußte. Das Flugzeug, um das es diesmal geht, ist der Kampfzonentransporter C-160 Transall, der eine gut funktionierende deutsch-französische Zusammenarbeit repräsentiert und an dessen Serienbau auch die Briten beteiligt sind. Der Stein des Anstoßes ist die Absicht des Bundesverteidigungsministeriums, die Bestellung von anfangs 110 Maschinen dieses Typs um 50 Einheiten zu reduzieren, so daß das deutsch-französische Beschaffungsprogramm nicht mehr 160 Maschinen (110 für die Bundesrepublik, 50 für Frankreich), sondern ganze 110 umfaßt. Die Ursache für die Reduzierung des Erstauftrages liegt hauptsächlich in der Verteuerung, die dieses Programm erfahren hat. Waren anfangs 1,6 Milliarden DM dafür angesetzt, so sollen die Kosten für 160 Transall nun 2,5 Milliarden betragen. Die angespannte Haushaltslage gestatte - so sagt man - diese zusätzlichen Ausgaben nicht.

Angespannte Finanzlage erzwingt Auftragskürzungen

Die Luftfahrtindustrie sieht in dieser Absicht eine weitere Gefahr für ihre Existenzgrundlage, die Produktion. Wie stellt sich nun die Lage wirklich dar? In der Tat trägt sich das Bundesverteidigungsministerium mit dem Gedanken, eine Kürzung des Erstauftrages in der Größenordnung von 50 Maschinen (die genaue Zahl lag zu dem Zeitpunkt, da dieser Artikel geschrieben wurde, noch nicht fest) vorzunehmen. Dieser Schritt wird mit der angespannten Haushaltslage, Budgetkürzungen, der Verteuerung des Programms und Personalmangel begründet, aber auch damit, daß weitere Flugzeugbeschaffungen auf dem Programm stünden (mittlerer Hubschrauber, eventuelle Beteiligung am Jaguar-Programm usw.), die das Budget natürlich weiterhin belasten würden. Für die Truppenführung ist der Personalmangel ein überaus wichtiges Argument.

Es fehlt an technischem Personal

Um ein Flugzeug operationsfähig halten zu können, benötigt man einen bestimmten Stamm an technischem Personal. Reicht das technische Personal nur für 60 Maschinen aus, dann wird es schwierig, ja unmöglich, 110 Maschinen in Dienst zu stellen. Darüber hinaus erstreckt sich die mangelhafte Personalausstattung auch auf das fliegende Personal. Die neue Führungsspitze der Luftwaffe hat von der Starfighter-Misere gelernt und will nur so viele Maschinen einsetzen, wie sie auch im Griff behalten kann. Das leuchtet alles ein. Nun gibt es aber Kritiker, die sagen, daß man das bei der Planung eines so großen Programms schon früher hätte voraussehen müssen.

Sicher ist dieser Einwurf nicht ganz von der Hand zu weisen, doch wer konnte die Haushaltslage von 1967 bereits am 24. September 1964 voraussehen, als der Transall-Vertrag auf der Basis von 160 Maschinen zwischen den Regierungen von Frankreich und der Bundesrepublik unterzeichnet wurde? Was die Industrie angeht, so arbeitete sie bisher auf der Grundlage von Vorverträgen, welche die Finanzierung der laufenden Arbeiten regelte. Die Unterzeichnung des Hauptvertrages zwischen Regierung und Industrie stand dagegen in der zweiten Mai-Hälfte, als dieser Artikel abgeschlossen wurde, noch aus.

Die Kosten der Transall explodieren

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Kostenentwicklung für die Transall. Als man sich im Jahre 1963 für die Transall entschloß, schrieb die FLUG REVUE in Heft 10/1963, daß man den Stückpreis pro Maschine auf 11 Millionen DM ohne Entwicklungskosten schätze. Wir bekamen damals von der Industrie böse Briefe, in denen uns vorgeworfen wurde, der von uns genannte Preis sei viel zu hoch gegriffen. Man rechnete zu jener Zeit mit 9,8 Mio. pro Stück. Nun, der später vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung genannte Preis belief sich in Wirklichkeit auf 10,883 Mio. DM. Heute repräsentiert der Gesamtauftrag über 160 Transall einen Wert von 2,53 Milliarden DM, was einem Stückpreis von 15,8 Mio. DM ohne Entwicklungskosten entspricht. Es ist bekannt, daß dieser Preis durch entsprechende Nach- bzw. Sonderausrüstung und die inzwischen gestiegenen Lohn- und Materialkosten entstanden ist. Die Industrie weist darauf hin, daß, ausgehend von dem von ihr kalkulierten Erstpreis, die Steigerung nur 140 Prozent betrage, im gleichen Zeitraum aber eine Lohnsteigerung von 180 Prozent stattgefunden habe. Reduziere man nun den Gesamtauftrag um 50 Maschinen, so verringere das keineswegs die Investitions- und Initialkosten und senke deshalb nach dem Motto: je größer die Serie, desto kleiner der Stückpreis - die Gesamtkosten für 110 Maschinen nur auf einen Wert von 2,38 Milliarden, was einen Stückpreis von 21,6 Millionen ohne Entwicklungskosten bedeutet. Rechnet man nun noch die entsprechenden Kosten für Entwicklung und Zusatzausrüstung hinzu, dann erhöht sich dieser Betrag noch.

Kostensteigerung ist der Normalfall

Die Industrie hält es deshalb für besser, wenn Bonn alle 110 Maschinen abnimmt, die nicht benötigten Flugzeuge aber an andere Länder verkauft. ie Erfahrung hat gezeigt, daß kein großes Flugzeugentwicklungsprogramm der letzten zehn Jahre (und auch schon davor) innerhalb der anfangs aufgestellten Kosten geblieben ist. Ganz abgesehen von allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen stellen sich während der Entwicklungszeit auch oft neue technische Probleme, deren Lösung zusätzliche Mittel erfordert. Diese Probleme gab es auch beim Kampfzonentransporter C-160 Transall, wie zum Beispiel bei der Entwicklung der Propeller von 5,486 m Durchmesser, die, wie G. W. Heumann in FR 6/67 schreibt, die größten zur Zeit in der westlichen Welt verwendeten Propeller sind. Wie die Industrie jedoch feststellt, ist auch dieses Problem (Schwingungsdämpfung) gelöst, und sie sagt weiter, es gebe bei der Transall jetzt überhaupt keine Probleme mehr.

Technische Probleme überwunden

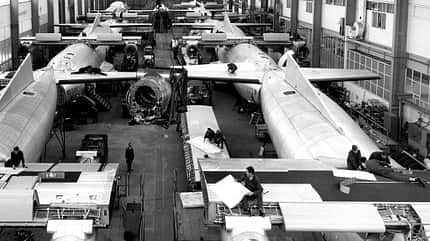

Die bisher im Flugerprobungsprogramm eingesetzten neun C-160 Transall hatten bis zur zweiten Mai-Hälfte insgesamt 5628 Flugstunden absolviert. Die Maschinen bewältigten ohne Schwierigkeiten einen Hitzetest von drei Wochen in Afrika und einen Kältetest von ebenfalls drei Wochen in Nordschweden. Ein Sprecher der Industrie meinte dazu, die C-160 Transall sei heute ein Flugzeug, das so zuverlässig wäre wie die Junkers Ju 52, deren sprichwörtliche Zuverlässigkeit ihr den Beinamen „die gute Alte Tante Ju" einbrachte. Die Truppe (vor allem die Transporterpiloten) beklagt allerdings nach wie vor die geringe Steigleistung der Maschine mit einem Triebwerk. Sie gibt einem viermotorigen Transporter den Vorzug, beurteilt aber sonst die Flugeigenschaften der Maschine sehr positiv. Die Frage, ob vier- oder zweimotorig, stellt sich jedoch längst nicht mehr. Entscheidend ist, zu welcher Lösung die Verhandlungen mit Frankreich führen werden. Es kann jedoch mit einer Kürzung des Programms gerechnet werden.

Doch bietet sich hier immerhin die Möglichkeit einer Beteiligung am französisch-britischen Jaguar-Programm als Ausgleich an. Daraus könnte sich auch ein entsprechender Ausgleich für die deutsche Luftfahrtindustrie ableiten lassen.

Vertrauen könnte beschädigt werden

Die deutsche Luftfahrtindustrie wird zweifellos die Lösung, die überzähligen 50 Maschinen an Bonn zu liefern und sie dann an Drittländer weiterzuverkaufen, am ehesten begrüßen, doch sollte man auf der anderen Seite auch die Probleme des Bundesverteidigungsministeriums und der Truppe nicht übersehen. Eine weitere wichtige Frage ist das Funktionieren einer Abmachung, die zwischen der Bundesrepublik und Frankreich in diesem Zusammenhang getroffen wurde. Änderungen bei einem so umfangreichen internationalen Programm, wie es der Transporter Transall darstellt, dürften bei dem betroffenen Partner nicht gerade Freude auslösen. Man mag zwar einen Ausweg aus diesem Dilemma finden, doch bleibt für die Zukunft immer ein gewisses Mißtrauen bestehen.

Wie dem auch sei, äußerst wichtig ist im Augenblick, daß das Thema Transall leidenschaftslos und mit reiner Sachlichkeit behandelt wird, damit nicht ein „Fall Transall" daraus entsteht.

FLUG REVUE Ausgabe Juli 1967

Günther Molter

Bearbeitung

Jutta Clever