Am Ende des Zweiten Weltkriegs fiel den Siegern zwischen den Trümmern des Dritten Reiches eine bedeutende menschliche Beute in die Hände: die wissenschaftliche Elite der deutschen Rüstungsindustrie, darunter Raketen- und Flugzeugbauer, Aerodynamiker und Experten für die revolutionären neuen Strahltriebwerke. Während sich deutsche Wissenschaftsstars wie Wernher von Braun den Briten, Franzosen und Amerikanern gegen gute Arbeitsbedingungen und Straffreiheit freiwillig anschlossen („Operation Paperclip“), ließ Stalin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion im Herbst 1946 etwa 3000 deutsche Techniker und Ingenieure mit Familien, Sekretärinnen und dem gesamten Hausrat direkt in die Sowjetunion transportieren – zwangsweise, unter Bewachung, mit Sonderzügen. Dort forschten die fortan „Spezialisten“ genannten Wissenschaftler jahrelang als „menschliche Reparationsleistung“ in entlegenen Geheimlabors unter sowjetischer Überwachung an ihren vorherigen Kriegsprojekten weiter. Dabei sollte ihr Wissen abgeschöpft werden, ohne dass sie Einblicke in die parallel stattfindenden eigenen Rüstungsentwicklungen der Sowjetunion gewinnen konnten.

Ein Bomber als Basis

Zu den Projekten eines Teams ehemaliger Junkers-Entwickler unter Brunolf Baade beim sowjetischen Konstruktionsbüro Alexejew (OKB-1) gehörte auch der Bau des zweistrahligen Düsenbombers 150. Dieser in seiner allgemeinen Auslegung der größeren Boeing B-47 ähnelnde Pfeilflügel-Schulterdecker für bis zu sechs Tonnen Bombenlast wurde, wie zuvor auch die Junkers-Entwürfe Ju 287/ EF 131 und EF 140, in der Sowjetunion im Flug erprobt. Die Testflüge der 150, Erstflug am 5. Oktober 1952, kamen nach einem schweren Landeunfall am 9. Mai 1953 jedoch völlig zum Erliegen.

Flugzeugbau in der DDR

Die Sowjetunion baute mit der Tu-16 einen eigenen Atombomber mit Strahlantrieb und brauchte die deutschen Wissenschaftler nicht mehr. Doch bei deren Rückkehr nach Deutschland wäre eine baldige Abwanderung der Geheimnisträger in den Westen zu befürchten gewesen. Also wurde in der DDR als attraktiver Köder für die „Spezialisten“ kurzerhand ein völlig neuer Industriezweig aus dem Boden gestampft, der Flugzeugbau, eine Beschäftigungsgesellschaft der Luxusklasse.

Schon 1952 hatte das Zentralkomitee der SED (ZK) verdeckt die Verwaltung eines „Sektors Luftfahrzeugbau“ eingerichtet und einen „Vorläufigen Generalplan“ für den Aufbau einer DDR-Luftfahrtindustrie entworfen. Das ZK plante unter anderem, ab 1954 im zuvor geplünderten, demontierten und teilweise gesprengten ehemaligen Junkers-Stammwerk Dessau die MiG-15 in Lizenz zu produzieren. Nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 brach die Sowjetunion dieses noch nicht realisierte Vorhaben ab und zog bis August in großer Eile sowohl 105 erst im April 1953 gelieferte sowjetische MiG-15 der NVA-Tarnorganisation „Aeroklub“ als auch die bereits übergebenen kompletten Planskizzen für die projektierte Dessauer MiG-15-Produktion wieder aus der DDR ab.

West-Devisen für das Vorzeigeprojekt

Im zweiten Anlauf 1954/55 wurde die nun deutlich ziviler angelegte DDR-Luftfahrtindustrie, nach landesweiter Standortbegutachtung durch Brunolf Baade und den sowjetischen General Lukin, weiter südlich angesiedelt, nämlich in der sächsischen Heimat des flugbegeisterten SED-Generalsekretärs Walter Ulbricht. Während man die Projektleitung der „Vereinigung Volkseigener Betriebe Flugzeugbau“ zunächst in der Festung Sonnenstein bei Pirna unterbrachte, entstand am Dresdener Flughafen Klotzsche der großzügige neue „VEB Flugzeugwerke Dresden“ (FWD/Werk 801) mit Konstruktionsbüros, Verwaltung, Windkanal, Labors, Prüfständen und Fertigungshallen. Die Ausstattung wurde vielfach gegen harte Devisen aus dem Westen, insbesondere aus England und der Schweiz, importiert. Die Luftfahrtindustrie und ihre Mitarbeiter wurden materiell verwöhnt und zum Vorzeigeprojekt der jungen DDR hochstilisiert, obwohl sich diese, kriegs- und reparationsgeschwächt, einen derartig teuren Industriezweig kaum leisten konnte.

Die Baade 152 entsteht

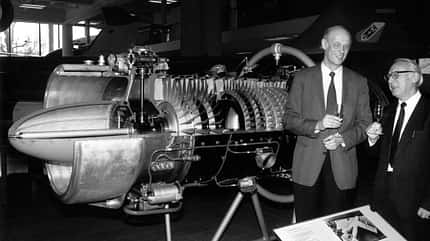

Lediglich mündlich gegebene und völlig unverbindliche Absichtserklärungen sowjetischer Funktionäre begründeten aberwitzige Absatzhoffnungen für DDR-Flugzeuge vor allem auf dem sowjetischen Markt. Doch statt mit Absatzmärkten und Rentabilitätsrechnungen war die Planbürokratie bereits mit dem generalstabsmäßigen Aufbau des Industriezweiges beschäftigt. Sogar kostspielige eigene Strahltriebwerke wollte die DDR in Pirna selbst entwickeln.

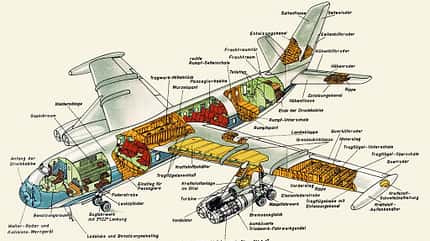

Wichtigstes und ehrgeizigstes Vorhaben der DDR-Luftfahrtindustrie wurde nämlich der Bau des ersten deutschen Düsenverkehrsflugzeugs, der vierstrahligen Baade 152. Sie entstand schon seit Ende 1953, noch in der Sowjetunion, unter der Leitung des Konstrukteurs Brunolf Baade zeit- und entwicklungskostensparend als direkte Ableitung von dessen Bomber 150. Baade übernahm viele Bombermerkmale, wie den verglasten Bug mit Navigatorensitz, das Tandemhauptfahrwerk mit zusätzlichen Stützrädern unter den Flügelspitzen und die nun in Zwillingsgondeln unter den gepfeilten Flügeln angebrachten Triebwerke.

Vierstrahler mit Kurzstartfähigkeit

Der zunächst „15.2“, dann „Samoljot (Flugzeug) 152“ genannte Jet sollte 24 Passagiere mit 700 bis 750 km/h über Entfernungen von 2500 Kilometern befördern können. Für Start und Landung sollten 1000 Meter Rollstrecke reichen. Schon in der nächsten Entwicklungsstufe 152/I erhöhte Chefingenieur Fritz Freytag die Passagierzahl auf 40 und plante übergangsweise als Antrieb statt des erst noch zu entwickelnden Pirna 014 das sowjetische Tumanski RD-9B (vormals als Mikulin AM-9 bezeichnet). Als eigentliche Serienversion wurde die 152/II für 48 bis 72 Passagiere vorgesehen und nochmals verbessert: Sie nutzte ein klassisches Dreibeinfahrwerk, das Triebwerk Pirna 014 aus DDR-Produktion, und verzichtete in der Standardausführung auf den verglasten Bug mit Navigatorenplatz.

Roll-out mit Walter Ulbricht

Als „Fingerübung“ und Anlaufprodukt der neuen DDR-Luftfahrtindustrie wurde neben modernen Segelflugzeugen, teilweise aus Verbundwerkstoff und sogar mit Laminarprofilen, zunächst das zweimotorige sowjetische Transport- und Passagierflugzeug Iljuschin IL-14P mitsamt seiner ASch-82T-Sternmotoren in Lizenz produziert. Eine geheime „Anweisung des Amtes für Technik 1/55“ sah die Produktion von 90 Flugzeugen zwischen Anfang 1956 und Ende 1957 vor und die flugfertige Übergabe der ersten 152 schon im dritten Quartal 1956.

Obwohl die Dresdener IL-14P außer von der DDR-Lufthansa und den Luftstreitkräften auch von Exportkunden in Polen, Rumänien, Bulgarien, Vietnam und China bestellt wurde, brach man deren Produktion schon nach 80 Stück ab und verschrottete die Fertigungswerkzeuge. Nun sollte in denselben Hallen endlich die 152 entstehen. Am 30. April 1958, also direkt vor dem symbolträchtigen 1. Mai, fand anlässlich eines Besuches von Walter Ulbricht das Roll-out der 152 V1 statt. Allerdings fehlten noch wesentliche Teile der Geräteausrüstung und die Triebwerke.

Absturz beim zweiten Flug

Am 4. Dezember 1958 um 11.18 Uhr startete dieser Prototyp mit der Registrierung DM-ZYA dann mit Willi Lehmann und Kurt Bemme am Steuer sowie dem Bordingenieur Paul Heerling zum gut halbstündigen Jungfernflug. Wegen Problemen mit Tanks und Kraftstoffanlage fand erst am frühen Nachmittag des 4. März 1959 unter großem Zeitdruck der nächste Start statt: Die 152 sollte auf Anweisung des DDR-Verkehrsministers genau um 15 Uhr die gerade stattfindende Leipziger Frühjahrsmesse und den dortigen Messerundgang von Ulbricht und Chrustschow überfliegen. Doch beim Eindrehen zu einem tiefen Überflug des Dresdner Flugplatzes für Fotoaufnahmen, mit eingefahrenen Klappen und eingefahrenem Fahrwerk, stürzte die 152 um 13.51 Uhr sechs Kilometer nordöstlich der Piste ab und riss ihre vierköpfige Besatzung in den Tod.

War es ein Pilotenfehler?

Die Regierungskommission zur Unfalluntersuchung musste schon nach einer Woche ihren Untersuchungsbericht vorlegen. Indirekt wurde vor allem die angeblich unerfahrene Besatzung für den Absturz verantwortlich gemacht. Überliefert sind deren ungewöhnlich steiler Steigflug auf 6000 Meter und danach ein ebenso steiler Sinkflug, jenseits der ingenieurseitig vorgegebenen Steig- und Sinkraten, unmittelbar vor dem Absturz. Dieses steile Steigen und Sinken könnte schon zuvor bekannte Probleme mit der Belüftung der 16 Gummi-Tankzellen und herausgerissenen Schwimmerventile erneut hervorgerufen haben. Außerdem war die Abrissgeschwindigkeit der 152 noch nicht praktisch erflogen worden. Vor dem Absturz flog die 152 mit angeblich nur 220 km/h relativ langsam - und dabei für die Fotoaufnahmen absichtlich ohne gesetzte Klappen.

Interner Machtkampf und Flugverbot für alle 152

Mit Hochdruck wurde nun die nächste 152 flugbereit gemacht; nach der Bruchzelle V2 und dem nicht vollendeten zweiten Prototyp V3 war es die V4, also die erste 152/II mit dem Pirna 014A-0 als Antrieb. Doch erst am 26. August 1960 war es so weit: Die 152 V4, DM-ZYB, startete zum Erstflug und am 7. September zum zweiten Flug. Nachdem sich danach auch bei der V4 bei Bodentests Probleme mit der Kraftstoffanlage zeigten, wurde allen 152 die Flugerlaubnis entzogen, so dass auch die mittlerweile fertiggestellte V5 nicht mehr fliegen durfte. Am 7. Oktober 1960 flüchtete Chefingenieur Freytag nach Berlin (West), nachdem Brunolf Baade ihn durch die Gründung einer intern konkurrierenden „Arbeitsgemeinschaft Serienreifmachung 152“ praktisch entmachtet hatte.

Die Sowjets winken ab

Unterdessen hatte die Sowjetunion schon seit Juni 1959 deutlich gemacht, dass sie statt zuvor 100 in Aussicht gestellter 152-Bestellungen überhaupt keine Verkehrsflugzeuge aus DDR-Produktion mehr abnehmen wolle. Diese Absage bezog sich nicht nur auf die 152, sondern auch auf deren Nachfolgeprojekte, darunter die 153 A, ein zweimotoriges Turbopropflugzeug für bis zu 82 Passagiere. Ohne weitere Muster und ohne den Absatzmarkt Sowjetunion konnte die DDR-Luftfahrtindustrie aber niemals rentable Stückzahlen erreichen.

Die sowjetische Luftfahrtindustrie hatte im beginnenden Zeitalter der Interkontinentalraketen selbst Überkapazitäten, denn die vorherigen Bomberflotten brauchte man nicht mehr. Deswegen wollte man die eigenen Werke mit dem Bau von Passagierflugzeugen auslasten. Antonow An-24, Tupolew Tu-124 und Iljuschin IL-18 machten den geplanten DDR-Mustern direkte Konkurrenz. Auch auf dem Weltmarkt gab es mittlerweile leistungsstarke Wettbewerber: Die britische BOAC flog mit der Comet IV seit Oktober 1958 im Transatlantik-Linienverkehr, während die Boeing 707 bei Pan American in Dienst gestellt wurde, ein Jahr vor der Caravelle für 80 Passagiere, einem vergleichsweise wirtschaftlichen Zweistrahler für Mittelstrecken.

Zu klein, zu spät

Die 152, einst visionärer Jet und technische Avantgarde, war mittlerweile zu klein und kam viel zu spät auf den Markt. Nicht einmal das DDR-Außenhandelsunternehmen Technocommerz rechnete noch mit Absatzchancen im Westen. Nur die DDR-Fluggesellschaft Deutsche Lufthansa, später Interflug, und die DDR-Luftstreitkräfte hätten die 152 abgenommen.

Ein ganzer Industriezweig wird aufgelöst

Im Juli 1960 begann das ZK der SED zu untersuchen, wie man die Werke der Luftfahrtindustrie für andere Aufgaben nutzen könnte. Am 28. Februar 1961 entschied das Politbüro, den gesamten Industriezweig einzustellen und die Flugzeugproduktion zu beenden. Die eben noch gehätschelte und propagandistisch verklärte Luftfahrtindustrie, zum Beispiel in Konrad Wolfs Spielfilm „Leute mit Flügeln“ vom August 1960, wurde plötzlich totgeschwiegen.

Am 25. März 1961 erging die Anweisung, bis zum Sommer die vier fertiggestellten 152 V4, V5, die ersten Serienflugzeuge 008 und 009 sowie alle anderen begonnenen Flugzeuge und deren Teile zu verschrotten. Bis zur Werknummer 028 war bereits die Teilefertigung angelaufen. Zwölf Rümpfe waren weitgehend komplett. Teilweise entgingen sie zunächst der Verschrottung und wurden noch jahrzehntelang auf ostdeutschen Flughäfen als Aufenthaltsräume, Geräteschuppen oder zum Feuerwehrtraining genutzt. Doch nur einer, die Werknummer 011, blieb zufällig in Rothenburg/Lausitz erhalten, wurde nach der Wende geborgen und am Flughafen Dresden ausstellungsfähig restauriert.

Vom Flugzeugbau zu Campingmöbeln

Die weitläufig verteilten Betriebe der Luftfahrtindustrie und ihre Zulieferer in der DDR wurden seit der Stilllegung 1961 mit Ersatzprodukten beschäftigt. Brunolf Baade wurde Leiter eines neu gegründeten Instituts für Leichtbau. Seine hochqualifizierten Mitarbeiter produzierten nun auf ihren Präzisionsmaschinen Campingmöbel, Alufenster oder Motorroller. Aus Flugzeugtriebwerken wurden Kraftwerksaggregate und Schiffsantriebe. Nur das Dresdener Flugzeugwerk blieb als „VEB Flugzeugwerft“ seiner alten Branche treu und überholte bis zur Wende rund 2000 MiG-Düsenjäger der NVA und von Exportkunden sowie rund 300 Militärhubschrauber des Warschauer Pakts.

Erst nach der Wende begann in Dresden in den „Elbe Flugzeugwerken“ wieder der Flugzeugbau − zunächst als Zulieferer für Hecksektionen niederländischer Fokker-Regionaljets, später auch mit dem Umbau einer Tupolew Tu-154M für „Open-Skies“-Missionen der Luftwaffe und schließlich mit dem Serienumbau gebrauchter Airbus-A300-600-Passagierjets zu Frachtern. Auch ein kompletter Airbus A380, der Testrumpf MSN5001, steht in Dresden für Strukturversuche.

Pioniertat mit unrühmlichem Ausgang

Im Rückblick erscheinen weder die Gründung noch die überstürzte Einstellung der DDR-Luftfahrtindustrie schlüssig. Der organisatorisch unbedachte Ausflug in den Flugzeugbau dürfte die DDR mehrstellige Milliardenbeträge gekostet haben. Trotz aller Probleme bleibt das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug Baade 152 eine ostdeutsche Pioniertat und technische Glanzleistung.

Viele der zeitweilig über 20 000 Mitarbeiter der DDR-Luftfahrtindustrie gingen später nach Westdeutschland und prägten auch den dortigen Flugzeugbau mit – unter anderem Fritz Freytag bei Weser Flugzeugbau, bei HFB, VFW, DASA, Airbus, EADS und, wie Testpilot Gerhard Puhlmann, sogar bei Boeing.

Die Flotte

152/I V1, DM-ZYA

Erster fliegender Prototyp. Erstflug am 4. Dezember 1958 (35 Minuten). Zweiter Flug und Absturz am 4. März 1959 nach 55 Minuten.

152/I V2

Statische Bruchzelle. Von 1962 bis 1984 in Berlin-Schönefeld als Feuerwehr-Trainingsobjekt, danach verschrottet.

152/I V3

Geplanter zweiter fliegender Prototyp. Bau 1958 gestoppt.

152/II V4, DM-ZYB

Zweiter fliegender Prototyp. Erstflug am 26. August 1960 (22 Minuten). Zweiter und letzter Flug einer 152 am 4. September 1960. 1961 verschrottet.

152/II V5, DM-ZYC

Keine Flüge wegen Flugverbots, nur Bodenerprobung.

152/II V6

Statische Bruchzelle.

152/II 08, DM-SCA

Erstes Serienflugzeug für Lufthansa (Ost). Fast fertiggestellt; Rumpf 1988 in Marxwalde (Neuhardenberg) verschrottet.

152/II 09, DM-SCB

Erstes Serienflugzeug für NVA-Luftstreitkräfte. Vierter Navigatorenplatz, fast fertiggestellt, keine Triebwerke; verschrottet.

152/II 10

Serienflugzeug für Lufthansa (Ost). 60 Prozent komplett; verschrottet.

152/II 11

Serienflugzeug für Lufthansa (Ost). Nur Rumpf. Über Bautzen nach Rothenburg gelangt; einzige erhalten gebliebene 152, restauriert ab 1995; Flughafen Dresden.

152/II 12

Serienflugzeug für NVA-Luftstreitkräfte. Nur Rumpf; verschrottet.

152/II 13

Serienflugzeug für NVA-Luftstreitkräfte. Nur Rumpf; verschrottet.

Technische Daten Baade 152

Typ: Vierstrahliges Verkehrsflugzeug für Mittelstrecken (Prototyp V1)

Angaben für 152 V1 (in Klammern für 152 V4)

Antrieb: vier RD-9B Turbojets mit 29 kN Schub (vier Pirna 014 mit 32,3 kN Schub)

Cockpitbesatzung: 4 (3)

Passagiere: 40 (bis 72)

Länge: 31,42 m (ab Werknummer 014: 32,42 m)

Höhe: 9,70 m

Spannweite: 27,00 m

Flügelfläche: 138 m2

Flügelpfeilung: 35°

Leermasse: 26 815 kg (28 290 kg)

Startmasse: 42 300 kg (44 500 kg)

Nutzlast: 4000 kg (6300 kg)

Reisegeschwindigkeit: 765 km/h (800 km/h)

Reiseflughöhe: 7000 bis 9100 m (10 400 bis 11 600 m)

Reichweite: 2020 km (2000 km)