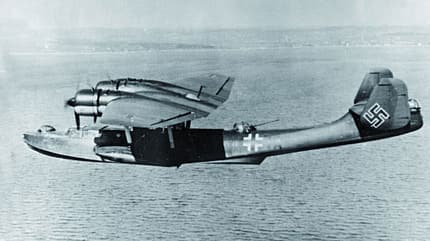

Dornier Do 24

Ohne die Niederländer wäre die Dornier Do 24 vielleicht nie in Großserie gebaut worden. Mitte der 30er Jahre suchte der Marine Luchtvaart Dienst (MLD) nach Ersatz für seine Dornier Wal, die vor allem in Niederländisch-Ostindien als Patrouillen-, Transport- und Seenotrettungsflugzeuge Dienst taten. Bereits in den 20er Jahren gekauft, waren sie inzwischen veraltet. Angebote von Fokker und Sikorsky entsprachen nicht den niederländischen Forderungen, auch nicht die gerade neu entwickelte Dornier Do 18, die den Niederländern zu klein war. Doch bei Dornier stand schon das Projekt P.14 auf dem Reißbrett, aus dem die Do 24 wurde. Dornier hatte die Entwicklung des Flugzeug nach einer Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) aus dem Jahr 1934 aufgenommen. Blohm & Voss entwickelte aufgrund der gleichen Ausschreibung die BV 138.

Die Dornier-Ingenieure hatten das neue Flugboot in bewährter Ganzmetallbauweise, bei der eine Beplankung über eng gesetzte Spanten und Stringer genietet wurde, ausgelegt. Wasserdichte Schotts, zum Teil mit Türen versehen, unterteilten den Rumpf in mehrere Sektionen, so dass das Flugboot auch bei partiellen Beschädigungen, zum Beispiel durch Beschuss, schwimmfähig blieb. Drei Junkers Jumo 205, Sechszylinder-Zweitakt-Diesel, die nach dem von Junkers entwickelten Gegenkolbenprinzip mit zwölf gegeneinander laufenden Kolben arbeiteten, sollten zunächst als Antrieb dienen. Diese 600 PS starken Motoren hatten sich im Langstreckenbetrieb wegen ihres geringen spezifischen Treibstoffverbrauchs und des extrem vibrationsarmen Laufs bewährt. Der Rumpf entsprach in seiner Formgebung weitgehend dem der Do 18 mit dem bewährten gestuften und relativ flachen Rumpfboden und den Dornier-typischen Stummelschwimmern.

Der MLD wollte stärkere Wright-Cyclone-Motoren

Der dreiteilige, zweiholmig aufgebaute Tragflügel war mit dem Rumpf durch Baldachinstreben verbunden. Bis zu den äußeren Motorgondeln reichte das rechteckige Flügelmittelstück, an das die Außenflügel ansetzten, die eine stark gepfeilte Nasenkante besaßen. Die mittlere Flügelsektion trug eine durchgehende Landeklappe. Mit gut 108 m2 Fläche war der Tragflügel recht groß. Vier Knickstreben, die an den Stummelschwimmern ansetzten, fingen die Flügelkräfte auf. Als Besonderheit waren die Flügelnasen im Bereich der Motorgondeln aufklappbar, um bei Wartungsarbeiten als Arbeitsplattform für die Warte zu dienen. Das Leitwerk thronte auf dem nach oben geschwungenen Rumpfheck. Es besaß ein durchgehendes Höhenruder und, zugunsten hoher Wirkung, im Propellerstrom der Außenmotoren angeordnete Seitenleitwerksendscheiben. Alle Ruder wurden über Stoßstangen angelenkt und trugen Trimmklappen.

Die Do 24 traf recht genau die Bedürfnisse des MLD. Die Niederländer wollten jedoch von vornherein Wright-Cyclone-Motoren als Antrieb. Einerseits waren die R-1820-F52 mit 890 PS stärker und zugleich leichter als die Jumo 205, andererseits passten sie besser ins Ausrüstungsprogramm der niederländischen Streitkräfte. Die gleichen Motoren trieben bereits ihre Fokker T.IV und ihre bereits georderten Martin 139 an.

Für Dornier kamen die Interessenten aus dem Nachbarland zur rechten Zeit, denn eine Fortentwicklung und Serienfertigung der Do 24 schien vorerst nicht in Aussicht. Das RLM brauchte beim forcierten Aufbau der Luftwaffe die industriellen Kapazitäten für andere Flugzeuge. So war zunächst nur der Bau von zwei Prototypen mit Jumo 205 geplant. Mit dem Auftrag der Niederländer, die mindestens 30 Stück ordern wollten, kamen nun zwei V-Muster mit den Wright-Motoren hinzu.

Gebaut wurden die V-Muster bei Dornier in Altenrhein auf der Schweizer Seite des Bodensees. Als erstes Flugzeug wurde die V3 mit Wright-Motoren fertiggestellt. Diese dann als Do 24 K bezeichnete Version brachte Dornier-Werkspilot Gundermann erstmals am 3. Juli 1937 in die Luft. Die erste Erprobung brachte schon sehr gute Ergebnisse. Nach Abschluss der Werkserprobung wurde das Flugzeug, mit niederländischen Hoheitszeichen und der Kennung X-1 versehen, zu Weserflug nach Einswarden geflogen und mit sehr gutem Erfolg auf der Nordsee getestet.

Weniger erfolgreich verlief die Erprobung der V1 mit den Jumo 205, die am 10. Januar 1937 ihren Erstflug absolvierte, wenig später gefolgt von der V2. Die Jumos erwiesen sich als zu schwach. Außerdem vertrugen sie bei den Tests bei der Erprobungsstelle Travemünde häufige Lastwechsel nur schlecht und litten deshalb unter vielen Ausfällen. Die V1 und V2 verblieben zunächst in Travemünde.

Da Dornier keine Kapazitäten frei hatte, lief die Serienfertigung der K-Version ab 1938 bei Weserflug. Das erste von elf dort hergestellten Flugzeugen wird in der Literatur häufig noch als V4 bezeichnet. Mit diesem Exemplar wurde auch die eigentliche Hochsee-Erprobung durchgeführt, die mit herausragenden Ergebnissen endete. Die Do 24 erzielte hinsichtlich der Hochseetüch-tigkeit die besten Resultate, die bis dahin je ein Flugboot erreicht hatte.

Als die Produktion der Do 24 K bei Weserflug anlief, hatte die niederländische Regierung bereits die Lizenzrechte zum Nachbau des Flugbootes erworben. Die holländische Fertigung, die Mitte 1938 begann, verteilte sich auf drei Unternehmen. Aviolanda in Papendrecht war für den Bau der Bootsrümpfe zuständig, De Schelde fertigte in Vlissingen die Flügel inklusive der Motorinstallationen und Verheul in Waddinxfeen lieferte die Leitwerke. Im Frühjahr 1939 verließen die ersten dort gebauten Do 24 K die Endmontage. Zur Verteidigung waren sie mit drei Alkan-Waffenständen mit 7,9-mm-MGs von Colt-Browning auf dem Rumpfbug, dem Rumpfrücken und im Heck ausgerüstet.

Insgesamt orderte der MLD nach und nach 72 der Flugboote. Ab dem 37. Exemplar lief die K-2-Serie. Sie unterschied sich von der K vor allem durch ihre Motoren der stärkeren Wright-Cyclone-Version GR-1820-G105A, die gut 1000 PS Startleistung auf die Kurbelwelle stemmten. Zudem war sie im Rumpfheck verstärkt, nachdem sich bei den harten Einsätzen der K in Niederländisch-Ostindien hier Risse gezeigt hatten. Auch alle bereits gelieferten K-Exemplare waren daraufhin entsprechend verstärkt worden. Insgesamt flogen 22 Do 24 bei den niederländischen Ostindien-Streitkräften. Als sich für sie die Kriegslage verschlechterte, konnten noch sechs der Flugboote nach Australien geflogen werden.

Das RLM beschloss die Weiterführung der Produktion

Am 10. Mai 1940 marschierte die Wehrmacht in den Niederlanden ein. Die deutschen Truppen fanden 13 Do 24 K-2 in unterschiedlichen Baustadien vor. Anfang Juni besuchte der Kommandeur des Seenotkommandos I in Norderney gemeinsam mit Dornier Werkspilot Gundermann das Aviolanda-Werk. Kurz darauf wurden die ersten beiden K-2 mit zivilen Kennzeichen nach Norderney überführt und noch einmal nacherprobt. Das RLM beschloss daraufhin, die Fertigung der Do 24 in den Niederlanden weiterzuführen. Begünstigt wurde der Entschluss durch die sehr positiven Erfahrungen, die mit der Do 24 V1 im April 1940 bei Einsätzen Narvik Narvik gemacht worden waren. Sie hatte sich selbst noch unter Seebedingungen bewährt, bei denen die BV 138 passen mussten. Das Unternehmen in Norwegen hatte zudem klar gemacht, dass dringend Flugzeuge für die Seenotrettung gebraucht wurden, für die bis dahin nur Heinkel He 59, veraltet und in unzureichender Zahl, zur Verfügung standen.

Die Do 24 sollte diese Lücke nun schließen. Um sie in der Seenotrolle auf deutscher Seite einsetzen zu können, wurden einige Modifikationen vorgenommen. Wichtig war der Einbau einer großen, nach oben öffnenden Rumpfklappe über dem linken Stummelschwimmer. So konnten Schiffbrüchige einigermaßen komfortabel über den Schwimmer aus dem Wasser geholt und in den Rumpf gezogen werden. Standardmäßig wurden die Seenotflugzeuge im Lastraum mit sechs Liegen zur medizinischen Erstversorgung ausgestattet. Die Cockpitausstattung inklusive der Funkgeräte wurde deutschen Standards angepasst, ebenso die Bewaffnung geändert. Im Bug- und Heckstand wurde je ein MG 15 montiert. Im mittleren Drehturm auf dem Rumpfrücken kam eine 20-mm-Maschinenkanone HS 404 von Hispano-Suiza aus Beutebeständen zum Einsatz. Die Bombenabwurfeinrichtung der K-Versionen entfiel. Aviolanda und De Schelde führten diese Modifikationen an den noch im Bau befindlichen Do 24 K-2 unter der Aufsicht von Weserflug aus. Diese erste „germanisierte“ Variante, von der elf Stück entstanden, erhielt die Bezeichnung Do 24 N-1.

Die N-1 waren zwar noch mit den Wright-Cyclone ausgerüstet, doch von Anfang an war klar, dass künftig deutsche Motoren verwendet werden müssten. Die Idee, BMW 132 einzurüsten, wurde schnell wieder verworfen. Die Entscheidung fiel zugunsten des stärkeren Neunzylinder-Sternmotors Bramo 323 R-2 Fafnir, der mit 1000 PS in der Leistung vergleichbar mit dem Wright-Cyclone war. Im Frühjahr 1941 wurde eine Do 24 N als Musterflugzeug für die künftige T-1-Version mit den Bramo-Motoren ausgerüstet. Die Erprobung lief problemlos, und so lief die Serienfertigung in den Niederlanden nahtlos mit den neuen Motoren weiter.

Im Seenotdienst, aber auch bei Transportaufgaben und Aufklärungsflügen, bewährte sich die Do 24 T-1 hervorragend. Im Mittelmeer, dem Ärmelkanal und dem gesamten Nordatlantikgebiet wurden sie zum Retter für tausende Schiffbrüchige und notgewasserte Piloten. Auch bei den harten Geleitzugkämpfen spielten sie eine wichtige Rolle.

Einsätze auch als Nottransporter

Während der Kämpfe gegen die Sowjetunion sicherten Do 24 zunächst Geleitzüge im Schwarzen Meer. Ab dem Frühjahr 1943, mit einsetzendem Tauwetter, wurde ein Seenotverband mit Do 24 und Ju-52-Schwimmerflugzeugen in Sewastopol und auf dem Ortaliesee stationiert, um Nachschub zum Kuban-Brückenkopf zu fliegen, der wegen des morastigen Bodens von Landflugzeugen nur noch sehr eingeschränkt zu bedienen war.

Beim Rückzug der deutschen Truppen mussten Do 24 auch Evakuierungsaufgaben übernehmen. Von der Krim, aus dem Mittelmeerraum und über die Ostsee vor den nach Ostpreußen vordringenden russischen Truppen holten sie ungezählte Soldaten und auch Zivilisten. Normalerweise konnten sie 24 Soldaten mit 30 kg Gepäck aufnehmen, doch häufig waren es mehr. Bei der Räumung der Krim soll die letzte abfliegende Do 24 nicht weniger als 40 Soldaten aufgenommen haben und außerdem, weil der dritte Motor zerschossen war, zweimotorig gestartet sein.

Bis Ende 1942 lieferten die niederländischen Werke 62 Do 24 T-1. Der Versuch, bei SNCAN (Société Nationale des Constructions Aéronautiqué du Nord) in Sartrouville schnell eine weitere Produktionslinie aufzuziehen, scheiterte weitgehend. Nur zwei Exemplare wurden wegen der zögerlich anlaufenden Fertigung bis zum Jahresende 1942 von dort geliefert.

Im Jahr 1943 erschien die verbesserte K-2-Version. Sie unterschied sich von der Vorgängerin im Grunde nur durch den Einbau einer neuen Funkanlage FuG 16 ZY für funknavigatorische Zielanflüge. Ihr Treibstoffsystem verteilte sich auf insgesamt 14 Tanks für die Aufnahme von 5300 Litern Flugbenzin. Zwei geschützte Behälter mit je 1000 Litern Inhalt befanden sich im Mittelflügel, die restlichen Tanks waren in den Stummelschwimmern untergebracht. Zelle und Motorisierung blieben gleich.

Aviolanda baute 1943 insgesamt 81 Do 24 T, SNCAN im gleichen und dem Folgejahr weitere 46 Stück. Mindestens 22 der in Frankreich gebauten Flugzeuge wurden nicht mehr abgeliefert. Nach dem Vordringen der Alliierten wurden diese Flugzeuge Anfang Dezember der neu aufgestellten französchen Transportflottilli 9 Ftr in Saint Mandrier zugeteilt. Nach dem Krieg in Escadrille 30 S umbenannt, flog diese Einheit die Do 24 T noch bis zum Januar 1952.

Auch Spanien hatte Interesse an dem hochseefähigen Flugboot. Noch 1944 wurden zwölf Exemplare dorthin geliefert. Wegen ihrer geänderten Ausrüstung erhielten diese Exportflugzeuge den Versionsnamen T-3. Es spricht für die enorme Qualität der Do 24, dass das letzte dieser Flugboote, in Spanien als HR-5 bezeichnet, noch bis 1969 vom mallorquinischen Hafen Polensa aus für Rettungs- und Patroullienflüge herangezogen wurde.

Noch während des Zweiten Weltkrieges versuchte Weserflug, die Do 24 weiter zu entwickeln. Die Do 318, der eine Grenzschichtabsaugung zu höheren Flugleistungen verhelfen sollte, blieb jedoch im Projektstadium stecken. Auch in der Nachkriegszeit war die Do 24 für Dornier nicht nicht völlig ad acta gelegt. Im Juli 1966 schlug Dornier die Entwicklung einer Do 24 A als Seenotrettungsflugzeug für die Bundesmarine vor. Das „A“ stand für Amphibium. Basis sollte die bewährte Do 24 sein, in deren Stützschwimmern und Rumpfbug Landfahrwerke integriert werden sollten. Als Antrieb waren zwei Pratt & Whitney R 1800 mit jeweils 2530 PS Startleistung vorgesehen. Ein Jahr später legte Dornier den Vorschlag für eine Do 324 vor, die wiederum dreimotorig ausgelegt war.

Insgesamt wurden fast 300 Do 24 gebaut. Noch drei Exemplare sind heute komplett erhalten. Keines davon ist flugfähig. Doch immerhin diente der Rumpf einer Do 24 aus spanischen Beständen, nachgerüstet mit einem Fahrwerk des Senkrechtstarters Do 31, als Basis für den Versuchsträger Do ATT, mit dem ab 1983 Technologien für ein modernes Amphibium getestet wurden. Heute fliegt Iren Dornier, der Enkel des Firmengründers, dieses Flugzeug und erinnert damit auch an die Do 24, die über lange Zeit wohl das Optimum im Flugbootbau darstellte.

Dornier Do 24 in Museen

Nur noch drei Exemplare der berühmten Do 24 sind heute komplett erhalten. Bei allen handelt es sich um Do 24 T-3 aus spanischen Beständen.

Das Militaire Luchtvaart Museum im niederländischen Soesterberg zeigt seit 1991 eine Do 24 T-3 in der Lackierung einer niederländischen K-Version mit dem Kennzeichen X-24.

In der Flugwerft Oberschleißheim ist eine Do 24 T-3 (Werk-Nr. 3387) ausgestellt, die 1982 aus Spanien an den Bodensee geflogen und zu Dornier nach Oberpfaffenhofen gebracht worden war, wo sie lange als Gate Guard diente.

Auf dem Freigelände des spanischen Museo del Aire bei Madrid steht die dritte vollständig erhaltene Do 24 T-3.

Der Rumpfbug einer Do 24, die 1945 nach Beschuss durch amerikanische Jäger in der Müritz versank und 1991 geborgen wurde, ist heute im Technik-Museum Speyer zu sehen. Das Royal Air Force Museum soll ebenfalls noch einen Rumpfbug besitzen, ein weiterer aus ehemals niederländischen Beständen ist in Australien erhalten und diente lange als Hausboot.

Technische Daten

Dornier Do 24 T-1

3. Seenotgruppe, Mai 1943

Verwendung: Seenotrettungs- und Transportflugboot

Antrieb: 3 x Bramo 323R-2 Fafnir

Leistung: 3 x 1000 PS (735 kW)

Spannweite: 27,00 m

Länge: 22,05 m

Höhe: 5,75 m

Flügelfläche: 108 m2

Leermasse: 9400 kg

Startmasse: 13700 kg (mit Überlast 16200 kg)

Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h

Reisegeschwindigkeit: 250 km/h

Steigzeit auf 4000 m: 13 min

Dienstgipfelhöhe: 7500 m

Reichweite: max. 4700 km

Bewaffnung: 2 x MG 15 Kal. 7,92-mm, 1 x HS 404 20-mm-MK

Klassiker der Luftfahrt Ausgabe 02/2009