1973: Test Pilatus B-4

Da die Entwicklungsgeschichte der B-4 außergewöhnlich ist und schon über ein halbes Jahrzehnt nichts mehr darüber gehört wurde, soll sie kurz gestreift werden. Etwa in der Mitte der sechziger Jahre machte sich ein Team von Begeisterten an die Arbeit, um im Ursprungsland des Segelflugs, in Deutschland, einen Standardsegler zu konstruieren. Die drei Konstrukteure waren Dipl.-Ing. Ingo Herbst und Manfred Küppers sowie Ing. Rudolf Reinke, die damals der DVL angehörten. Sie investierten ihr Wissen, ihre technische Auffassung und nicht zuletzt ihre freie Zeit in ein Metallflugzeug, während sich der Industrielle Gerd Basten als treibende Kraft und Finanzier dieses Projekts (B-4) stark engagierte und den Prototyp bauen ließ.

Erstflug

Sein Erstflug erfolgte bereits am 7.November 1966; sowohl Vergleichsflüge mit vermessenen Flugzeugtypen als auch das Ausfliegen eines einfachen Kunstflugprogramms ließen erkennen, daß die errechneten Werte und die Eigenschaften im erwarteten Bereich lagen. Das gleiche konnte vom Aufbau und der Auslegung des Flugzeugs für den Serienbau gesagt werden. Dennoch verschwand diese erfolgversprechende Maschine in der Versenkung, bis sich eine Flugzeugfirma für den Bau eines Metallsegelflugzeugs interessierte: die Pilatus-Flugzeugwerke AG, Stans-Schweiz.

Pilatus-Flugzeugwerke

Diese Firma verfügt nicht nur über einen außerordentlich flexibel ausgebildeten Stamm von Fachkräften für Wartung und Produktion, sondern auch über die nötige Kapazität, um einen Rentabilität versprechenden Serienbau stückzahlmäßig schnell hochzuziehen. Wenn auch die Firma Pilatus in der Welt der Motorfliegerei bekannt ist, so gilt dies durchaus nicht für die Segelflieger. So wird man sich in mancher Gruppe fragen, wer denn diese Firma eigentlich ist, die die B-4 baut.

Schließlich hat sich die Firma aber ihren guten Namen nicht zuletzt mit einem Flugzeug geschaffen, das zu Hunderten in allen Erdteilen fliegt: die Pilatus Porter. Bei einer solchen Firma, die den Metallflugzeugbau mit dem schweizerischen Sinn für Qualität betreibt, ist der Serienbau der Pilatus B-4 sicher gut aufgehoben.

Verbesserungen

Inzwischen waren einige Verbesserungen am Prototyp vorgenommen und auch konstruktive Änderungen für den Serienbau vorbereitet worden. Außerdem wurde ein separates Cockpit gebaut, um möglichst vielen Segelfliegern die Möglichkeit zu Verbesserungsvorschlägen zu geben, denn die Schweizer Segelfluggruppen mit ihrem sehr hohen Niveau im Leistungssegelflug wurden an erster Stelle als potentielle Abnehmer erwartet, zumal im eigenen Land ein leistungsfähiger Hersteller seit jeher vermißt wurde. Auf diese Weise entstand ein ausgezeichnet ausgeführter und funktionsgerecht installierter Führerraum mit Klapphaube. Außerdem wurden die Bremsklappen, Querruder und die Schlitzverkleidung am Flügelrumpfübergang geändert, schließlich statt des Sporns ein luftbereiftes Rad und für die Verbesserung der Leistung auch ein Einziehfahrwerk gebaut und die Flügelfläche etwas vergrößert. Auch wurden nach schweizerischen Vorschriften Verstärkungen vorgenommen, aber dennoch das Leergewicht um 21 kp verringert.

Entwurfsphilosophie

Mitentscheidend für das grundsätzliche Interesse von Pilatus, sich für die B-4 zu interessieren, war die Übereinstimmung der eigenen Auffassung einer Entwurfsphilosophie für ein Metallsegelflugzeug mit derjenigen, die das deutsche Team schon Jahre vorher bei der Auslegung zugrunde gelegt hatte. Aus Gründen der Witterungsunempfindlichkeit hatte man sich von vornherein für Metallbau entschieden, so daß der Einsatz des Flugzeugs in allen Klimaten der Erde möglich wurde, und zwar auch ohne eine Halle, also unter freiem Himmel.

Robust, handlich, einfach

Durch Robustheit in der Konstruktion, leichte Austauschbarkeit von Verschleißteilen, einfache Reparaturmöglichkeit bei kleinen Schäden und weitestgehende Wartungsfreiheit konnte man niedrige Betriebskosten erwarten. Aber auch der Aufbau der Zelle war ganz auf Einfachheit bezogen, obwohl auch auf aerodynamische Güte in den gegebenen Grenzen nicht verzichtet wurde. Die Handlichkeit am Boden für den Betrieb in Flugsportgruppen sollte günstig sein und die Flugeigenschaften und Flugleistungen einen Bereich abdecken, der einen möglichst großen Interessenkreis ansprechen würde, vom frischgebackenen Scheininhaber bis hin zum Leistungspiloten, egal, ob im rauhen Gruppenbetrieb oder auch für den individuellen Privatbesitzer.

Rumpf

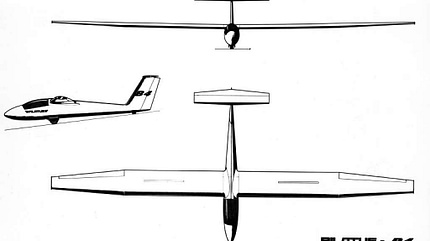

In Bezug auf Herstellungsqualität wird jeder erforderliche Aufwand betrieben, und alle Teile werden sorgfältig in soliden Vorrichtungen und auf Hellingen zusammengesetzt und genietet. Der Rumpf wird aus vorgeformten Halbschalen zusammengefügt, deren Nietnaht auf Ober- und Unterseite als eine charakteristische, etwa 12 mm hohe Kante bis zum Leitwerk verläuft. Vom Hauptspant aus, der auch den Hauptbeschlag der Flügel-Rumpf-Verbindung trägt, besteht der Rumpf nach vorn mit Cockpitteil aus zwei sphärisch vorgeformten Schalen mit aufgenieteter und verspachtelter GFK-Rumpfspitze, die neuerdings auch eine Spezialantenne für das Funkgerät tragen soll.

Sitzwanne und Rückenlehne bestehen ebenfalls aus GFK und sind verschraubt. Da die Metallbauweise hohe örtliche Festigkeiten aufweist, hatten sich die Konstrukteure für ein T-Leitwerk entschlossen, wobei die am Rumpfende angenietete Seitenflosse an den Übergängen kaum ins Gewicht fallende Verstärkungen erforderte, aber der Interferenzwiderstand verringert werden konnte. Nicht nur an dieser Übergangsstelle werden sphärisch vorgeformte Teile vernietet, sondern das gleiche gilt für Abdeckungsteile des Flügel-Rumpf-Übergangs bzw. die aus einem Stück bestehende Schlitzverkleidung. Im übrigen ist der Aufbau des Rumpfes konventionelle Schalenbauweise mit Spanten und Stringern.

Flügel

Der Aufbau des Flügels ist ebenfalls konventionell; allerdings hat man sich im Interesse einer möglichst hohen Oberflächengüte auch unreine überdurchschnittliche Beulfestigkeit bis zur sicheren Last bemüht. So befinden sich bis zu drei starkwandige, mit Araldit verklebte Hartschaumrippen zur Stützung der Außenhaut zwischen den Metallrippen. Der Flügel besitzt nur einen Metallholm in etwa 40% der Flügeltiefe und einen Hilfssteg zur Aufnahme der Querruder. Um eine möglichst saubere Kontur im Bereich der Flügelnase zu erreichen, sind die Blechtafeln in diesem Teil ebenfalls vorgeformt, und die Außenhaut besteht damit von der Endleiste über die gesamte Oberseite und Flügelnase bis zur Vorderkante des Holms aus nur einem Stück, allerdings in mehreren Sektionen nebeneinander. So verlaufen Blechstöße nur in Strömungsrichtung, und die Oberfläche bringt eine für den reinen Metallbau große Konturgenauigkeit.

In die Flügeloberseite sind die dreifach gelagerten, mit gefederten Abdeckblechen versehenen großen Bremsklappen eingebaut. Statt Randbögen hat man Flügelendscheiben aus Kunststoff angeschraubt, die als Kufen zum Schutz der Flügelspitzen dienen. Der Holmstummel mit seinen Beschlagteilen ist aus dem Vollen gefräst. Mit ihren zwei Metallstegen besitzt die Höhenflosse ebenso wie alle Ruder nur Endrippen aus Metall; alle anderen Rippen bestehen aus Hartschaum und sind geklebt. Dagegen ist die Seitenflosse zur Aufnahme des aufgesetzten Höhenleitwerks wesentlich fester aufgebaut und besitzt nur Metallrippen. Die gesamte Außenhaut besteht fast durchweg aus 0,8 mm starkem Avional-Blech und hat wie alle anderen Metallteile zweifachen Korrosionsschutz.

Alle Ruder haben Innenantrieb, dessen Stoßstangen in Teflonringen mit Filzeinlage gelagert sind. Insgesamt macht der voll eingelaufene Serienbau einen vorzüglichen Eindruck und läßt erkennen, daß man sich außerordentliche Mühe gibt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß Segelflieger fachlich qualifizierter und daher sehr viel kritischer sind als Käufer von Motorflugzeugen.

Testflüge

Für die Testflüge stand mir die erste Serienmaschine zur Verfügung, die noch ein starres Fahrwerk hatte und in vieler Hinsicht noch nicht das Finish der jetzt aus der Halle rollenden Serienflugzeuge besaß. Das Flugzeug stand montiert und verankert auf einer Wiese neben der kurzen Bahn des Flugplatzes Triengen. Alles war klitschnaß und wurde in 10 Minuten abgeledert - das könnte man einer Holzmaschine natürlich nicht zumuten! Zu zweit schoben wir die Maschine in Startposition, und ich ließ mich im Cockpit nieder. Alle Bedienungsorgane sind so angeordnet, daß auch junge Piloten sich sofort zurechtfinden.

Start

Eine Porter zog mich auf 3.500 m am Zürichsee entlang bis über Schänis, denn hier hatte ich keine Beschränkungen hinsichtlich der Höhe. Schon beim Anrollen ist genügend Quer- und Seitenruderwirkung vorhanden, und die Lage im Schlepp ist stabil. Sofort nach dem Ausklinken begann ich mit dem Programm, das ja auch den einfachen Kunstflug beinhalten sollte. Leider waren die Variometer nicht kompensiert, und auch sonst war die Instrumentierung einfach; es ist aber genügend Raum für anspruchsvolle Ausrüstung vorhanden. Eine Abschirmung des Instrumentenbrettes nach oben gegen ein Spiegeln in der Haube fehlt.

Mit der Federtrimmung an der rechten Bordwand läßt sich über den ganzen Bereich der Druck im Knüppel kompensieren, allerdings sind die Rasten etwas grob. Die Gleichgewichtsgeschwindigkeit erflog ich bei losem Steuern mit 85 km/h. Die Sicht aus der großen Haube, die übrigens getönt war, ist nach allen Seiten ausgezeichnet.

Steuercharakteristik

Die Stabilität um alle drei Achsen ist gleichmäßig, was auch vom Aufwand der Kräfte bei verschiedenen Geschwindigkeiten gesagt werden kann. Dagegen ist die Steuerwirksamkeit geringfügig verschieden. Das Höhenruder ist nicht zu sensibel; hingegen das Querruder und besonders das Seitenruder dürften wirksamer sein. So ist ein Slip nur sehr flach und wenig wirksam. Insgesamt kann man die Steuercharakteristik als harmonisch bezeichnen. Sie entspricht durchaus den Forderungen an ein Flugzeug, das wie die B-4 ein großes Einsatzspektrum haben soll: Umschulung des Anfängers, Fortgeschrittenen-Training und Leistungssegelflug, einfacher Kunstflug.

Die Vmin liegt bei 60 km/h, aber ab 65 km/h reagiert die Maschine schon mit einem unübersehbaren Schütteln im Leitwerk und einem Nachlassen des Steuerdrucks. Schließlich läßt sich ein Sackflug durchführen, ohne daß die Maschine nach einer Seite auszubrechen versucht. Die Ruderwirksamkeit bleibt genügend stark erhalten, und beim Nachlassen des Knüppels in Neutralstellung fliegt die Maschine sofort wieder ruhig geradeaus. So war auch ein harmloses Trudelverhalten zu erwarten, und tatsächlich geht die B-4 nur sehr unwillig in eine mittelsteile Trudelbewegung, die jedoch beim Nachlassen der voll ausgeschlagenen Ruder sofort nach einer Drittel-Umdrehung wieder beendet wird. Ein Trudeln mit mehr als einer Umdrehung, ohne auch das Querruder voll einzusetzen, gelang mir nicht. Auch für Anfänger sind diese Eigenschaften günstiger kaum zu erreichen. Dagegen sind die Geräusche bei Fahrtaufnahme sehr deutlich. Dies dürfte von der genieteten Schlitzverkleidung der ersten Serienmaschine und dem starren Rad verursacht worden sein. Wie mir bestätigt wurde, ist das Rauschen bei der glatten neuen Verkleidung und eingezogenem Rad und vor allem bei abgeklebten Schlitzen geringer.

Schnellflug und Kunstflug

Im Schnellflug bis 240 km/h liegt der Vogel bemerkenswert ruhig und stabil, wobei die steifen Flügel auffallen. Nach Fahrtverminderung auf 200 km/h zog ich hoch zum Turn (Renversement), der mit leichter Unterstützung durch das Querruder gut gelang, obwohl auch hier der Wunsch nach stärkerer Seitenruderwirksamkeit wach wird. Die Maschine läßt sich haargenau parallel wieder nach unten dirigieren. Der Looping ist kinderleicht, wird aber doch etwas runder, wenn statt der empfohlenen 180 km/h Eingangsgeschwindigkeit 200 km/h angesetzt werden.

Da ein Beschleunigungsmesser obligatorisch eingebaut ist, sollte er besonders beim Training beobachtet werden, damit die zugelassenen +2g und -1g nicht überschritten werden. Dazu ist zu sagen, daß alle Figuren (außer der Steilspirale: +3g) ohne Schwierigkeiten sehr weich und flüssig geflogen werden können, ohne die Nadel des g-Messers über die erlaubte Marke zu bringen. Auch für den Aufschwung (Immelmann) sind 200 km/h günstiger, denn sonst muß im Scheitelpunkt für die halbe Rolle zu lange Fahrt für die Ruderwirksamkeit aufgenommen werden, was dann nicht flüssig genug wirkt. Für die Rolle, die sich flüssig drehen läßt, sollten aus dem gleichen Grunde statt 165 km/h mindestens 175 km/h angesetzt werden. Das Männchen - sowohl vorwärts als auch rückwärts - läßt sich korrekt in der Richtung fliegen, und aufgrund der geringen Flächenbelastung geht das Umschlagen recht ruhig vonstatten.

Endlich ist die B-4 im Rückenflug wunderbar zu steuern, und ein Rückenkreis läßt sich erstaunlich stabil fliegen. Die günstigste Geschwindigkeit ist hierbei etwa 140 km/h. Im Geradeausflug auf dem Rücken drückte ich die Maschine bis zur Abreißgeschwindigkeit langsam hoch, wobei sie sich sehr ruhig halten ließ, bis ich sie bei 70 km/h Anzeige gesteuert in einen Abschwung herunternahm. Will man dies nicht, so bleibt die Maschine einwandfrei steuerbar im Rückenfug und nimmt beim geringsten Nachlassen des Knüppels wieder Fahrt auf. Insgesamt ist das Verhalten im Kunstflug gutmütig, aber nicht spritzig zu nennen, was durchaus zu diesem Allround-Flugzeug paßt.

Thermik

Einige wenige und durchsichtige Cumuli über dem Dach der Churfirsten und dem Säntis geboten, diese einzige Möglichkeit auszunutzen, um die B-4 auch in der Thermik zu bewegen. Außerdem ließ ich mich gern locken und flog aus meiner Überhöhung direkt an die Südwest-Wände des Federspitz unter die wenigen quellenden Schlieren. Ich mußte schon dicht herangehen, erwischte aber noch ein durchschnittliches, ruppiges Bärtchen von 0,20 m/s, so daß ich mich noch 20 Minuten länger halten konnte. Dabei zeigte sich die Maschine wendig genug, um den Konturen der Felsgrate zu folgen. Leider läßt sich bei dieser "Tuchfühlung" nicht die günstigste Geschwindigkeit beim Kreisen halten, um eine möglichst geringe Sinkrate zu haben, denn die Turbulenz am Steilhang verlangt aus Sicherheitsgründen zusätzliche Fahrtreserven.

Kurvenradien

Im Flachland oder frei von Hängen lassen sich mit der stabil kreisenden Maschine sehr geringe Kurvenradien halten. 30 Grad Schräglage erfordern 75 bis 80 km/h Fahrt, und bei 45 Grad läßt sich bei ruhigen lagen noch mit 80 bis 85 km/h kurbeln. Das sind gute Werte für kleine Kurvenradien. Die Flächenbelastung bei meinen Flügen betrug etwa 22 kp pro Quadratmeter. Die Rollwendigkeit von 45 Grad zu 45 Grad bei 1,4 Vmin - entsprechend knapp 90 km/h – betrug im Mittel 3,3 Sekunden und meine Stoppuhr zeigte bei 100 km/h durchweg 3 Sekunden, was dem von Pilatus angegebenen Wert entspricht. Damit liegt die B-4 im Bereich der Standardsegler.

Landung

Die Landung selbst ist problemlos; die Tost-Innenbackenbremse des für Standardsegler übergroßen Rades (5,00 x 5) läßt sich durch einen Bremshebel mit Bowdenzug unabhängig von der Stellung der Bremsklappen leicht dosieren, aber auch stark einsetzen. Mit diesen exzellenten Landeeigenschaften ist das Flugzeug für den Einsatz im Gebirge gut geeignet.

Fazit

Mit dem Entschluß, eine in der stürmisch vorwärts eilenden Entwickung des Segelflugzeugbaues fast vergessene Konstruktion zu überarbeiten und für den Serienbau unter heutigen Bedingungen reif zu machen, fand die Firma Pilatus-Flugzeugwerke nun als leistungsfähiger Hersteller Eingang in den Kreis der Segelflugzeugproduzenten. Als Ganzmetallflugzeug gehört die „Pilatus B-4-PC 11" zu den wenigen Outsidern in Europa, wo der überwiegende Anteil aller in der Welt fliegenden Segelflugzeuge entweder aus Holz oder GFK gefertigt wird. Aber als Metallflugzeug dürfte die B-4 in der Klasse der Übungs- und Leistungs-Einsitzer zu den robustesten zählen, die im Augenblick die Werkstätten verlassen. Da sie darüber hinaus ein Einsatzspektrum überdeckt, das den Anfänger, den Fortgeschrittenen und den Leistungssegelflieger interessiert, und zwar sowohl im Privatbesitz als auch im Gruppeneinsatz, wird erwartet, daß eine sehr breite Käuferschicht angesprochen wird.

Mit ihren ausgesprochen gutmütigen Flugeigenschaften sowie guten Flugleistungen und ihrer Witterungsunempfindlichkeit ist die B-4 für den Einsatz in allen Klimazonen der Erde ein ideales Universalflugzeug der Standardklasse, das seinen Weg machen wird.

Dieter Schmitt (Januar 1973)