Das Indien der 50er Jahre als luftfahrttechnisches Entwicklungsland zu bezeichnen ist sicher nicht verkehrt. Dennoch wollte die Regierung beginnen, sich unabhängig zu machen von Waffenimporten, egal aus welchem Land. Dabei setzte die Regierung höchst ambitionierte Ziele: Die mit eigenen Entwicklungen unerfahrene staatliche Hindustan Aeronautics Ltd. in Bangalore, kurz HAL, sollte die HF-24 Marut (Windgott), einen Mach 2 schnellen Jet, entwickeln, der als Jäger, als Erdkampfflugzeug und auch als Aufklärer verwendbar sein sollte.

Schnell wurde klar, dass diese Aufgabe allein mit eigenen Ingenieuren nicht zu stemmen war. Man brauchte Hilfe aus dem Ausland, Ingenieure und Techniker, die sich in der Entwicklung von Flugzeugen bestens auskannten. Geeignete "Wanderarbeiter" in der Branche gab es vor allem aus Deutschland. Sie waren in vielen Ländern gefragt. Bekannte Namen wie Messerschmitt, Dornier und Tank, aber auch viele weniger bekannte Ingenieure boten ihre Dienste an. Messerschmitt entwickelte in Spanien und Ägypten die Jets HA 200 und HA 300.

Tank in Bangalore

Dr. Kurt Tank, der frühere Technische Direktor von Focke-Wulf, hatte mit einem argentinisch-deutschen Team gerade die Pulqui II, Argentiniens ersten Jet, bis zur Produktionsreife geführt, als er von der indischen Nachfrage erfuhr. Man einigte sich offenbar sehr schnell. Schon wenige Monate nach einem ersten direkten Kontakt mit dem damaligen indischen Botschafter in Bonn nahm Tank im August 1956 mit einer deutschen Ingenieursgruppe bei Hindustan Aeronautics in Bangalore seine Arbeit auf. Das Kernteam bestand anfangs nur aus 18 deutschen die von 22 indischen Assistenten unterstützt wurden. Doch schnell wurde das Personal der Entwicklungsabteilung für die HF-24 auf über 160 Personen aufgestockt.

Was sie auf die Reißbretter brachten, brauchte international keinen Vergleich zu scheuen. Von ihrer technischen und aerodynamischen Auslegung her war die HF-24, die Geschwindigkeiten um Mach 2 erreichen sollte, voll auf der Höhe ihrer Zeit. Ihr Rumpf war entsprechend der sogenannten Flächenregel leicht "tailliert", um bei hohen Geschwindigkeiten optimale Druckverhältnisse zu erreichen.

Aktuellstes Know-how

Die dreiteilig mit zwei Außenflügeln und dem zentralen Mittelflügel im Rumpfbereich aufgebaute Tragfläche war bei neun Metern Spannweite um 45 Grad gepfeilt. Mit einer relativen Profildicke von sechs Prozent war sie für damalige Verhältnisse sehr dünn. Ihr symmetrisches Profil hatte 50 Prozent maximale Dickenrücklage. Das versprach eine sehr lange laminare Laufstrecke der Strömung und damit eine sehr widerstandsarme Aerodynamik.

Die Tragfläche war in Halbschalenbauweise über drei Querkraftträger (Holme) aufgebaut. Sie war für ein maximales Bruchlastvielfaches von 14 g ausgelegt, mehr also, als ein Pilot im Einsatz vertragen konnte. Die Beplankung war tragend mit in den Kraftverbund mit einbezogen. Sie bestand aus einer Aluminium-Zink-Legierung. Das Blech war dabei konisch gewalzt und verjüngte sich von zirka sechs Millimetern Stärke an der Flügelwurzel auf etwa 1,8 Millimeter am Flügelende. Die dicht genieteten Außenflügel konnten jeweils 500 Liter Kraftstoff aufnehmen, der zentrale Mittelteil nochmals etwa 730 Liter.

Der Rumpf der HF-24 entstand im Wesentlichen in Dural-Schalenbauweise, und bestand aus vier Hauptsegmenten: der Rumpfspitze, dem Vorderteil mit der Druckkabine, dem Mittelteil mit einem 1100-l-Entnahmetank, den Lufteinläufen und Triebwerkslagerungen sowie dem Rumpfende mit Leitwerk und Schubdüsen.

Aerodynamiktests

Ursprünglich waren als Antrieb zwei Bristol Orpheus 12 vorgesehen, die mit Nachbrenner 47,09 kN Schub bieten sollten. Sie sollten ebenfalls einen künftigen leichten Jäger der NATO antreiben. Als dieses Programm jedoch gestrichen wurde, stellte Bristol auch die Arbeiten am Orpheus 12 ein. Die Briten boten zwar an, das Triebwerk für die HF-24 weiter zu entwickeln, doch die Kosten waren für Indien nicht tragbar. Den ersten Prototyp sollten zunächst zwei Rolls-Royce Bristol Orpheus 703 antreiben, Turbinen ohne Nachbrenner. Sie leisteten jeweils 21,6 Kilonewton Schub.

Doch lange bevor der Prototyp in die Luft kam, erprobte das Entwicklungsteam das aerodynamische Konzept der neuen HF-24 mit einem unmotorisierten, zweisitzigen 1:1-"Modell". Ab Anfang April 1959 führten die beiden Wing Commander Suri und Bhargava mit dem Gleiter insgesamt 78 Testflüge durch. Dabei schleppte eine Douglas C-47 das Testvehikel auf die gewünschten Ausgangshöhen.

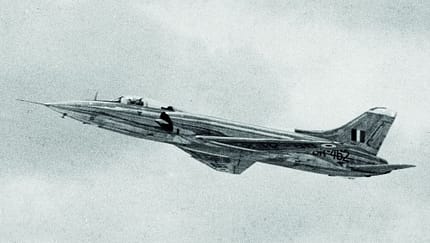

Nachdem die Konstruktion "eingefroren" worden war, konnte im Frühjahr 1960 die Montage des ersten Prototyps (BR462) beginnen. Elf Monate später war er bereit zum Erstflug. Am 17. Juni 1961 brachte Wing Commander und Testpilot Suranjan Das die HF-24 Marut in Bangalore erstmals in die Luft. Sie galt nun als Symbol für die technische Leistungsfähigkeit des Landes.

Zu schwache Triebwerke

Im Laufe der Flugerprobung erwies sich die HF-24 Marut als aerodynamisch ausgezeichneter Wurf. Am 4. Oktober 1962 folgte der Erstflug des kaum geänderten zweiten Prototyps. Während der Tests wurden die Flugeigenschaften des neuen Jägers nicht nur im Unterschallbereich untersucht. Die Testingenieure nahmen besonders auch den Übergangsbereich zum Überschallflug bis etwa 1200 km/h, der im leichten Stechflug erreicht wurde, unter die Lupe. Auch dabei zeigte die HF-24 Marut gute Eigenschaften.

Das Manko des neuen Kampfflugzeugs blieb aber sein schwaches Triebwerk. Zwischenzeitlich hatte Hindustan sechs sowjetische Tumansky RD-9F erworben, um sie als Triebwerke für die Marut zu erproben. Deren Lebensdauer war jedoch zu sehr beschränkt. Zudem wollte die sowjetische Seite keine technischen Detaildokumentationen herausgeben, die zu einem Einsatz in der HF-24 notwendig gewesen wären. Mangels machbarer Alternativen musste es also mindestens zunächst bei den Orpheus-703-Triebwerken bleiben. Ab März 1963 wurden 18 Vorserienflugzeuge der Versionsbezeichnung Mk.1 mit den Orpheus gebaut.

Parallel bemühte sich HAL weiter, stärkere Triebwerke für die Marut zu beschaffen. Gemeinsam mit dem indischen Gas Turbine Research Establishment (GTRE) wurde ein Nachbrenner für das Orpheus 703 entwickelt, der dem Triebwerk nominell ein Leistungsplus von 27 Prozent brachte. Zwei Flugzeuge der Vorserie wurden testweise mit diesem Orpheus 703R genannten Versuchstriebwerk ausgerüstet. Bei den Tests dieser als HF-24 Mk.1R bezeichneten Version zeigte sich allerdings, dass sich der Aufwand für die selbst entwickelten Nachbrenner nicht lohnen würde. Ihre voluminöse Form beeinflusste die Aerodynamik im hinteren Rumpfbereich negativ und brachte bei höheren Geschwindigkeiten mehr Widerstand. Eine weitere Alternative hätte eine Anpassung des Rolls-Royce RB 153 bieten können. Dies scheiterte jedoch letztlich aus politischen Gründen: Indien wollte nicht auf den Deal eingehen und im Gegenzug zum RB 153 auf eine geplante Lizenzfertigung der Mikojan MiG-21 verzichten müssen.

Ungenutztes Potenzial

In der Triebwerksfrage kam noch einmal deutsches Know-how ins Spiel. In Ägypten hatte Prof. Ferdinand Brandner das E 300 entwickelt, das eigentlich für den unter der Leitung von Messerschmitt konstruierten leichten Jäger HA-300 vorgesehen war. Nach Tanks Meinung wäre es ideal für die Marut gewesen. Tatsächlich schickte HAL eine HF-24 zur Erprobung mit dem E 300 zu EGAO (Egyptian General Aero Organization) ins ägyptische Helwan. Hier wurde eines der beiden Orpheus 703 des Testflugzeugs durch ein E 300 ersetzt. Nach etwa 80 Flugstunden war klar, dass die Marut auch mit dem E 300 nicht schneller als Mach 1.1 fliegen würde. So blieb das Orpheus 703, das eigentlich als Provisorium gedacht war, das Standardtriebwerk der HF-24 Marut. Ihr wahres aerodynamisches Potenzial wurde nie ausgenutzt.

Im Dienst bis 1990

Bis 1978 fertigte HAL 132 Exemplare der HF-24 Marut Mk.1. Etwas spät, erst am 30. April 1970, kam die Mk.1T in die Luft, eine zweisitzige Trainerversion. Davon baute HAL 18 Exemplare. Schon im April 1967 waren die ersten HF-24 Mk.1 bei der indischen Luftwaffe in Dienst gestellt worden. Vor allem als Erdkampfflugzeug flogen Maruts bei der 10., 220. und 31. Staffel. Entsprechend ihrer Aufgaben war ihre Bewaffnung universell ausgerichtet. In die unteren Rumpfseiten trugen die HF-24 vier Aden-30-mm-Mk.2-Kanonen. In einer ausfahrbaren Rumpfstation befanden sich 50 Matra-SNEB-Raketen. Vier Außenstationen konnten wahlweise Bomben oder auch Zusatztanks aufnehmen.

Im Krieg gegen Pakistan flogen Maruts 1971 erstmals im scharfen Einsatz, vor allem gegen Panzer und Fahrzeugkolonnen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu dem einzigen Luftkampf, in den HF-24 verwickelt waren. Dabei wurde eine pakistanische F-86 Sabre abgeschossen.

Bei ihren Piloten genoss die Marut einen ausgezeichneten Ruf als zuverlässiges Flugzeug mit sehr guten Flugeigenschaften. HAL unternahm noch mehrere Versuche, die HF-24 noch tatsächlich zum Mach-2-Jet weiterzuentwickeln. Unter anderem brachte HAL eine Variante mit zwei RB.199, die auch im MRCA Tornado verwendet werden, ins Gespräch. Auch eine einstrahlige Marut mit einem Snecma M.53 erreichte zumindest das Reißbrettstadium. Verwirklicht wurde aber keine dieser Ideen.

Erst 1990 stellte die indische Luftwaffe ihre letzten Maruts außer Dienst. Für Indien lag der eigentliche Wert dieses Flugzeugs weniger in seinem militärischen Nutzen. Viel wertvoller war der technische Knowhow-Gewinn, den die indische Luftfahrtindustrie auf der Basis der Marut-Erfahrungen ausbauen konnte. Heute gibt es noch einige Museumsexemplare der HF-24. Eines davon, gestiftet von der Witwe Kurt Tanks, befindet sich in der Flugwerft Schleißheim des Deutschen Museums München.

Technische Daten

HAL HF-24 Mk.1 Marut

Verwendung: einsitziges Jagd- und Erdkampfflugzeug

Antrieb: 2 x Rolls-Royce Orpheus 703

Leistung: je 21,6 kN

Spannweite: 9,00 m

Länge: 15,87 m

Höhe: 3,60 m

Flügelfläche: 28,5 m2

Leermasse: 6195 kg

max. Flugmasse: 10 908 kg

Höchstgeschw. in 12 200 m Höhe: Mach 1.02

Höchstgeschw. in NN: 1112 km/h

Mindestgeschw.: 223 km/h

Landegeschw.: 268 km/h

Steigzeit auf 12 200 m: 9 min 20 s

Reichweite: 396 km (ohne Zusatztanks)