Mit dem Aufkommen strahlgetriebener Kampfflugzeuge unterstützte der Bundesrat (Schweizer Regierung) Bestrebungen, die einheimische Industrie mit einer anspruchsvollen Aufgabe zu fördern. So kam es, dass sowohl die Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (FFA, Projektbezeichnung P-16) als auch die eidgenössischen Flugzeugwerke in Emmen (EFW, Projekt N-20 "Aiguillon") Aufträge zur Entwicklung auf den speziellen Bedarf hin optimierter Muster und zum Bau von Prototypen erhielten. Die Arbeiten stellten beide Unternehmen vor enorme Herausforderungen, hatten sie doch bis dahin keinerlei Erfahrungen im Strahlflugzeugbau. Das war auch der Grund, dass die Emmener 1953 die Arbeiten an ihrem Flugzeug wegen technischer Probleme einstellen mussten, während FFA den Entwurf eines einsitzigen Erdkampfflugzeugs mit geraden Tragflächen realisierte.

Die Studienarbeiten bei den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein des Schweizer Unternehmers Claudio Caroni (damals noch Dornier-Werke Altenrhein) hatten bereits 1946 begonnen, beauftragt von der Eidgenössischen Kommission für militärische Flugzeugbeschaffung (KMF) unter Leitung von Professor Jakob Ackeret. Verschiedene ein- und zweistrahlige Entwürfe wurden untersucht, bis man sich 1949 auf die P-16, ein einstrahliges Muster vorwiegend für Erdkampfaufgaben, konzentrierte.

Das erste Flugzeug mit Krügerklappe

Das unter Leitung von Hans Luzius Studer entwickelte Muster P-16.04 erhielt als Antrieb ein Strahltriebwerk Armstrong Siddeley A.S. SA.6 Sapphire mit Axialverdichter und einem Startschub von 35,6 kN. Die dank mehrholmiger Struktur sehr robusten Tragflächen mit einem dünnen NACA-Profil waren vorn mit einer durchgehenden Krügerklappe bestückt (als erstes Flugzeug überhaupt) und hatten hinten auch unter dem Rumpf durchgehende Landeklappen, was eine sehr kurze Start- und noch kürzere Landestrecke unter Einsatz der Bremsklappen im Rumpf und eines Bremsschirmes ermöglichte. An den Flügelspitzen waren Tanks fest installiert. Für Einsätze von unbefestigten Plätzen oder Grasplätzen aus verfügten die Fahrwerke über Zwillingsbereifung. Der Pilot saß auf einem Martin-Baker-Schleudersitz. Die Bewaffnung war mit zwei 30-mm-Kanonen von Hispano-Suiza (je 125 Schuss), einem Ferranti-Zielgerät, Bomben und Raketen als Außenlasten sowie einer aus dem Rumpfboden ausfahrbaren Kassette von MATRA mit 44 ungelenkten 68-mm-Raketen außergewöhnlich stark.

Beschädigung des Prototyps

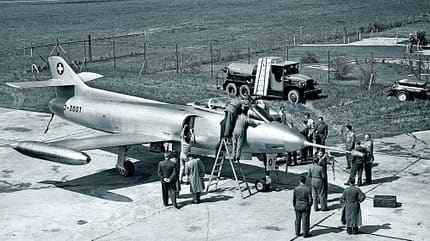

Der Bau eines Prototyps der P-16 wurde 1951 nach der Genehmigung durch die Landesverteidigungskommission von der KMF bestellt, gefolgt 1952 von einem Auftrag über zwei weitere Versuchsmuster. Mit Oberleutnant Hans Häfliger im Cockpit startete der erste Prototyp P-16-01 (J-3001) am 28. April 1955 zum Jungfernflug. Am 4. Juli wurde er bei einem Vorführflug beschädigt, als die Bremsen versagten und er über die Piste hinausrollte. Beim 22. Testflug am 31. August 1955 stürzte die Maschine wegen Bruchs einer Tankdruckleitung, was die Treibstoffzufuhr unterbrach, in den Bodensee, obwohl Häfliger noch versuchte, nach Altenrhein zu gleiten. Er konnte sich schließlich gerade noch retten: Sein Schleudersitz Martin-Baker Mk 2F zündete in einer Flughöhe von nur 15 Metern, und in 30 Metern Höhe öffnete sich der Fallschirm. Häfliger landete ohne Verletzungen und war damit der erste Schweizer Militärpilot mit Ausstiegserfahrung.

Trotz des Unfalls hielt die KMF an der P-16 fest und erreichte im März 1956 einen Bundesbeschluss über die Beschaffung von vier Flugzeugen als Versuchsserie. Am 16. Juni 1956 war dann der zweite Prototyp (J-3002) fertig und hob zum Erstflug ab. Er unterschied sich durch einen geänderten, nach vorn gezogenen Lufteinlauf, eine modifizierte Seitenflosse und einen Bremsschirmbehälter über der Düsenöffnung. Am 15. August erreichte er im leichten Bahnneigungsflug erstmals Überschallgeschwindigkeit. Trudelversuche und Waffenerprobungen verliefen erfolgreich. Eine Truppenerprobung von Ende Februar bis 16. März 1957 ergab gute Bewertungen durch die Militärpiloten, aber auch Kritik bezüglich Triebwerksleistung und Längsstabilität.

Stornierung der Bestellung

Die erste P-16 der Vorserie (J-3003) ging am 15. April 1957 in die Flugerprobung. Sie war mit einer stärkeren Ausführung des Sapphire ausgerüstet und durchbrach im Laufe der Tests ebenfalls die Schallmauer, in einem sogar mit 36 untergehängten Raketen. Daraufhin starteten die Flug- und Fahrzeugwerke eine umfangreiche Werbekampagne in Entwicklungsländern Südamerikas, Afrikas und Asiens und boten den dortigen Luftwaffen das Flugzeug als leichten Erdkämpfer an.

Diese Bemühungen wurden noch unterstützt durch die Serienentscheidung der Schweizer Regierung, die am 19. März 1958 für 407 Millionen Franken ein Baulos über 100 Maschinen des Typs P-16 Mk III orderte. Doch nur eine Woche später stürzte die P-16-03 am 25. März wegen Versagens der hydraulischen Flugsteuerung in der Nähe von Rorschach in den Bodensee. Der Pilot, Leutnant Jean Brunner, konnte sich noch mit dem Mk-4-Schleudersitz retten. Die Regierung verfügte unter dem Druck des Parlaments schon einen Tag später eine vorsorgliche Stornierung des Bauauftrags und kündigte den Vertrag auf Antrag des Eidgenössischen Militärdepartements am 2. Juni 1958 endgültig, weil nach Angaben des offiziellen Untersuchungsausschusses eine Neukonstruktion des Hydrauliksystems das Programm zu lange aufgehalten hätte. KMF-Leiter Professor Ackeret trat zurück und die Kommission für militärische Flugzeugbeschaffung wurde im August 1958 aufgelöst.

Rettung aus den USA?

Das Ende der P-16 wird in der Schweiz auch heute noch kontrovers diskutiert. Die einen sind von der Leistungsfähigkeit der P-16 als Erdkampfflugzeug überzeugt und beklagen den Verlust an Know-how und industriellen Fähigkeiten. Andere vertreten die Auffassung, dass die Beschaffung eines Mach-2-Jets dringender war, wobei die Beschaffung der Mirage III wegen enormer Kostensteigerungen ebenfalls zu erheblichen Kontroversen führte. Jedenfalls stieg die Schweiz mit dem Abbruch des P-16-Programms für immer aus der eigenen Kampfflugzeugentwicklung aus und begnügte sich künftig mit der Rolle als Lizenznehmer.

Die FFA, nunmehr in Eigentümerschaft der AFA (Aktiengesellschaft für Flugzeugunternehmungen Altenrhein), und insbesondere Firmenchef Caroni jedoch gaben noch nicht auf. Schnell wurden einfache Modifikationen realisiert und auf eigene Kosten noch zwei weitere Vorserienmaschinen gebaut: Die Werk-nummer 04, nun zivil als X-HB-VAC registriert, begann ihre Flugerprobung am 8. Juli 1959, gefolgt von der X-HB-VAD am 24. März 1960. Mit ihnen wurde das Testprogramm fortgesetzt, bei dem bis Juni 1960 insgesamt 508 Flüge mit einer Totalflugzeit von 233 Stunden zusammenkamen. Allein 310 Flüge gingen dabei auf das Konto der J-3002. Neben den Flugtests führte die FFA auch Studien zu Doppelsitzer-Trainingsversionen durch. Obwohl es Anfragen von verschiedenen Ländern gab, konnte kein Verkauf verwirklicht werden, auch nicht in die USA, wo die P-16 noch einmal unter der Bezeichnung AJ-7 auftauchte, als die USAF ein neues Erdkampfflugzeug suchte. Ende der 1960er-Jahre wurde das Programm schließlich endgültig eingestellt. Die beiden Prototypen X-HB-VAC/VAD blieben in Altenrhein eingelagert, bis sie im August 1980 von Claudio Caroni an das Flieger Flab Museum in Dübendorf übergeben wurden.

Trotz des Fehlschlags ist das P-16-Programm aus den Annalen der Luftfahrt nicht wegzudenken. William P. Lear Jr. flog als Gastpilot 1960 die P-16 und empfahl die Maschine seinem Vater als Basis seines Geschäftsreisejets Learjet. Bill Lear Senior lebte zu dieser Zeit in St. Gallen. Er gründete die Swiss American Aviation Corporation, deren Ziel es war, das strahlgetriebene Geschäftsreiseflugzeug SAAC-23 mit hoher Geschwindigkeit zu entwickeln. Dabei sollten die Kosten möglichst gering gehalten werden, indem man auf Baugruppen vorhandener europäischer Flugzeugmuster zurückgriff. Die SAAC-23, die unter Dr. Hans Studer als Chefkonstrukteur entstand, verwendete in der Tat einen modifizierten Flügel der P-16. Sie wurde aber letztlich nicht in der Schweiz realisiert, sondern als Learjet Model 23 in Wichita, Kansas, wo der Erstflug am 7. Oktober 1963 stattfand.

Technische Daten

FFA P-16

Hersteller: Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein

Besatzung: 1

Antrieb: Armstrong Siddeley A.S. SA.6, später SA.7

Thrust (Schub): 35,6 kN oder 49,0 kN bei der SA.7

Länge: 14,33 m (Mk III)

Höhe: 4,27 m

Spannweite: 11,14 m

Flügelfläche: 30,0 m2

Rüstmasse: 7040 kg

Kraftstoff: 2470 l

Waffenzuladung: 2590 kg

Normale Startmasse: 8840 kg

Überlast-Startmasse: 11 715 kg

Höchstgeschwindigkeit: 1118 km/h

Steigrate: 65 m/s

Dienstgipfelhöhe: 14 000 m

Startstrecke mit max. Zuladung: 1040 m

Landestrecke: 300 m

Reichweite: 1450 km

Flugdauer: 1 h 15 min

Bewaffnung: 2 x 30 mm Hispano-Suiza HS825 Kanonen mit je 125 Schuss; Raketenwerfer Matra 1000 im Rumpf mit 44 Raketen (68 mm); Bomben und Raketen an Außenlaststationen; Zusatztanks (455 l)