Ohne Zweifel verfolgte Heinkel mit der He 119 ein bahnbrechendes Konzept für ein schnelles Flugzeug. Und die He 119 konstruktiv wohl eines der interessantesten Propellerflugzeuge überhaupt. Radikal hatten Heinkels Kopf der Entwicklung, Siegfried Günter, und sein Konstruktionsteam die Auslegung der He 119 unter das Diktat geringstmöglichen aerodynamischen Widerstandes gestellt. Wegweisend für spätere Flugzeuge war sie aber nicht. Zu groß waren die Nachteile, die sich mit ihrem technisch anspruchsvollen Antriebs- und Kühlungskonzept verbanden.

Dass es überhaupt zur He 119 kam, ist im Grunde der Ausschreibung der Fédération Aéronautique Internationale (FAI), der internationalen Luftsportvereinigung, eines Weltfluges zu verdanken, der 1937 stattfinden sollte. Im Hinblick auf eine Teilnahme vergab das Reichsluftfahrtministerium im November 1935 Entwicklungsaufträge an Heinkel, Dornier und BFW für speziell auf diesen Wettbewerb zugeschnittene Flugzeuge. Die frühere Behauptung, die He 119 sei von Heinkel unter strengster Geheimhaltung auch dem RLM gegenüber entwickelt worden, ist eine Mär. Die Heinkel-Werke antworteten mit einem extremen Konzept.

Die Ingenieure um Siegfried Günter brachten einen überaus schlanken Tiefdecker aufs Papier. Wie bei fast allen Günterschen Entwürfen besaß er einen Knickflügel mit elliptischem Grundriss. Sein Motor, ein DB 606, war schwerpunktnah hinter dem Cockpit im Rumpf montiert. Bei diesem Aggregat handelte es sich um zwei im Winkel von 44 Grad V-förmig verbundene DB 601, die auf ein gemeinsames Getriebe arbeiteten. Das ergab ein 2350 PS starkes Kraftpaket, ganz ohne den aerodynamischen Widerstand, den zwei an den Flügeln montierte Motoren mit sich gebracht hätten. Über eine Fernwelle, die durch das Cockpit führte, wurde ein vierblättriger VDM-Verstellpropeller angetrieben. Der Kabinenteil war komplett in die Rumpfkontur eingestrakt. Um den aerodynamischen Widerstand durch angehängte Kühler zu vermeiden, erhielt die He 119 eine damals als revolutionär empfundene Oberflächenverdampfungskühlung. Dabei wurde das Kühlmittel, destilliertes Wasser, von dem Doppelmotor unter Teilen der Rumpf- und Leitwerksbeplankung entlanggeführt, kühlte dort ab, um anschließend von Hochdruck-Kondensatpumpen wieder zum Motor geführt zu werden.

Heinkel wusste selbstverständlich, dass mit einem Wettbewerbsflugzeug kein Geld zu verdienen war. Er konnte die He 119 zwar noch als Antriebsversuchsträger für die spätere He 177 Greif nutzen, die ebenfalls Doppelmotoren erhielt, doch eigentlich interessierte ihn vor allem die Ausschreibung für einen Schnellbomber. Diese hatte das RLM 1935 fast zeitgleich mit den Entwicklungsaufträgen für das Wettbewerbsflugzeug herausgegeben, später ging daraus die Ju 88 als Sieger hervor.

Die Heinkel-Ingenieure versuchten immer wieder, die He 119 an diese Schnellbomber-Ausschreibung anzupassen. Im RLM-Flugzeugentwicklungsprogramm (FEP) von Mitte 1936 taucht das Flugzeug tatsächlich auch als Schnellbomber auf. Im selben Jahr, so ergaben die Recherchen des Rostocker Luftfahrthistorikers Dr. Volker Koos, konkretisierte das Ministerium, dass drei He 116 (V-1, V-2 und V-4) als Schnellbomber-Prototypen und zwei weitere (V-3 und V-5) für den Weltflug gebaut werden sollten. Diese Planung blieb nicht lange bestehen. Schon im FEP des RLM vom April 1937 ist nur noch von drei Exemplaren die Rede, die als Motorversuchsträger für das DB-606-Aggregat dienen sollten.

Zwei Monate später, im Juni 1937, startete die He 116 V-1 (Werknummer 2402, D-AUTE) mit Heinkel-Werkspilot Gerhard Nitschke am Steuer zum Erstflug. Schon die vorangegangenen Bodentests hatten ergeben, dass für die Ölkühlung ein zusätzlicher großer Kühler unter den Bug gebaut werden musste. Schnell wurde schon bei den ersten Flügen klar, dass die Flugeigenschaften des neuen Flugzeugs nicht befriedigen konnten. Unter anderem wurde eine gewisse Instabilität bemängelt. Die Sicht aus dem Cockpit nach vorn war völlig unbefriedigend. Wegen der schlechten Flugeigenschaften musste sich der Pilot voll auf die Steuerung und den Gashebel konzentrieren. Das Setzen der Klappen, die Propverstellung und alle weiteren Aufgaben zur Flugdurchführung oblagen dem Copiloten. Dies erforderte besonders in den Start- und Landephasen eine gute Koordination zwischen der Crew, die sich, beiderseits der Propellerwelle sitzend, nur über die Bordanlage verständigen konnte.

Rekorde und Einstellung des Projekts

Doch trotz ihrer vielen Defizite: Hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit erfüllte die He 116 die in sie gesetzten Erwartungen. Am 22. November 1937 starteten Gerhard Nitsche und Hans Dieterle zu einem Flug, der gleich drei Geschwindigkeitsrekorde bringen sollte. Auf der 1000 Kilometer langen Strecke von Hamburg nach Stolp und retour erreichten sie bei 1000 Kilogramm Nutzlast eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 505 km/h. Schon kurz darauf wurde der Rekord jedoch von einer italienischen Breda 88 geknackt. Beim Versuch, den Rekord zurückzuholen, musste Nitschke wegen einer fehlerhaften Tankschaltung am 16. Dezember 1937 notlanden. Die D-AUTE wurde dabei zerstört.

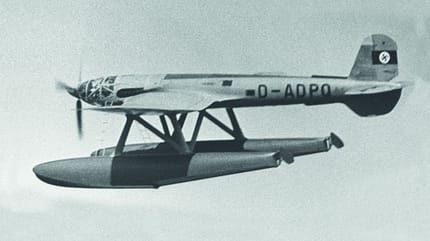

Die He 116 V-2 (D-ASKR) und V-3 (DADPQ) kamen 1938 in die Luft. Die V-3 erhielt ein Schwimmerfahrwerk und sollte ab März 1939 bei der Erprobungsstelle in Travemünde eingehenden Tests unterzogen werden. Dabei besaß die V-3 einen neuen Flügel, dessen Grundriss nun gerade Vorder- und Hinterkanten zeigte, der aber wesentlich einfacher herzustellen war als die elliptische Form.

In einem als geheim gekennzeichneten Bericht der Erprobungsstelle Travemünde über die He 116 heißt es: „Die geplante Dauererprobung wurde wegen der gefährlichen Flugeigenschaften der Zelle frühzeitig abgebrochen.“ Und weiter: „Die Verdampfungs- und Oberflächenrückkühlung war ... in Ordnung, jedoch war die Betriebssicherheit sehr schlecht.“ Dies bezog sich vor allem auf die Dichtheitsprobleme der Kühlzellen. Bei großen Temperaturunterschieden platzten häufig Niete auf. Aus der damit undichten Beplankung trat das Kühlwasser aus und gefror bei niedrigen Temperaturen sofort. Das hatte mehrmals zu Vereisung an Rudern geführt. Insgesamt ist die V-3 in Travemünde nur 20 Stunden bei 13 Starts geflogen. Nach 17 Stunden musste der Motor gewechselt werden. Am 27. Juni 1939 wurde die Erprobung abgebrochen, nachdem es nach einer Motorstörung beinahe zu einem schweren Bruch gekommen war. Das Risiko einer weiteren Erprobung stand nach Ansicht der Verantwortlichen in keinem Verhältnis zum Wert der davon noch zu erwartenden Ergebnisse. Die V-3 wurde danach nicht mehr geflogen, bis sie 1941 an die Deutsche Luftfahrtsammlung nach Berlin überstellt wurde.

Unterdessen versuchte Heinkel, die He 119 mit neuen Vorschlägen zur Bewaffnung in eine Rolle als Schnellbomber oder Aufklärer zu drücken. Mit der He 119 V-4, die im Mai 1940 zum Erstflug startete, wurde dann eines der Konzepte verwirklicht. Das Flugzeug erhielt drei MG 81 und zwei MG 131. Im Rumpf konnten 600 Kilogramm Bomben mitgeführt werden. Das RLM zeigte aber kein Interesse. Schon allein die bei Beschuss extrem empfindliche Verdampfungskühlung machte die He 119 für eine militärische Verwendung ungeeignet.

Interesse an dem Flugzeug hatte dagegen die japanische Marine. Sie bestellte zwei Exemplare, die wohl hauptsächlich zu Studienzwecken gedacht waren. Beide, es soll sich um die He 119 V-2 und V-4 gehandelt haben, gingen bei Landeunfällen verloren nachdem sie 1941 nach Japan gebracht worden waren. Auf Basis der He 116 entwickelten japanische Ingenieure noch die R2Y1 Keiun, deren Prototyp aber bei einem Bombenangriff zerstört wurde.

Mit dem Kriegsende verwischten die Spuren der He 119. Mit ihrem ehrgeizigen Konzept hatte sie technisches Neuland betreten. Dazu gehörte schon immer, auch mal in einer Sackgasse zu enden.

Technische Daten

Heinkel He 119

Verwendung: Rekordflugzeug, Schnellbomber-Konzept

Antrieb: 1 Daimler-Benz DB 606

Startleistung: 2350 PS (1727 kW)

Spannweite: 16,00 m

Länge: 14,80 m

Höhe: 5,40 m

Flügelfläche: 51,60 m2

Leermasse: 5120 kg

max. Flugmasse: 8100 kg

Zuladung: 2980 kg

davon Treibstoff: 1750 kg (2430 l)

Höchstgeschw.: 585 km/h in 4500 m Höhe

Reisegeschw.: 490 km/h

Landegeschw.: 120 km/h

Steigzeit auf 4000 m: 6,5 min

Dienstgipfelhöhe: 8500 m

Reichweite: 2000 km bei max. Dauerleistung

Klassiker der Luftfahrt Ausgabe 01/2010