Der französische Ingenieur Nicolas Roland Payen hatte schon in den 30er Jahren mit ersten Studien zu Flugzeugen mit einem Deltaflügel begonnen. Für den Entwurf eines Rennflugzeugs wählte er eine damals fast ungehörige Auslegung mit einem normalen Flügel am vorderen Rumpf gefolgt von einer deltaförmigen Tragfläche mit geringer Spannweite. Den Namen "fliegender Pfeil" (Flèche Volante) trug das Gebilde zu Recht. Doch Payen konnte für die Pa 100 keinen Motor auftreiben. Erst rund ein Jahr später sicherte er sich einen Antrieb, und die nun Pa 101 bezeichnete Konstruktion flog erstmals am 17. April 1935. Noch im selben Monat beendete eine harte Landung die kurze Karriere des kleinen Renners. Payen ließ sich nicht ermutigen und arbeitete an weiteren Ausführungen seines jetzt "Flèchair" genannten Konzepts, von Sport- und Rennflugzeugen bis hin zu Jägern.

Tests in deutscher Hand

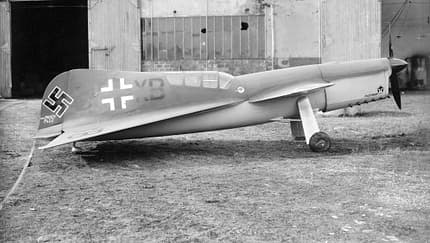

Nur ein Entwurf schaffte es in die Werkstatt: Die Pa 22 entstand im Jahr 1939 ursprünglich als schnelles Reiseflugzeug für bis zu drei Personen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs verhinderte jedoch eine Erprobung. Als die deutschen Besatzer schließlich die ungewöhnliche Maschine entdeckten, beschlagnahmten sie sie und lackierten sie in deutschen Farben. Das Reichsluftfahrtministerium befahl die Erprobung, die dann nach mehreren Verzögerungen im Herbst 1941 begann. Eine geplante Verlegung nach Rechlin konnte Payen mit Hilfe einiger Vorwände verhindern, dafür besiegelte ein alliierter Bombenangriff im April 1944 das Schicksal der Pa 22.

Die Pa 22 besaß eine wegweisende Anordnung der Tragflächen.

Payen Pa 22

Typ: Versuchsflugzeug

Erstflug: 18. Oktober 1941

Produktion: ein Exemplar

Verbleib: bei Bombenangriff zerstört

Besatzung: 1

Antrieb: ein Regnier R 6 mit 132 kW Leistung

Länge: 7,48 m

Spannweite: 4,8 m

Höhe: 2,35 m

Leermasse: 560 kg

Startmasse: 955 kg

Höchstgeschwindigkeit: 360 km/h

Die Pa 49 war nur fünf Meter lang.

Delta-Jet nach dem Krieg

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blieb Nicolas Roland Payen dem Deltaflügel treu und entwarf einen der kleinsten Jets überhaupt – gerade einmal fünf Meter lang. Die als schwanzloses Delta konzipierte Pa 49 besaß keine separaten Höhenleitwerke, und das Cockpit im Bug ging nach hinten fließend in die Seitenflosse über. In den Flügelwurzeln sorgten kleine Einläufe für die Luftzufuhr des Mini-Strahlantriebs Turbomeca Palas. Das Drei-Punkt-Fahrwerk ließ sich jedoch nicht einfahren. Nach dem Jungfernflug am 22. Januar 1954 begann ab April desselben Jahres die Erprobung vom französischen Flugversuchszentrum in Brétigny. Hier lieferten die rund 300 Flügel viele Erkenntnisse über die Eigenschaften des Deltaflügels. Nach dem Ende der Versuche 1958 stiftete Payen die Maschine dem Musée de l’Air in Le Bourget. Er entwarf noch weitere Muster, von denen nur die Arbalète in den 60er Jahren gebaut wurde, aber nicht in Serie ging. Payen verstarb im Dezember 2004 im Alter von 90 Jahren.

Payen Pa 49

Typ: Versuchsflugzeug

Erstflug: 22. Januar 1954

Produktion: ein Exemplar

Verbleib: Musée de l’Air, Le Bourget

Besatzung: 1

Antrieb: ein Turbomeca Pallas mit 1,47 kN Schub

Länge: 5,1 m

Spannweite: 5,16 m

Höhe: 2,5 m

Leermasse: 457 kg

Startmasse: 650 kg

Höchstgeschwindigkeit: 500 km/h

Reichweite: 450 km

Der Beitrag stammt aus dem Buch "Die skurrilsten Flugzeuge der Welt", erschienen im Motorbuch Verlag.

Das Buch zum Thema

Vom fliegenden Pfannkuchen bis zum Atomreaktor in der Luft: Die Geschichte der Luftfahrt ist voller Erfolge und Rekorde, aber für jede Bestleistung steht mindestens ein gescheitertes oder wenigstens skurriles Projekt. Manche Entwürfe waren ihrer Zeit weit voraus, andere hatten von vornherein kaum eine. Dieser mit faszinierenden Bildern bestückte Band beschreibt die ungewöhnlichsten Flugzeuge der Luftfahrtgeschichte samt Hintergründen, technischen Daten und dem Verbleib erhaltener Maschinen. Ein Buch zum Schmökern mit gleichzeitig hohem Nutzwert.

Der Band ist erhältlich im Shop des Motorbuch Verlags.