Er war der Stolz und die Hoffnung der Flugzeugbauer der noch jungen DDR: der erfolgreiche Erstflug des ersten deutschen Passagierjets Baade 152 am 4. Dezember 1958. Aber nur 26 Monate später wurde der neue Industriezweig namens Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) Flugzeugbau wieder aufgelöst. Eine bis heute strapazierte Begründung lautet, dass das schnelle Ende im April 1961 weder in den Gegebenheiten der DDR noch in "finsteren" Absichten der UdSSR zu suchen sei, sondern in der US-amerikanischen Übermacht in Gestalt von Boeing 707 und Douglas DC-8. Dieser verkürzten Perspektive muss widersprochen werden. Vielmehr ist zu untersuchen, welche Voraussetzungen die DDR für den Industriezweig Flugzeugbau mitbrachte und welche Rolle die UdSSR spielte.

Das Erbe des Zweiten Weltkriegs

Die deutsche Luftfahrtindustrie befand sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf einem sehr hohen Niveau, vor allem im Bereich Aerodynamik und bei der Entwicklung der ersten Strahltriebwerke. Nach der Aufteilung in vier Besatzungszonen war der Sowjetunion ein überproportionaler Anteil von mehr als 50 Prozent der deutschen Zellen- und Motor-Fertigungskapazitäten zugefallen.

Auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 hatten die Siegermächte die Zerschlagung des deutschen Flugzeugbaus beschlossen. Stalin forderte Reparationsleistungen aus der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) in Höhe von zehn Milliarden Dollar. Bis zum Mai 1947 wurden in der SBZ 3472 Betriebe liquidiert, darunter 311 Flugzeugwerke und Zulieferer. Dieser Entwicklung stand entgegen, dass das sowjetische Volkskommissariat für Luftfahrtindustrie Mitte 1945 zur Verhinderung der Abwanderung von hochqualifiziertem deutschen "Humankapital" vorschlug, "… auf dem Territorium der UdSSR oder der sowjetischen Besatzungszone eine spezielle Organisationsform zu haben…, in der die deutschen Wissenschaftler Forschungsaufgaben nach unseren Vorgaben bearbeiten können …"

Die Sonderkonstruktionsbüros

Während also einerseits ganze Rüstungsbereiche in der SBZ demontiert wurden, richtete die UdSSR Ende 1945 in ihrer Zone Sonderkonstruktionsbüros ein. Zu besonderer Bedeutung gelangten das OKB-1 in Dessau mit der Gruppe 1 (Flugzeuge) um Brunolf Baade und Karl Freytag und der Gruppe 2 (Dr. Scheibe) sowie das OKB-2 (Dr. Prestel) in Staßfurt.

Die Gruppe 1 sollte auf der Basis des weltweit ersten Strahlbombers mit Pfeilflügeln, der Ju 287 V-2, die sechsstrahligen Bomber EF 131 und EF 132 (EF für "Entwicklungsflugzeuge") bauen und den zweistrahligen Frontbomber 150 neu entwerfen. Die Gruppe 2 beschäftigte sich mit Junkers-Triebwerken, während das OKB-2 Aggregate von BMW weiterentwickelte. Vor allem Mitglieder des OKB-1 spielten beim späteren Aufbau der DDR-Luftfahrtindustrie eine maßgebliche Rolle.

Nacht-und-Nebel-Deportation

Doch bald geriet die UdSSR in ein Dilemma. Die Wiedereinrichtung ausgewählter Rüstungswerke und der Betrieb von Sonderkonstruktionsbüros in der SBZ unterlief den Jalta-Vertrag, der das Flugzeugbauverbot in Deutschland festschrieb. Am 22. Oktober 1946 reagierte die UdSSR auf ihre Weise und deportierte in einer Nacht- und Nebelaktion Tausende deutscher Spezialisten und deren Familien nebst der notwendigen Ausrüstung in die Sowjetunion.

"Sonderaufgabe" für deutsche Experten

Ende 1953 war das Wissen der Zwangsdeportierten abgeschöpft, und die meisten deutschen Spezialisten durften die Heimreise antreten. Zurück blieb eine kleine Gruppe, der am 18. November 1953 eröffnet wurde, dass sie noch eine "Sonderaufgabe" zu erfüllen hätten: die Konstruktion eines Passagierjets auf der Basis des 1953 eingestellten Bomberprojektes 150 einschließlich der Triebwerke für eine in der DDR aufzubauende Luftfahrtindustrie. Die technische Gesamtleitung wurde Brunolf Baade übertragen. Auch alle ehemaligen OKB- und Abteilungsleiter mussten weiter in der UdSSR verbleiben. Die "Sonderaufgabe" erhielt bald darauf die Bezeichnungen "Flugzeug 15.2." und "Triebwerk 014", die später als Baade 152 und Pirna 014 geläufig wurden. Als Fertigstellungstermin wurde der 1. April 1954 bestimmt. Im Juli 1954 durften auch die letzten deutschen Flugzeugbauer die UdSSR in Richtung DDR verlassen.

100 Baade 152?

Eine für die weitere Entwicklung wesentliche, aber bisher nicht restlos aufgehellte Frage ist, welche Verbindlichkeit eine zwischen den Regierungen der DDR und der UdSSR angeblich ausgehandelte Vereinbarung über die Abnahme von 100 Baade 152 besaß. Einziger Beleg ist der Hinweis, wonach nach der Liquidation des ersten Luftfahrtprogramms eine Gruppe von Experten im Materialamt Pirna-Sonnenstein "auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der UdSSR und der DDR" tätig wurde.

Probleme, Fehler, Fallstricke

Die UdSSR sorgte bald für ungeahnte Schwierigkeiten. Die von der Baade-Gruppe im Jahr 1954 gefertigten 2.000 Konstruktionsunterlagen und die sowjetischen Prüfberichte trafen trotz mehrmaliger Aufforderung erst 1957 in der DDR ein, und das noch nicht einmal vollständig! Baades Team war somit gezwungen, beide Projekte ein zweites Mal zu Papier zu bringen. Damit geriet das Vorhaben von vornherein in einen nicht mehr aufholbaren technischen Verzug.

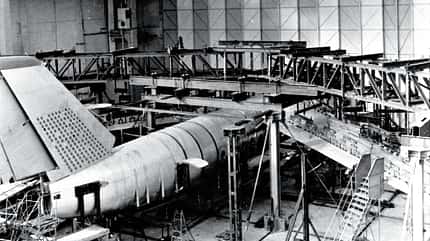

Bei der Standortfrage für die neue Luftfahrtindustrie spielte ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis eine ausschlaggebende Rolle. Bevorzugt wurde das Gebiet um Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz), Leipzig und Dresden. Einzig die Werke in Leipzig-Schkeuditz (ehemals Siebel-Werke) und das Industriewerk Ludwigsfelde für die geplante Serienproduktion der Triebwerke (ehemals Daimler-Benz-Motorenwerk Genshagen) konnten auf Erfahrungen im Flugzeugbau zurückgreifen. Alle anderen Volkseigenen Betriebe (VEB) wurden im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Boden gestampft. Der Aufbau des für die Endmontage der 152 wichtigen neuen Werkes 801 – später Flugzeugwerk Dresden (FWD) – in Dresden-Klotzsche war gegen Ende 1958 im Wesentlichen abgeschlossen.

Untragbar für den Staatshaushalt

Die außerordentlich hohe Belastung des Staatshaushaltes durch das Projekt führte sofort zu Engpässen in anderen Teilen der Volkswirtschaft. Viel zu spät warf das zu diesem Zeitpunkt noch für die Flugzeugindustrie zuständige Amt für Technik (AfT) 1957 folgende Fragen auf: Welche Kapazität in der DDR-Luftfahrtindustrie ist angesichts der Marktlage sinnvoll? Ist diese Kapazität im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Republik und der geplanten Entwicklung tragbar, ohne den geplanten Anstieg des Lebensstandards und des Aufbaus des Sozialismus zu gefährden oder zu verzögern?

Solange nur das AfT zuständig war, blieben solche Fragen rhetorischer Natur und wurden nicht Gegenstand einer gründlichen Analyse. Das änderte sich schlagartig, als 1958 die Staatliche Plankommission (SPK) die Verantwortung übernahm. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Investitionen in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Mark ungeprüft in die Luftfahrt geflossen. Für den Zeitraum 1958 bis 1962 strich die SPK sofort alle Ausgaben auf 250 Millionen Mark zusammen. Erst jetzt fiel auf, dass nie eine Marktanalyse stattgefunden hatte, was nach Meinung der Dresdner Flugzeugbauer unter anderem an überzogenen Geheimhaltungsvorschriften lag.

Fachkräftemangel und schlechte Organisation

Viele der bis 1945 in der mitteldeutschen Luftfahrtindustrie tätigen Arbeitskräfte standen dem Großprojekt "DDR-Luftfahrtindustrie" nicht mehr zur Verfügung. Ende 1955 besetzten nur 1.296 Fachkräfte aus dem ehemaligen Flugzeugbau eine der 5.000 Kaderpositionen. Die meisten erfahrenen Kräfte hatten sich längst beruflich umorientiert. Das einst hochinnovative Fachwissen der deutschen Spezialisten galt zudem bereits 1948 in der Sowjetunion nicht nur als abgeschöpft, die Spezialisten waren auch bewusst von neuen Erkenntnissen abgeschirmt worden. Der Wissensrückstand der Rückkehrer betrug 1955 etwa zehn Jahre.

Zudem erscheint die Organisation des Aufbaus der DDR-Luftfahrt und des Baus des ersten Passagierjets in der Rückschau extrem mangelhaft. Es gab nicht einmal ein Pflichtenheft, in dem alle Entwicklungsschritte, die erforderliche materielle und personelle Basis, die Investitionsplanung und der zeitliche Rahmen fixiert waren.

Schwächen im Konzept

Von Anfang an litt das Projekt 152 unter starken konzeptionellen Schwächen. Das Ausgangsmuster, der Bomber 150, war eigentlich als Basis für ein Passagierflugzeug ungeeignet. Schon allein die Konfiguration als Schulterdecker ließ eine günstige Kabinengestaltung nicht zu. Mit Änderung des Tandemfahrwerks – mit Stützrädern an den Tragflächenenden hatte die Spurweite 23,6 Meter betragen – mussten hoch beanspruchbare Kombigondeln zur Aufnahme der Triebwerke und des Hauptfahrwerkes neu konstruiert werden. Die aus Sicherheitsgründen notwendige Auslegung mit vier Triebwerken erhöhte die Abflugmasse.

Der Nutzlastanteil (Anteil Nutzmasse an der Abflugmasse) der 152 II von 14 Prozent war vergleichsweise schlecht. Schon die französische Caravelle erreichte knapp 21 Prozent. Einige Leistungsdaten der 152 II wurden nicht gemäß den Richtlinien der ICAO ausgewiesen. Das betraf unter anderem die Reichweite. Die Kraftstoffanlage war mangelhaft. Die acht einzeln aufgehängten Gummibehälter lieferten bei Schräglagen und Beschleunigungen nur ungleichmäßig Treibstoff. Dies war möglicherweise mit ursächlich für den Absturz der V1 am 4. März 1959.

Das Hydrauliksystem war zunächst unzureichend. Bei einem Arbeitsdruck von 105 bar dauerte es bis zu mehreren Minuten, um das Fahrwerk einzufahren. Erst nach einer Umkonstruktion funktionierte es einwandfrei. Entsprechend dem internationalen Standard musste die Klimaanlage von explosivem Kohlensäure-Alkoholgemisch auf unbrennbare Fluorkohlenwasserstoffe umgerüstet werden. Letztlich standen für die Flugerprobung nur zwei Flugzeuge zur Verfügung. Bis 1960 wurden nur vier Erprobungsflüge mit insgesamt 133 Minuten absolviert.

Die Evolution der Baade 152

Die Baade 152 durchlief drei Entwicklungsstufen: Neuentwurf 152 vom 1. März 1956 mit folgenden Änderungen: Vergrößerung der Flügelfläche um 20 Prozent, Vergrößerung des Rumpfdurchmessers auf 3,30 Meter, Pfeilung 35 Grad, Austausch des T-Leitwerks gegen ein Normalleitwerk, Kabinenauslegung für 40 Passagiere.

Projekt 152 (Variante I) vom 15. März 1957: Sowjetische Triebwerke RD-9B, noch mit Tandemfahrwerk und Stützrädern; 60 Passagiere. Erstfl ug der V1 am 4. Dezember 1958, Totalverlust am 4. März 1959. Die V2 diente der Bodenerprobung.

Projekt 152 (Variante II) vom 31. Januar 1958: Triebwerke Pirna 014 A-0Ab. Vorserie 008 hatte einen 1,20 Meter längeren Rumpf (erste für die DLH/Interflug der DDR vorgesehene 152). Kombigondel für Triebwerke und Hauptfahrwerk; 72 Passagiere. Bugspitze ohne Navigator; Wirbelkörper als zusätzliche Kraftstoffbehälter an den Flügelenden. Erstflug der V4 am 26. August 1960. Die V5 diente der Bodenerprobung.

Nicht wettbewerbsfähig

Anfangs wähnte sich die DDR wegen der sicher geglaubten Abnahme von 100 Exemplaren der 152 durch die sowjetische Seite in einer komfortablen Ausgangssituation. Dies änderte sich abrupt mit den Regierungsverhandlungen im Juni 1959 in Moskau, wo die Kreml-Führung plötzlich erklärte, aufgrund genügend eigener Industriekapazitäten keine Flugzeuge aus der DDR beziehen zu wollen.

Erst am 4. März 1959, dem Tag des Absturzes der V1, hatte der DDR- Außenhandelsbetrieb Technocommerz eine Marktanalyse vorgelegt und ein Absatzpotenzial für zunächst 110 Flugzeuge prognostiziert: 68 im sozialistischen Wirtschaftsgebiet, 17 in Asien, 15 in Südamerika und zehn für das Inland, die die Interflug und NVA erhalten sollten. Diese ohnehin schon schmale Absatzprognose war angesichts der Konkurrenz durch westliche Muster und selbst der sowjetischen Tu-104 sehr optimistisch. Technisch und wirtschaftlich war die 152 nicht wettbewerbsfähig. Bei einem Herstellungspreis von 23 Millionen Mark hätte ein angestrebter Verkaufserlös von sieben Millionen Valutamark gerade einmal eine Devisenrentabilität von 0,3 zur Folge gehabt. Das wirtschaftliche Fiasko war programmiert.

Die DDR zieht die Reißleine

Als die DDR-Regierung im März 1961 das Ende der eigenen Luftfahrtindustrie verkündete, glich dies schon dem sprichwörtlichen Ziehen der Reißleine. Das ehrgeizige Projekt war bereits im Entstehen zum Scheitern verurteilt gewesen. Mangelnde technologische Kapazität, wenig Personal mit historisch gewachsener Flugzeugbaukompetenz und zu geringe Wirtschaftskraft, um das Steuer noch in Richtung einer modern ausgerichteten Luftfahrtindustrie herum zu reißen, waren wichtige Ursachen dafür. Und nicht zuletzt verhinderte auch das politische Diktat der Sowjetunion den Aufbau dieses Hochtechnologiebereichs.

Für die DDR blieben noch für einige Jahre die Lizenzfertigung der Iljuschin IL-14 und der Segelflugzeugbau. Als auch damit Schluss war, musste sie sich mit Wartungs- und Instandsetzungsleistungen an Luftfahrzeugen und Triebwerken der verbündeten Länder begnügen.