Gestützt auf die zufriedenstellenden Leistungen und auf die Erfahrungen mit dem Transatlantik-Postflugzeug BV 139 erhielt die Firma Blohm & Voß einige Zeit vor Ausbruch des Krieges von der Deutschen Lufthansa den Auftrag zur Entwicklung eines Flugbootes für Personenbeförderung.

Dem damaligen Stand der Technik entsprechend und unter Abschätzung der voraussichtlichen Entwicklungszeit wurden genügend vorausgreifende Leistungen verlangt.

Überschlagsberechnungen und Projektstudien zeigten, daß mit vier Triebwerken der seinerzeit zur Verfügung stehenden größten Leistungsklasse keine Zelle geschaffen werden konnte, die als Grundmuster für eine möglichst langjährige Entwicklungsreihe hätte dienen können. Aus diesem Grunde wurde ein sechsmotoriges Flugboot angeboten und vom Auftraggeber angenommen.

In Übereinstimmung mit den wartungsmäßig guten Erfahrungen mit luftgekühlten Triebwerken fiel die engere Wahl auf das Motormuster BMW 323. Während die Reiseleistung dieses Motors für die Erfüllung der gestellten Aufgabe ausreichend war, rechneten wir in bezug auf seine Startleistung im Zuge der Entwicklung und Erprobung mit einer entsprechenden Verbesserung. Diese Spekulation erwies sich als richtig. Wir wurden nicht enttäuscht und konnten bereits bei den ersten Versuchsflugzeugen ein Gewicht starten, mit dem die Reichweite von etwa 7000 km verwirklicht werden konnte. Dabei konnten wir auch gewisse Eigenschaftswünsche in Bezug auf Flug- und Steuerfähigkeit heim Motorausfall unmittelbar nach dem Start noch gut befriedigen. Nach Festlegung der Größenabmessungen des Baumusters lief ein umfangreiches Versuchsprogramm in einer Schleppversuchsanstalt.

In erster Linie galt es, in wassertechnischer Hinsicht die Breite des Bootes auf räumlich zweckmüßige Innenmaße abzustimmen. Die Dinge liegen ja so, daß diese Innenabmessungen unter der selbstverständlichen Voraussetzung möglichst ökonomischer Raumausnutzung nur in großen Maßsprüngen variiert werden können. Man kann nur ganzzahlige Sitz- und Gangbreiten verwerten und kann für den Fall des Einbaus von Schlafkabinen die Betten nur quer- oder längsgerichtet einbauen. Die Versuche im Wasserkanal erstreckten sich also in erster Linie auf die Bootsbodenbreite im Rahmen dieser Notwendigkeiten. Von ebenso großer Bedeutung war die Formgebung des Bootsbodens im Querschnitt, weil von ihr die Lenkung des seitlichen Spritzwassers wesentlich abhängt.

Formgebung des Rumpfes

Es galt, sowohl die Luftschrauben als auch die ausgefahrenen Landeklappen frei von massiertem Spritzwasser zu halten. Bei der allgemeinen Formgebung des Unterwasserschiffes konnte in den wesentlichsten Punkten auf die erschöpfenden Untersuchungsergebnisse der DVL mit der Familie des "Einheitsschwimmers" zurückgegriffen werden.

Nach Klärung dieser grundlegenden hydrodynamischen Fragen wurden die Versuche ausgedehnt auf das Zusammenwirken des Bootskörpers mit der Zelle. Dazu wurde ein massenähnliches Modell gehaut und eine den richtigen Auftrieb erzeugende Tragfläche sowie ein verstellbares Leitwerk angesetzt. Mit diesem Modell konnte unter anderem im freien Anflug der Landevorgang beobachtet und das Kursverhalten im Auslauf untersucht werden. Den Abschluß der Wasserkanalversuche bildeten Untersuchungen über das Tauch-Stampfverhalten (porpoising) als Funktion von Laufwinkel und Belastung. Die dabei gemachten Feststellungen waren für den praktischen Verwendungsbereich, vor allem im Hinblick auf die Belademöglichkeiten und Grenzen, voll besonderem Nutzen.

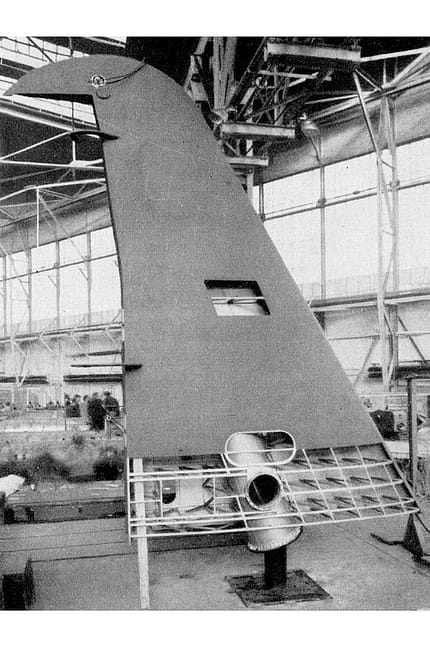

Nicht minder umfangreich waren die aerodynamischen Versuche mit einem großen Windkanalmodell, das mit laufenden Luftschrauben vermessen wurde. Wir erhielten einen erschöpfenden Einblick in die vielfältigen Auswirkungen der über einen großen Teil der Spannweite verteilten Luftschrauben. Dabei war unter anderem von besonderem Interesse der Einfluß auf die Auftriebszahl beim Start und auf die Stabilitätsverhältnisse. Versuche mit einer "Bodenplatte" klärten die Start- und Landezustände im Hinblick auf gewisse Forderungen an die Leitwerkwirksamkeit. Schließlich wurde dem Gierverhalten bei kleinen Schiebewinkeln besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Verhalten bei größeren Schiebewinkeln wiederum interessierte für die mit dem Ausfall von mehreren Triebwerken zusammenhängenden Fragen der Seitenleitwerkwirkung. Alle diese und viele anderen Versuche führten zu wertvollen Erkenntnissen und fanden ihre Anwendung bei der endgültigen Gestaltung von Leitwerksflächen und Rudern. Die dafür angesetzten Mittel haben sich mehr als bezahlt gemacht, und zwar dadurch, daß uns jedweder Umbau am fertigen Flugzeug erspart blieb, ein Umstand, der beim Bau so großer Objekte ganz besonders wichtig ist.

Bei der eigentlichen Konstruktion des Flugbootes traten, bedingt durch die Größenverhältnisse, verschiedentlich besondere Probleme auf, die zu einer Fülle neuartiger Lösungen geführt haben. Im folgenden sollen einige besonders charakteristische Baumerkmale kurz behandelt werden.

Flügelbauweise

Es lag für uns kein Grund vor, bei den ausgezeichneten Erfahrungen, die wir mit unserer "Rohrholmbauweise" gemacht haben, von dem beschrittenen Weg abzuweichen. Selbstverständlich erforderte der Sprung von einem 16-t- auf ein 50-t-Flugzeug sowohl konstruktiv als auch fertigungstechnisch vielfach neue Konzeptionen. Wir sind mit den aufgetretenen Schwierigkeiten aber nicht nur fertig geworden, sondern haben die Erkenntnis geschöpft, daß diese Bauweise mit zunehmender Vergrößerung der Abmessungen sogar noch vorteilhafter wird. Sie setzt uns in die Lage, flügelseitig mit Flugzeugen von einigen hundert Tonnen fertig zu werden, und zwar mit einem außerordentlich günstigen Aufwand an konstruktiver und fertigungstechnischer Arbeit.

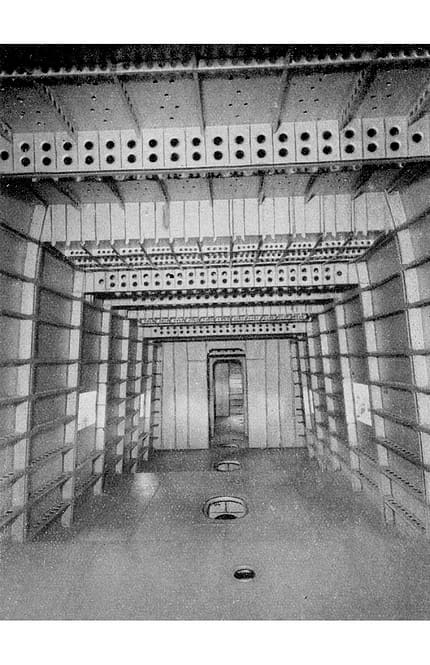

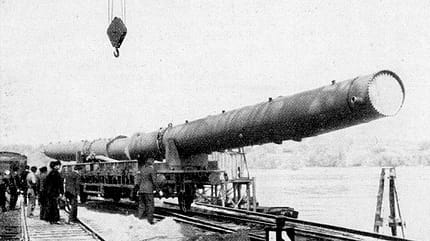

Wiederum wurde der gesamte Innenflügelholm aus Stahlschalenstücken elektrisch zusammengeschweißt, Bei, den großen Abmessungen – der Holmdurchmesser beträgt rund einen Meter – lag es nahe, die Wandstärke nicht nur entlang der Spannweite, sondern auch am Umfang des Kreisquerschnitts zu variieren, um dadurch die Materialausnutzung zu steigern. Unter Einbeziehung des gesamten Innenraums des Holms als Betriebsstofflager ergab sich ein sehr günstiger Gewichtsaufwand für die zusammengefaßten Gruppen von Flügelholm- und Behältersystem.

Die Außenflügelholme sind, da dort kein Betriebsstoff gelagert ist, aus Durallblech genietet. Auch dort sind die Wandstärken variiert; die Seitenwandschalen sind dünner ausgeführt. Dabei erwies sich das Entfernen der Nietverbindung aus den höchstbeanspruchten Fasern als vorteilhaft. Die Flügelrippen sind nur in großen Abständen angeordnet. In den dazwischenliegenden Feldern wird die Haut durch Profilleisten formsteif gemacht, und die Hautkräfte werden durch einheitliche Brücken an die Knotenpunkte der Rippen getragen. Diese Bauweise ergibt nur eine geringe Zahl verschiedenartiger Bauglieder, die immer wiederkehren und so auch bei geringen Stückzahlen den Charakter einer Serienfertigung vermitteln, Die großen freien Flügelinnenräume erleichtern das Begehen des Flügels beim Bau und später bei Reparaturen.

Der Raum vor dem Holm wird als Kriechgang zu den Motoren verwendet. Die Rumpfverbindung geschieht über zwei auf dem Hohn aufgeschweißte Stahlblechkragen, die fest mit den Hautspanten und der Rumpfhaut vernietet sind. Die Trennung von Innen- und Außenflügel erfolgt durch einen großen geschweißten Flansch, dessen Schrauben in paßfreien Flanschbohrungen sitzen.

Die über die ganze Spannweite rechteckige Form des Innenflügels brachte eine außerordentliche Verkürzung der Konstruktionszeit und wirkte sich entsprechend aus auf den Vorrichtungs- und Fertigungsaufwand. Es war bei der betonten Flügelentlastung durch die Vielzahl an Triebwerken und durch die entlang der Spannweite verteilten Brennstoffmassen nicht einmal nötig, besondere ins Gewicht fallende Opfer an Baugewicht zu bringen. Dieser nicht hoch genug zu veranschlagende Vorteil des Rechteckflügels verdient bei sehr großen Flugzeugen in Anbetracht der geringen Stückzahlen solcher Objekte ganz besondere Beachtung. Er wirkt sich sogleich auch aus auf andere mit dem Flügel zusammenhängende Bauteile, so z. B. auf die Landeklappen, die durch die geringe Zahl verschiedenartiger Bauteile selbst wiederum sehr billig werden. Wir haben Fowlerklappen verwandt, die zusammen mit ihren Laufschienen auf Rollen ausgeschoben und durch Lenker um die Schienenlager gedreht werden.

Stützschwimmer

Die Unterbringung des zur Erhaltung der seitlichen Schwimmstabilität erforderlichen Stützschwimmervolumens ist immer ein schwieriges Problem heim Bau von Flugbooten. Die Problematik ist sogar so groß, daß sich die einfachste Lösung in Form von festen, also nicht einziehbaren Stützschwimmern bis heute erhalten hat. Wir haben einen ganz neuartigen Weg beschritten und das notwendige Volumen in zwei Anteile aufgespalten. Es sind also auf jeder Seite zwei Stützschwimmer vorhanden, die ausgefahren im Wasser nebeneinander liegen und mehr oder weniger als ein einheitliches Schwimmgebilde wirken. Beim Einfahren drehen sie um ein zusammengefaßtes Auflager auseinander und verschwinden im Flügel. Auf diese Weise konnte ein ausreichend großes Volumen im Flügelinnern verstaut werden. Da es sich als nicht notwendig erwies, die Schwimmer so zu formen, daß sie ausgefahren sich fest und formschlüssig zusammenfalten, konnten sie die Kontur der Flügelunterseite behalten. Dadurch werden sonst notwendige Formdeckel am Flügel ganz entbehrlich.

Steuerungsanlage

Wie soll man die mit zunehmender Größe der Flugzeuge und dazu noch gesteigerten Fluggeschwindigkeiten auftretenden Ruderkräfte beherrschen und auf ein dem Flugzeugführer angenehm erscheinendes Kraftmaß herabsetzen? Das ist eine Frage, mit der sich alle auf dem Gebiet der Großflugzeuge arbeitenden Konstrukteure befassen. Gewiß ist es der bequemste, besonders im feindlichen Ausland beschrittene Weg, auf zusätzliche (den Piloten unterstützende Energiequellen zurückzugreifen und die nicht mehr beherrschbaren Ruderkräfte durch hydraulische oder elektrische Getriebe zu meistern, Dieser Weg ist zugleich aber auch der roheste. Abgesehen von dem reinen Fertigungsaufwand birgt er ja eine gefährliche Abhängigkeit von der Betriebssicherheit solcher zusätzlichen Anlagen in sich.

Wir haben einen ganz anderen Weg beschritten und das Übel an der Quelle, das heißt am Ruder selbst, bekämpft. Bei dem flächenmüßig größten Ruder, dem Querruder, haben wir einfach vorn Gesamtruder einen gewissen, kraftmäßig noch erträglichen Anteil abgespalten und dem Piloten zur direkten Betätigung angeboten. Den übriggebliebenen, getrennt gebauten Ruderanteil, der je nach den Verhältnissen größer oder kleiner sein kann als das sogenannte "Handruder", haben wir nur noch über ein Hinterkantenruder, ein sogenanntes Flettnerruder, beeinflußt. Dieses "Nebenruder" läuft entsprechend der gewählten Steuerungskinematik dem Hauptruder mehr oder weniger vollständig nach; es liefert aber keinen maßgeblichen Anteil an Ruderkräften.

Mit diesem Kunstgriff haben wir, vom Piloten aus gesehen, die ihm geläufigen Eigenschaften kleiner Flugzeuge auf die großen übertragen, und zwar nicht nur in bezug auf die absolute Kraftgröße, sondern auch auf die Art des Kraftanstiegs.

Selbstverständlich war notwendig, kinematisch das Flettnerruder so anzutreiben, daß das Nachlaufruder eine steife Selbsteinstellungscharakteristik aufweist. Das ist in vollem Ausmaß gelungen. Das Nebenruder folgt der Schaltgeschwindigkeit des Piloten ohne Verzögerung und bleibt schwingungsfrei in jeder Lage stehen. Beim Höhen- und Seitenruder gingen wir noch einen Schritt weiter und haben überhaupt nur noch das kleine Flettnerruder angetrieben und auf "natürliche" Steuerkräfte ganz verzichtet. Sie wurden ersetzt durch ein willkürliches Federkraftdiagramrn, dem wir seine bestimmte vom Reibungspiegel der ganzen Anlage abhängige Charakteristik in der Mittellage gaben. Auch dabei war die schon erwähnte Selbsteinstellungscharakteristik des Ruders die wichtigste Voraussetzung. Da das Flettnerruder bei großen Ruderwinkeln unökonomisch wird, und da große Winkel nur bei Start und Landung, also bei kleinen Ruderkräften vorkommen, ist die Steuerung so ausgelegt worden, daß bei genügender Diskrepanz zwischen angesteuertem und erreichtem Ruderausschlag das ganze Ruder mitgenommen wird.

Schließlich verdient eine weitere Eigenart der Höhenruderanlage bezüglich der Aufschaltung der Automatik besondere Erwähnung. Wir gingen von der Erwägung aus, daß es grundsätzlich falsch ist, der Steuerungsautomatik in Ablösung des Flugzeugführers das ganze zur Erreichung jeder beliebigen Fluglage ausreichende Höhenruder zu übereignen. Wir sehen in dieser allgemeinen Gepflogenheit sogar eine direkte Gefahr. Die Automatik hat ja nur die Aufgabe, einen ihr übergebenen Flugzustand zu erhalten. Dazu genügt aber ein Bruchteil des ganzen Ruders. Wir haben also folgerichtig vom Höhenruder ein kleineres Stück abgespalten und für die Einschaltung der Automatik bereitgehalten. Um diesen Ruderteil für Start und Landung nicht zu verlieren, kann der Flugzeugführer durch einen Wahlschalter diesen über das normale Rudergetriebe der Automatik über einen Kontaktabgriff seinem Hauptruder gleichschalten.

Fliegerisch wirkt sich diese Anlage also folgendermaßen aus:

Bei Start und Landung steht die ganze Höhenruderwirkung zur Verfügung. Im Flug schaltet der Pilot bei verringertem Wirkungsbedarf das Nebenruder ab und gelangt dadurch in den Genuß einer feinfühligeren Steuerung mit etwas größeren Winkelausschlägen. Wird die Automatik eingeschaltet, dann bleibt das Hauptruder trotzdem eingriffsbereit in der Hand des Piloten, so daß er zum Beispiel im Gefahrenfall gegen die Automatik ansteuern und sie übertrumpfen kann. Die für kleine und mittelgroße Flugzeuge entwickelten Bauglieder der Steuerungsautomatik, vor allem die Rudergetriebe, können bei der von uns geschaffenen Methode ohne neue Entwicklungsarbeit offensichtlich auch für Großflugzeuge übernommen werden. Mit dieser Anlage haben wir ausschließlich gute Erfahrungen gemacht.

Bediengestänge

Das vom Führerstand ausgehende Bediengestänge ist bei sehr großen Flugzeugen in Anbetracht der beachtlichen Weglängen und vielfach notwendigen Umlenkstellen ein weiteres Sorgenkind. Bei nicht sachgemäßen Konstruktionen geht durch die Deformation des Gestänges selbst und häufig in noch größerem Ausmaß durch die Nachgiebigkeit der Auflager an den Umlenkstellen viel am Bedienweg verloren. Das gilt sowohl für die Steuerzüge zu den Rudern als auch für die zu den Triebwerken und Behälterschaltstellen. Der natürliche Ausweg, durch Vergrößerung der Bedienwege und Verkleinerung der Kräfte die Lage zu verbessern, verbietet sich meistens ans Raumgründen. Wir haben auch hier einen neuen Weg beschritten und weder Drahtzüge noch Schubstangen angewandt, sondern Drehwellen. Durch Umsetzung des Bedienwegs in ein Torsionsgestänge mit allerdings mehreren Umdrehungen ließ sich die Gestängesteifigkeit auf ein Vielfaches erhöhen. Da an den mit Kegelrädern ausgebildeten Umlenkstellen die Nachgiebigkeit dieser Lagerpunkte überhaupt keinen Einfluß mehr auf die Steifigkeitsverluste haben, ergab sich ein außerordentlich übertragungskorrektes Gebilde. Wir haben Bauteile einheitlicher Größe entwickelt und fügen damit die vorhandenen Steuerzüge mit einem geringen Aufwand an Montagearbeiten betriebssicher zusammen. Die einzelnen Bauteile sind: Übersetzung an der Einleitstelle, Umlenkgetriebe, Lagerstellen und Rückübersetzung, wozu noch einheitliche Verbindungsglieder und Längenausgleichsstücke kommen. Die Hauptarbeit bei der Herstellung liegt bei der Fabrikation der Normteile, die geringste hei der Montage.

Triebwerksanlage & Leistungen

Die sechs Triebwerksanlagen sind alle untereinander austauschbar. Durch einen Kriechgang gelangt man hinter die Brandwand, die im Flug geöffnet werden kann und so jederzeit einen Zugang zum eigentlichen Motorraum ermöglicht.

Für die Wartung am Stand können Flügelnasenstücke aufgeklappt und von ihnen aus die seitlich abklappbaren Verkleidungsbleche betreten werden. Diese Art der vollständigen Begeh- und Bedienbarkeit ist für Seeflugzeuge von besonderem Wert.

Neuartig ist die Kühlluftführung. Die durch den Motorraum streichende Kühlluft tritt nicht, wie allgemein üblich, am ganzen Umfang der Motorumhüllung wieder ans, sondern gesammelt aus einem unter der Tragfläche liegenden und geregelten Auslaßkanal. Der im Holm lagernde Betriebsstoff ist in sechs Behältern unterteilt; jeder Motor saugt also aus seinem eigenen Behälterraum über kurze Zufuhrleitungen. Auch das Schmieröl ist sechsfach unterteilt im Holm untergebracht. Umpumpmöglichkeiten sind vorgesehen. Das ganze Leitungssystem ist, wie man sieht, sehr einfach und damit betriebssicher.

Durch den Beginn des Krieges fiel der ursprüngliche Verwendungszweck fort. Insgesamt können etwa 10 t Güter geladen werden, wobei unter anderem die Verladung bis zu sechs kompletten Triebwerkssätzen besondere Erwähnung verdient.

Die von der Deutschen Lufthansa seinerzeit geforderten Leistungen und Reichweiten wurden gut erfüllt, in einigen Punkten – zum Beispiel in der Reisegeschwindigkeit und der Flugfähigkeit mit drei abgestellten Triebwerken – sogar weit übertroffen. Die Flugleistungen sind wesentlich höher, als sie von unseren Gegnern geschätzt wurden, und wie sie in der feindlichen Presse angegeben werden.

Dr. Ing. Richard Vogt / 1944