Der Plan verrät den Realitätsverlust in den Führungskreisen des Dritten Reiches: Der Krieg war 1944 objektiv schon längst verloren, als immer noch Ideen für Objektschutzjäger gefordert wurden. Die Bachem Natter war eine der Antworten darauf. Heinkel hingegen startete die Entwicklung des Projektes P 1077, Deckname „Julia“. Nur wenige verlässliche Quellen gibt es zu diesem Geheimprojekt. Die wichtigsten sind eine Projektbeschreibung vom 16. November 1944, diverse auf den 15. Oktober desselben Jahres datierte Zeichnungen sowie Leistungs- und Typenblätter aus dem gleichen Zeitraum. Die Pläne zur Konstruktion sind verschollen.

Einfaches Flugzeug für die Massenfertigung

Die Projektbeschreibung umriss die Ziele der Entwicklung. Man benötigte ein simples Fluggerät, das nicht auf Flugplätze angewiesen war und in Massen eingesetzt werden sollte. Es sollte möglichst einfach zu fliegen sein, damit auch eiligst und somit schlecht ausgebildete Piloten die Maschine beherrschen konnten. Neben dem Horizontalstart war vorgesehen, den Kleinstjäger von mobilen Startrampen aus im Steilstart in die Luft zu bringen. Angesichts der herrschenden Materialengpässe und der Notwendigkeit, in kürzester Zeit große Stückzahlen fertigen zu können, musste das Flugzeug bis an die Grenze der Zweckmäßigkeit klein und problemlos zu bauen sein. Zudem sollte es dezentral in kleinsten Tischlereien und teilweise in Heimarbeit gefertigt werden können. Entsprechend der Vorgabe wurde die gesamte Zelle in Holzbauweise konstruiert.

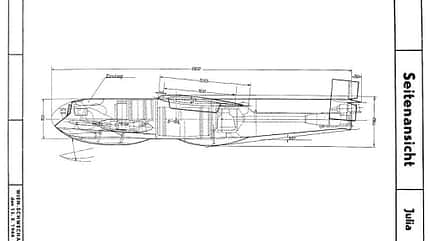

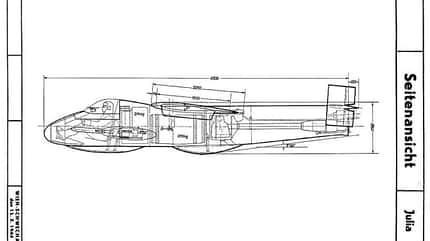

Holzrakete mit Stummelflügel

Die Heinkel-Ingenieure gaben „Julia“ kurze, tiefe Stummelflügel mit nur 4,60 Metern Spannweite mit. Anstelle eines Radfahrwerks sollte der Kleinstjäger hölzerne Gleitkufen erhalten. Die vordere Kufe sollte ausfahrbar sein, um den Anstellwinkel beim Startlauf zu erhöhen und damit mehr Auftrieb und eine kürzere Startstrecke zu erreichen. Die Leitwerke mit Endscheiben-Seitenleitwerk besaßen einen einfachen rechteckigen Grundriss. Dabei war das Höhenleitwerk auffallend klein. Als Antrieb war ein Walter-Raketentriebwerk HWK 109-509 mit Marschkammer vorgesehen, das bis zu 1.700 kp Schub liefern konnte. Vier Feststoffraketen mit jeweils 1.200 kp Schub sollten beim Start für eine extreme Beschleunigung sorgen.

Romeo und Julia

Als noch einfacher zu realisierende Alternative zur „Julia“ schlug das Entwicklungsteam noch eine Version mit einem auf dem Rumpf aufgebauten Pulsostrahlrohr vor, ähnlich wie bei der V 1. Doch gibt es keine Belege, dass diese als „Romeo“ bezeichnete Variante über das Zeichenbrettstadium hinaus weiter vorangetrieben wurde.

In einer Minute auf über 10000 Meter

Senkrecht, so errechneten die Ingenieure, sollte die „Julia“ in nur 31 Sekunden auf 5.000 Meter Höhe steigen. In 52 Sekunden würde sie 10.000 Meter erreichen, auf 15.000 Meter käme sie in 72 Sekunden. Bei einem Steigwinkel unter 45 ergäben sich Werte von 44, 74 und 102 Sekunden. Das „Julia“-Leistungsblatt vom 14. November 1944 nennt eine Höchstgeschwindigkeit von 900 km/h. Die maximale Flugzeit unter Raketenantrieb sollte demnach fünf Minuten, die maximale Reichweite nach einem senkrechten Steigflug auf 10.000 Meter rund 65 Kilometer betragen.

Bäuchlings im Cockpit

Zwei Cockpitversionen waren vorgesehen. In der einen sollte der Pilot bäuchlings liegen, in der anderen eine konventionelle Sitzposition einnehmen. Das Entwicklungsteam stufte die liegende Position vor allem bei großen Steigwinkeln als komfortabler ein. Auch sei ein Notausstieg nach unten sehr viel leichter zu realisieren. Der Ausstieg eines sitzenden Piloten wäre ohne Schleudersitz schwierig geworden. Zudem konnte die Panzerung für den liegenden Piloten bei gleichem Schutz kleiner und damit leichter ausgelegt werden.

Knapper Munitionsvorrat

Die Bewaffnung sollte zunächst aus zwei 30-mm-Maschinenkanonen MK 108 bestehen. Der Munitionsvorrat wurde mit jeweils 40 Schuss angegeben. Pro Einsatzflug sollten zwei bis drei Angriffe auf die feindlichen Bomber geflogen werden. Dafür erscheint der Munitionsvorrat sehr eng bemessen. Anstelle der Kanonen hätten nach den Planungen auch ungelenkte Luft-Luft-Raketen montiert werden können.

Die Entwicklung der „Julia“ wurde trotz der aussichtslosen Kriegssituation offenbar unter großem Druck vorangetrieben. Schon im November 1944 wurde ein Modell der „Julia“ im Maßstab 1:8 bei der DVL, ab dem 5. Dezember auch bei der AVA Windkanaltests unterzogen. Eine 1:1-Attrappe war ebenfalls bereits gebaut, jedoch bei einem Luftangriff auf Wien im Dezember zerstört worden. Bei der Linzer Firma Schaffer entstand noch ein weiteres Modell in Originalgröße, das die LFA ab Anfang Januar in Braunschweig im Windkanal testete. Auch sollen in St. Pölten noch Steilstarts mit Modellen im Maßstab 1:8 getestet worden sein.

Ob ein Prototyp erprobt wurde, ist bis heute unklar

Als gesichert kann gelten, dass Schaffer wohl im Januar/Februar 1945 drei Exemplare der „Julia“ fertigstellen konnte. Sie sollten, so schreibt es der Rostocker Luftfahrthistoriker Dr. Volker Koos in einem Band über die Heinkel Flugzeugwerke 1933 bis 1945, ab dem 20. Februar 1945 bei der Erprobungsstelle Karlshagen mit verschiedenen Raketenanordnungen getestet werden. Dabei stützt sich Koos ausschließlich auf belegbare Fakten. Allerdings betont er auch, dass es bis heute unklar ist, ob überhaupt jemals ein Testflug einer „Julia“ stattgefunden hat.

Ein Betrieb im niederösterreichischen Krems, die Firma Geppert, hat ebenfalls noch vier „Julia“-Prototypen zu 90 Prozent fertiggestellt. Zwei davon waren antriebslose Gleiter, die als M-2 bezeichnet wurden. Die beiden anderen, M-4 genannt, sollten das Walter-Raketentriebwerk erhalten. Die Flugzeuge sollten noch im März 1945 bei Schaffer in Linz komplettiert werden. Was aus den fast oder ganz fertiggestellten „Julia“ wurde, liegt bis heute im Dunkeln. Es scheint nicht ausgeschlossen, so besagt es zumindest ein Bericht, dass die Flugzeuge bei Kriegsende von Insassen eines Gefangenenlagers in Linz zerstört wurden. Zu einem Einsatz der „Julia“ kam es indes nie. Das Kriterium, von schnell ausgebildeten Piloten beherrscht zu werden, hätten die Kleinstjäger wohl auch niemals erfüllen können. Schon ihre Konfiguration, die erreichbaren Geschwindigkeiten und die sehr hohe Landegeschwindigkeit sprechen dagegen. Für ihre Piloten wäre die „Julia“ daher mutmaßlich zu einem Himmelfahrtskommando geworden.