Schon die Beschaffung des Eurofighters durch das Österreichische Bundesheer war ein Drama in mehreren Akten, von der Entscheidung für 24 Flugzeuge im Juli 2002 unter Bundeskanzler Schüssel bis zu dem von Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) ausgehandelten Vergleich vom Juni 2007. Damals wurde die Stückzahl auf 15 Maschinen reduziert, wobei man statt neueren Tranche 2-Flugzeugen solche der Tranche 1 akzeptierte, davon sechs gebrauchte. Im Resultat reduzierte sich der Kaufpreis von 1,959 auf 1,709 Milliarden Euro.

Der Rechnungshof schrieb aber schon damals, dass durch die Akzeptanz gebrauchter Flugzeuge mit „obsoleten Komponenten“ und die Abbestellung von Einsatzausrüstung auf Anforderungen verzichtet wurde, die im Vergabeverfahren zwingend zum Ausscheiden geführt hätten. Zudem wurden jährliche Betriebskosten ab 2008 von mehr als 50 Millionen Euro, ab 2011 von mehr als 70 Millionen und 2013 von rund 100 Millionen Euro prognostiziert (bei 1500 Flugstunden jährlich). Aktuell sind es laut Verteidigungsministerium tatsächlich rund 80 Millionen Euro. Die „budgetären Belastungen“ durch den Betrieb des Eurofighters und ihr – selbst verschuldeter – „beschränkter Ausrüstungsstand“ wurden nun von Verteidigungsminister Hans Peter Doskoszil (ÖVP) ins Feld geführt, als er am 7. Juli in Wien die „schrittweise Ausphasung“ der 15 vorhandenen Einsitzer ab 2020 verkündete. Stattdessen soll der österreichische Luftraum in Zukunft „zu 100 Prozent durch ein Ein-Flotten-System“ mit 15 einsitzigen und drei doppelsitzigen Überschallflugzeugen gesichert werden. Bisher ergänzt die Saab 105 OE die Eurofighter, doch der Trainer muss 2020 aus Altersgründen ausgemustert werden.

Die Entscheidung für den „Umstieg aus dem bisherigen militärisch nicht effektiven und finanziell sehr kostspieligen Zwei-Flotten-System in ein leistungsfähiges und im Betrieb wirtschaftlich günstigeres Ein-Flotten-System“ stütze sich „auf die eindeutigen Befunde der Sonderkommission Aktive Luftraumüberwachung“, erklärte Doskozil vor der Presse.

Neue Bewaffnung und volle Einsatzfähigkeit

Diese war im Februar eingesetzt worden, als das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Strafanzeige „wegen des Verdachts auf arglistige und betrügerische Täuschung gegen die Airbus Defence and Space GmbH (vormals EADS Deutschland GmbH) und die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH“ einbrachte. Aufgrund der Untersuchungen der eigenen „Task Force Eurofighter“ gehe das Ministerium davon aus, dass die beiden Unternehmen die Republik Österreich „seit 2002 sowohl über den wahren Kaufpreis als auch über die wahre Lieferfähigkeit und wahre Ausstattung der Eurofighter-Abfangjäger in betrügerischer Absicht getäuscht haben“, hieß es.

Das sind allerdings Schlachten der Vergangenheit. Für die Zukunft empfiehlt die 26-köpfige Sonderkommission „Aktive Luftraumüberwachung“ unter der Leitung des Kommandanten der Luftstreitkräfte, Brigadier Karl Gruber, „aus militärischer und sicherheitsstrategischer Sicht die Herstellung der uneingeschränkten Einsatzfähigkeit der Überschallflugzeuge bei Tag und bei Nacht, die Herstellung der Reaktionsfähigkeit auf das unbefugte Eindringen nicht kooperativer Kampfflugzeuge durch die Ausrüstung der Abfangjäger mit einem zeitgemäßen Selbstschutzsystem und Allwetterlenkwaffen, die hundertprozentige Abdeckung der aktiven Luftraumüberwachung durch Überschallflugzeuge und damit den Umstieg vom derzeitigen ‚Zwei-Flotten-System‘ (15 Eurofighter Typhoon/ Saab 105 OE) auf eine einzige bewaffnete Flotte mit 15 Einsitzern und 3 Doppelsitzern (‚Ein-Flotten-System‘) an zwei Standorten ab 2020.“ Laut Brigadier Karl Gruber hat man „Gespräche sowohl mit Airbus als auch mit alternativen Anbietern und mit Regierungen geführt und in der Folge 19 denkbare Varianten der Luftraumüberwachung Österreichs sowohl nach militärischen als auch nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet“. Diese wurden dann auf jene sechs Varianten reduziert, die alle acht Einsatzszenarien der aktiven Luftraumüberwachung bewältigen können.

Rechnung mit vielen Unsicherheitsfaktoren

Die betrachteten Szenarien reichen von der Kontrolle ziviler Flugzeuge bis zum Abfangen von Hubschraubern und leichten Drohnen bis hin zur Abwehr „nicht-kooperativer Kampfflugzeuge, welche die österreichische Souveränität oder Neutralität verletzen …“. Laut Bericht ist die sichere und erfolgreiche Reaktion auf alle acht beschriebenen Szenarien auch bei Nacht und schlechter Sicht nur durch überschallschnelle Abfangjäger möglich. Das Ergebnis: „Die sicherheitsrelevanten und betriebswirtschaftlichen Vorgaben werden entweder durch die Beschaffung einer leistungsfähigen alternativen Abfangjägerflotte unter Ausphasung der bestehenden Eurofighter-Flotte oder aber durch die entsprechende Nachrüstung der 15 Eurofighter Typhoon der Tranche 1 und die Beschaffung von drei gebrauchten Eurofighter-Typhoon-Doppelsitzern realisiert. Der Weiterbetrieb der bestehenden österreichischen Eurofighter-Flotte ist jedoch mit einem derzeit schwer abschätzbaren Kostenrisiko verbunden.“

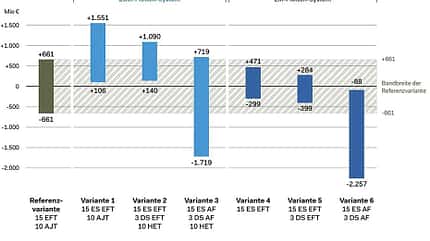

Bis 2049 ist laut Berechnungen der Sonderkommission je nach gewählter neuer Alternativflotte im Vergleich zur bisher geplanten Referenzvariante (Beschaffung eines Nachfolgesystems für die Saab 105 OE und Weiterbetrieb der 15 Eurofighter Typhoon der Tranche 1) mit Mehrkosten von 1,55 Milliarden Euro beziehungsweise Einsparungen von bis zu 2,25 Milliarden Euro zu rechnen, wenn ein neues Kampfflugzeugmuster beschafft wird (Variante 6, siehe Grafik). Wie die Grafik zeigt, sind die Schwankungsbreiten der Kalkulationen allerdings enorm.

Dies liegt zum einen natürlich daran, dass ein langer Zeitraum des Betriebs betrachtet wird und man mögliche Kosten, die in 20 Jahren entstehen, heute schwer prognostizieren kann. Zum anderen sind die innerhalb weniger Wochen eingeholten „Richtofferten“ der explizit nicht genannten Anbieter mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Rüstungskäufe werden fast immer teurer als zunächst gedacht. Immerhin basieren alle Rechnungen auf gleichen Annahmen, und im Falle der Stilllegung der Typhoon Tranche 1 sei „ein Erlöspotenzial“ nicht einbezogen worden. Auch die Auslagerung der Pilotenausbildung ins Ausland wurde eingepreist, wobei „mittelfristig, im Zuge des Ersatzes der bestehenden Turbotrainerflotte (Pilatus PC-7) die Beschaffung eines High Efficiency Trainers“ angedacht wird.

Auf jeden Fall liegt noch viel Arbeit vor den Beschaffern in Wien, wenn der Umstieg im Zeitraum 2020 bis 2023 realisiert werden soll. Ein übliches Ausschreibungsverfahren dauere zwischen drei und sechs Jahren und kommt deshalb nicht in Betracht. Mit einem direkten Regierungsgeschäft könne der Zeitrahmen aber eingehalten werden, so das Ministerium. Ob diese Planungen über den Wahltag im Oktober hinaus Bestand haben, wird man sehen.

FLUG REVUE 09/2017