Ausgebrannte Oberstufen und funktionsuntüchtige Satelliten: Im erdnahen Weltraum schwirrt es nur so vor Schrott. Eine mögliche Lösung zur Vermeidung weiteren Mülls im All könnte aus Bayern kommen. Für den experimentellen Minisatelliten D-SAT des italienischen Startups D-Orbit hat der Antriebs-Hersteller Bayern-Chemie einen kleinen Feststoffantrieb entwickelt, der den Satelliten am Ende seiner Mission gezielt in die Erdatmosphäre lenkte, wo er verglühte.

Bislang war Bayern-Chemie vor allem für Entwicklung und Produktion von Staustrahl- und Raketenmotoren für militärische Lenkflugkörper bekannt. Doch seit etwa vier Jahren sieht das Unternehmen aus Aschau am Inn neue Perspektiven in der kommerziellen Raumfahrt. „Damals fand der Übergang von der METEOR-Entwicklung zur Serienproduktion statt und suchten deshalb neue Herausforderungen für unsere Entwicklung. Gleichzeitig erkannten wir, dass unter dem Begriff New Space ein neuer und attraktiver Markt in der kommerziellen Raumfahrt entstand – da wollten wir dabei sein. Wie die ersten Erfolge zeigen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen“, sagt Dr. Wolfgang Rieck, Geschäftsführer der Bayern-Chemie.

Ein Satellit, der sich selbst zerstört

Seit Anfang des Sommers war der erste Raumfahrtantrieb von Bayern-Chemie im Weltall. D-SAT wurde am 23. Juni vom Satish Dhawan Space Center in Indien mit einer PLSV-Rakete gestartet. An Bord hatte der Satellit mehrere Experimente, darunter den Atmosphere Analyzer, der beim Eintritt in die Atmosphäre Daten in der niedrigen Ionosphäre sammeln sollte. Erst für den weniger als 30 Minuten dauernden Flug zurück in die Erdatmosphäre sollte der Antrieb von Bayern-Chemie zum Einsatz kommen. Am 10. Oktober wurde der 400 Newton starke Feststoffraketenmotor erfolgreich gezündet und brannte wie geplant etwa zwei Sekunden. Als Treibstoff wurde ein Ammoniumperchloratpulver verwendet, das mit Kunststoff vergossen wird. Etwa 0,3 Kilogramm davon hatte der Satellit für das finale Manöver an Bord. „Es ging darum zu zeigen, dass ein aktives De-Orbiting grundsätzlich möglich ist“, sagt Axel Ringeisen, Leiter Marketing & Vertrieb bei Bayern-Chemie.

Entsprechende Antriebe sind laut Ringeisen auch für größere Satelliten machbar. D-Orbit sei im Gespräch mit verschiedenen Satellitenherstellern, auch die europäische Raumfahrtagentur ESA habe ein starkes Interesse an der Vermeidung von Weltraumschrott. „Zwar gibt es momentan weltweit noch zu wenig gesetzliche Grundlagen, die für Satellitenhersteller und Betreiber den Einsatz solcher Systeme verbindlich vorschreiben. Doch dies wird sich bald ändern, da Weltraumschrott ein wachsende Bedrohung für alle Systeme im erdnahen Orbit darstellt“, so Ringeisen.

Neuartiges Raketentriebwerk mit Technologie aus Bayern

Ganz neu ist die Raumfahrt-Branche für Bayern-Chemie nicht. Das Unternehmen war unter anderem am Sänger-II-Projekt für eine europäische Raumfähre beteiligt, das 1995 eingestellt wurde. Erkenntnisse daraus fließen nun in das derzeit wohl aufregendste europäische Entwicklungsvorhaben ein: das Raketentriebwerk SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket Engine Propulsion) des britischen Unternehmens Reaction Engines.

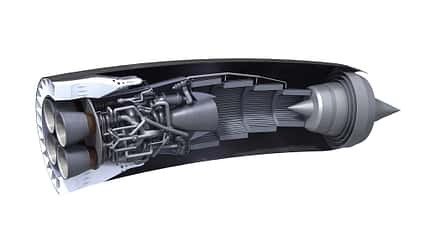

Beim Flug in der unteren Atmosphäre soll SABRE als hocheffizientes luftatmendes Triebwerk funktionieren, also die Umgebungsluft verdichten, die in der Brennkammer mit Wasserstoff als Treibstoff vermischt und gezündet wird. So soll der Antrieb Geschwindigkeiten bis Mach 5 erreichen. In größeren Flughöhen der Atmosphäre, ab rund 28 Kilometern Höhe, soll auf Raketenantrieb umgeschaltet und der Lufteinlass am vorderen Ende des Triebwerks geschlossen werden. Dann wird der mitgeführte flüssige Sauerstoff als Oxidator mit dem Wasserstoff wie in einem herkömmlichen Raketentriebwerk verbrannt. Im Raketenmodus soll SABRE bis Mach 25 erreichen. Der Hybridantrieb könnte nach Ansicht der ESA, die die Entwicklung finanziell fördert, einmal für einstufige, wiederverwendbare Raumfahrzeuge eingesetzt werden.

Bayern-Chemie entwickelt für SABRE Konzepte für den Lufteinlauf, das Bypass-System zur aktiven Steuerung des Luftstroms und die Staustrahl-Brennkammern. Die Bodentests des Kerntriebwerks und kritischer Subsysteme sollen nach Angaben von Reaction Engines 2020 beginnen. „Wir analysieren derzeit, welche Modifikationen unserer Prüfstände erforderlich wären, um mit entsprechenden Tests die Entwicklung des SABRE optimal unterstützen zu können “, sagt Ringeisen.

Noch sind es erst kleine Erfolge, die die Bayern-Chemie im zivilen Raumfahrt-Geschäft verbuchen kann. Doch in Aschau setzt man große Erwartungen in die New Space Economy.