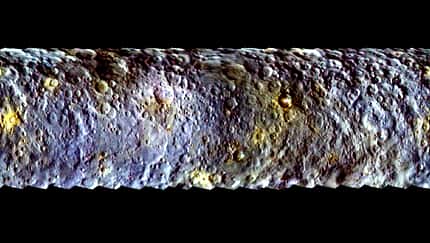

Die Falschfarbenaufnahmen erstellte das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Das DLR-Institut für Planetenforschung wird den Zwergplaneten kartieren und aus tausenden von Einzelaufnahmen dreidimensionale Geländemodelle berechnen. Bereits die bisherigen Aufnahmen haben gezeigt, dass Ceres von Kratern übersät ist. Selbst Krater von bis zu 300 Kilometern Durchmesser bedecken den Himmelskörper, der 2006 von der Klasse der Asteroiden in die neue Klasse der Zwergplaneten eingeordnet wurde. Fast 1000 Kilometer beträgt sein Durchmesser - damit gehört er zu den größten Objekten im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars. Auffällig waren auf den Bildern der Kamera vor allem mehrere helle Punkte in der nördlichen Hemisphäre. Der hellste Fleck befindet sich sehr wahrscheinlich in einem Krater von 92 Kilometern Durchmesser. Auf was die Wissenschaftler dort blicken, wird sich erst untersuchen lassen, wenn Dawn auf ihrem Orbit näher um Ceres kreist.

Nach der Ankunft am Zwergplaneten verschwand Dawn zunächst hinter der sonnenabgewandten Seite von Ceres und konnte keine weiteren Bilder aufnehmen. Am 10. April 2015 tauchte sie wieder auf und schraubt sich nun bei ihren Umrundungen aus einer Entfernung von 42.000 Kilometern bis zum 23. April 2015 auf eine Höhe von nur noch 13.500 Kilometern hinunter. Mit Dawn fliegen die Planetenforscher direkt in die Vergangenheit unseres Sonnensystems. Damals, als sich vor 4,5 Milliarden Jahren die Planeten bildeten, sorgten Jupiters Kräfte dafür, dass die Asteroiden in diesem Prozess steckenblieben. Als halbfertige Planeten konservieren sie so die Anfänge unseres Sonnensystems und erlauben den Blick in dessen Entstehungszeit. Von 2011 bis 2012 besuchte die Sonde bereits den Asteroiden Vesta, einen wasserarmen Himmelskörper. Mit Ceres, die hinter der Frostgrenze liegt und dem-entsprechend eisig ist, untersuchen die Wissenschaftler einen ausgesprochen wasserreichen Himmelskörper; die Forscher vermuten unter seiner Kruste sogar einen Ozean.