"Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unsere Neun Planeten.“ Manch einer erinnert sich noch an diesen Satz aus der Schulzeit, eine Eselsbrücke, mit der man sich die Reihenfolge der Planeten unseres Sonnensystems merken konnte: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Als am 19. Januar 2006 eine Atlas V am Cape abhob und die Raumsonde New Horizons auf ihren Weg brachte, galt der Merksatz noch, und das Ziel des Flugkörpers sollte der kleine Außenposten am Rande des Sonnensystems sein.

Die Zeiten ändern sich indessen schnell, und als weiter draußen im Kuipergürtel ähnlich große Körper gefunden und sogar die Vermutung geäußert wurde, man könnte eines Tages weitere, größere als Pluto entdecken, waren die Planetentage des eisigen Exzentrikers gezählt: Am 24. August 2006 fasste die Internationale Astronomische Union die Definition für Planeten neu und ordnete Pluto in die Gruppe der Zwergplaneten ein – trotz ungezählter Solidaritätsbekundungen aus aller Welt. Seitdem heißt er „(134340) Pluto“ und gehört zur Klasse der Plutoiden, zu jenen transneptunischen Zwergplaneten also, von denen es noch einige zu entdecken gilt.

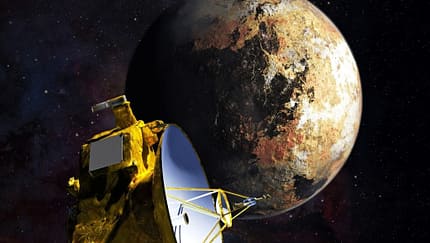

Wie auch immer, Planet oder nicht, die Sonde war bereits auf dem Weg. Weil man von dem Winzling bis dahin fast nichts wusste und die menschliche Neugier nun einmal keine Grenzen kennt, blieb der Auftrag unverändert: Vorbeiflug am Pluto und seinen vier Monden, Sammlung so vieler Daten und Bilder wie möglich und Weiterreise in den Kuipergürtel, wo noch mindestens ein weiteres Objekt angesteuert und näher untersucht werden soll.

Zwergplanet auf exzentrischer Bahn

Ein anspruchsvolles Projekt ist das wahrlich, das nicht nur einige bahnmechanische Tricks, sondern auch viel Geduld erforderte. Immerhin ist Pluto im Idealfall 29,7, im schlimmsten Fall 49,3 Astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt, wobei eine Astronomische Einheit dem mittleren Abstand zwischen Erde und Sonne mit einem Zahlenwert von grob gerechnet 150 Millionen Kilometern entspricht. Daher stammt auch das Attribut „exzentrisch“, denn der sonnennächste Punkt der Pluto-Bahn liegt sogar noch innerhalb der des Uranus. Diesen Punkt galt es möglichst für die Passage zu treffen, und dafür hatte man als Mindestflugzeit knapp neun Jahre errechnet.

Tatsächlich ist New Horizons die schnellste Raumsonde, die bislang im Sonnensystem unterwegs gewesen ist. Nach dem Fly-by-Manöver am Jupiter im Februar 2007 bekam der Flugkörper dank der Schwerkraft des Gasriesen eine derartige Zusatzbeschleunigung mit, dass gegenüber herkömmlichen Verfahren eine Einsparung von drei Jahren erreicht werden konnte. Von da an steuerte er sein Ziel mit 83 600 km/h an, und der Vorbeiflug an Pluto und Charon erfolgte immer noch mit einer relativen Geschwindigkeit von 50 400 km/h.

Den größten Teil der Reise – zwischen 2007 und 2014 – „verschlief“ die Sonde und schickte nur einmal wöchentlich ein kurzes Lebenszeichen nach Hause. Dann aber, im Herbst 2014, kam das Wecksignal, und New Horizons richtete alle Instrumente auf das begehrte Ziel. Davon war anfangs nicht viel mehr zu erkennen als auf den bisherigen Hubble-Bildern, also nur ein verwaschener, hellgrauer Fleck, und bei all den Punkten ferner Sterne ringsum mussten die Astronomen noch eine Legende mitliefern, welcher von ihnen denn eigentlich Pluto und welches seine Monde waren. Doch das sollte sich schnell ändern.

Mehr und mehr wurden Einzelheiten sichtbar, wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass es sich bei dem Zwerg nicht um einen hellgrauen, sondern eher um einen rötlichbraunen Himmelskörper handelt. Die Färbung erklären sich Wissenschaftler der Johns Hopkins University aus der Einwirkung ultravioletten Sonnenlichts auf Methan in der Plutoatmosphäre, die tatsächlich rötliche organische Moleküle erzeugt. Den Beweis für diese Behauptung lieferten sie gleich mit, indem sie im Internet entsprechende chemische Verbindungen präsentierten, die alle unter Laborbedingungen geschaffen worden waren.

Kommunikationsverlust kurz vor dem Ziel

Bevor die NASA aber etappenweise weitere Erkenntnisse veröffentlichen konnte, gab es kurzzeitig einen großen Schreck, denn die Verbindung zur Sonde war ausgefallen. Zum Glück konnte die Anomalie im Kommunikationssystem schnell beseitigt werden. Der Autopilot hatte ein Problem im Hauptcomputer erkannt, schaltete in den Sicherheitsmodus und nahm den Ersatzcomputer in Betrieb. Dieser nahm Verbindung mit der Bodenkontrolle auf, von wo aus die Diagnose der Fehlerquelle sowie die Reparatur erfolgten. Glücklicherweise gelang das recht schnell, sodass die Pause im Programm des Sammelns von Daten nur sehr klein und daher zu verschmerzen war.

Am Morgen des 8. Juli meldete die NASA den offiziellen Beginn der Vorbeiflugsequenz und illustrierte das mit einem Bild des Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) an Bord der Sonde. Aus einer Entfernung von rund acht Millionen Kilometern war dies die erste Aufnahme nach der Unterbrechung des Funkkontakts, und sie zeigt schon mehr Details der Plutooberfläche. Vor allem ist deutlich ein helleres Gebiet im rechten unteren Quadranten zu erkennen, das die Form eines Herzens hat. Im oberen Drittel des Bildes sieht man eine Polarregion und im unteren Drittel die des Äquators, von den Wissenschaftlern als „der Wal“ bezeichnet. Tatsächlich sprach man bei der NASA nur von „einer“ Polarregion und spezifizierte nicht näher, ob es sich um den Nord- oder den Südpol handelt.

Rekordbeobachtungen im Internet

Obwohl die Aufnahme kaum mehr Details der Oberfläche zeigte, waren die Experten auf der Erde hellauf begeistert. Immerhin war es endlich möglich, mehr als 70 Jahre nach der Entdeckung des Pluto, genaue Blicke auf ihn und seinen größten Mond Charon zu werfen. „Schon beim nächsten Bild wird die Auflösung rund 500-mal größer sein als bei diesem“, freute sich Jeff Moore, Chef des geologischen und geophysischen Teams beim Ames Research Center der NASA, und um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, stellten seine Mitarbeiter bereits eine erste Karte des Kleinplaneten zusammen.

Nicht nur die Wissenschaftler konnten es kaum erwarten, bis New Horizons den nächsten Datensatz zur Erde sendete, sondern auch die öffentliche Aufmerksamkeit war riesig. NASA-Mitarbeiter verglichen das Interesse am Pluto-Vorbeiflug nur noch mit jenem anlässlich der Mondlandung von Apollo 11, dem Katastrophenflug von Apollo 13 und der Landung des Rovers Pathfinder auf dem Mars. Das galt sowohl für die US-Bevölkerung als auch die weltweite Anteilnahme. Kaum jemals zuvor hatten die entsprechenden Webseiten derart umfangreiche Zugriffe zu bewältigen.

Tatsächlich wird sich das riesige Interesse an den Ereignissen am Rande des Sonnensystems über eine ziemlich lange Zeit halten müssen. Immerhin ist New Horizons rund 4,8 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, was eine Signallaufzeit von rund 4,5 Stunden ausmacht. Berücksichtigt man dann noch, dass der Sender nicht besonders leistungsstark ist und die Antenne für die Verbindung zur Erde nur einen relativ kleinen Durchmesser hat, kann man sich vorstellen, dass es rund 16 Monate dauern wird, bis die Bodenkontrolle alle Daten aus dem Bordspeicher abgerufen haben wird.

An der Sammlung dieser Daten waren insgesamt sieben wissenschaftliche Instrumente an Bord der Sonde beteiligt: das UV-Spektrometer Alice, die Kamerasysteme LORRI und Ralph, die beiden Plasma-Instrumente PEPSSI und SWAP sowie der Staubdetektor Venetia und das Radioexperiment REX für die Atmosphärensondierung. REX ist das einzige Instrument, an dem mit Experten des Rheinischen Instituts für Umweltforschung der Universität zu Köln deutsche Wissenschaftler beteiligt sind. Sie ermittelten während des Vorbeifluges die Oberflächentemperaturen von Pluto und Charon im Mikrowellenbereich und unternahmen den Versuch, auch Massen und Dichte beider Himmelskörper zu bestimmen. Erst die langwierige Auswertung aller Daten wird zeigen, ob das gelungen ist.

Blick zurück in die Kinderstube des Sonnensystems

Schließlich wollen Experten in aller Welt die Geologie des Kleinplaneten und seiner Monde erforschen, die Bestandteile der Oberfläche geochemisch und mineralogisch analysieren sowie die hauchdünne Atmosphäre untersuchen. Dazu sagte Prof. Tilman Spohn vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin: „Ähnlich den Asteroiden und Kometen sind diese ‚Eiszwerge‘ seit ihrer Entstehung vermutlich kaum durch geologische Prozesse verändert worden. Pluto könnte uns also viel über die früheste Zeit des Sonnensystems verraten.“

Ein wenig werden wir uns aber noch gedulden müssen. Bis dahin merken wir uns noch die aktuelle, acht Planeten einschließende Fassung der Eselsbrücke vom Anfang dieses Artikels: „Mein Vater Erklärt Mir Jeden Sonntag Unseren Nachthimmel.“ Ob der Zwergplanet (134340) Pluto tatsächlich der Außenposten unseres Sonnensystems ist, oder ob da noch größere Entdeckungen auf uns warten – wer weiß?

Ein Zwerplanet …

... ist der Pluto in der Tat, wenn man ihn und den größten seiner Monde, Charon, allein im Vergleich mit der Erde betrachtet, ganz zu vergleichen mit Saturn oder Jupiter. Dennoch galt er bis zum Jahre 2006 als Planet, und zwar als der äußerste unseres Sonnensystems, denn er erfüllte alle Kriterien, welche die Internationale Astronomische Union bis dahin an einen Planeten stellte: Er bewegte sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne und verfügte über eine ausreichende Masse zur Bildung einer Kugelform.

Inzwischen müssen nach der Definition Planeten auch in der Lage sein, die Umgebung ihrer Bahn zu bereinigen, also kleinere Körper einzufangen. Gerade darüber dauert der Streit unter den Astronomen an, denn die Erde beispielsweise hat bis heute nicht die Umgebung ihrer Bahn bereinigt - rund 10 000 Asteroiden befinden sich noch in ihrem Einflussbereich; beim Jupiter sind es sogar etwa 100 000.

FLUG REVUE Ausgabe 09/2015