Tief hängende Wolken, schlechte Sicht: Für einen Präzisionsanflug unter solchen Bedingungen war lange Zeit ein Instrumentenlandesystem (ILS) nötig. Kleinere Flughäfen, die nicht über die dafür nötige Bodeninfrastruktur verfügen, konnten bei schlechtem Wetter oft gar nicht angesteuert werden. Eine kostengünstige Alternative sind satellitengestützte Anflüge. Was in den USA schon jahrelang praktiziert wird, kommt in Europa aber erst langsam in Gang.

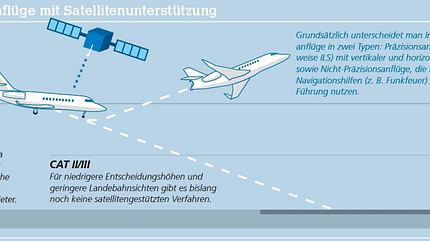

Der erste satellitengestützte Präzisionsanflug, der einem ILS-Anflug der einfachsten Kategorie (CAT I, siehe Grafik) entspricht, fand im Mai 2016 am Pariser Drehkreuz Charles de Gaulle statt. Damals testeten eine Dassault Falcon 2000LXS, ein Airbus A350-900 und eine ATR 42-600 das Verfahren namens LPV 200 (Localiser Performance with Vertical Guidance, Entscheidungshöhe 200 Fuß). Ein gutes Jahr später, am 6. April 2017, war es auch in Deutschland erstmals so weit. Am Flughafen Bremen landete zum ersten Mal eine Embraer Phenom 300 des Business-Jet-Betreibers NetJets nach LPV 200. Dabei wird der Pilot bis zu einer Höhe von 60 Metern mithilfe von Satelliten sowohl horizontal als auch vertikal präzise geführt. Sieht er in dieser Höhe die Landebahn, kann er landen, ansonsten muss er den Anflug abbrechen und durchstarten. Das soll Landeanflüge nicht nur sicherer machen, sondern auch Verspätungen, Umleitungen zu anderen Flughäfen oder Flugausfälle reduzieren.

Für solche LPV-200-Anflüge wird vor allem das US-Satellitennavigationssystem GPS (Global Positioning System) genutzt, aber auch andere Systeme wie das russische GLONASS oder das europäische Galileo kommen dafür infrage. Allerdings müssen für die Luftfahrt die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Positionsbestimmung erhöht werden. Im Fall von GPS haben die USA zwar die künstliche Verschlechterung des zivil nutzbaren Signals im Mai 2000 abgeschaltet, dennoch gibt es Ungenauigkeiten, die vor allem mit atmosphärischen Bedingungen zu tun haben. Um diese Fehlerquellen zu verringern, sind regionale satellitenbasierte Ergänzungssysteme (englisch: Satellite-Based Augmentation System, SBAS) nötig. Weltweit sind bislang vier SBAS im Dienst: das US-amerikanische WAAS (Wide Area Augmentation System), das japanische MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System), das indische GAGAN (GPS-Aided Geo Augmentation Navigation) und das europäische EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), das für die Nutzung in der Zivilluftfahrt im März 2011 zugelassen wurde.

Genauigkeit wird auf ein bis drei Meter erhöht

EGNOS besteht aus 45 Referenzstationen am Boden, die GPS-Abweichungen messen und an zwei Kontrollzentren schicken. Dort werden Differentialkorrekturen berechnet und Integritätsmeldungen erstellt. Die Korrekturdaten werden an drei geostationäre Nachrichtensatelliten verteilt, die sie flächendeckend ausstrahlen. So steigert EGNOS nach Angaben der Agentur für das Europäische GNSS (Globales Navigationssatellitensystem) die GPS-Positionsgenauigkeit von 10 bis 20 Metern auf ein bis drei Meter.

Interessant ist LPV 200 nicht nur für Kleinflugzeuge, Helikopter und Business Jets, die oft auf kleinen Flugplätzen ohne ILS landen. „Solche Anflüge sind ein wertvolles Back-up für die traditionellen ILS-Anflüge“, sagte Airbus-Testpilot Jean-Christophe Lair nach dem ersten LPV-200-Anflug mit einer A350-900 in Paris. Für die A350 XWB würde sich dadurch die Pistenverfügbarkeit bei Erhaltung der CAT-I-Fähigkeit erhöhen, auch wenn keine ILS-Bodenstation vorhanden sei. Neue Flugzeuge wie die A350 XWB, die Bombardier C Series, A400M oder Geschäftsreiseflugzeuge von Dassault Aviation sind ab Werk mit einem für satellitengestützte Anflüge nötigen SBAS-Empfänger an Bord ausgerüstet. Solche Receiver lassen sich aber auch nachrüsten.

Piloten müssen für LPV-200-Anflüge ein eigenes Training absolvieren. Da aber im Cockpit die gleichen Instrumente zum Einsatz kommen wie beim ILS-Anflug, ist die Einarbeitung relativ einfach. „Mit LPV können Piloten die GPS-Navigation in allen Phasen eines Anflugs nutzen, das bedeutet, dass sie nicht zwischen Autopilot-Modi wechseln müssen, während sie den Anflug vorbereiten“, sagte ATR-Chefpilot Eric Delesalle nach dem ersten satellitengestützten Anflug. Das senke die Arbeitsbelastung und die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.

In Deutschland bislang nur drei Flughäfen

Die Deutsche Flugsicherung (DFS), die die SBAS-Technik in Bremen zusätzlich zum ILS zur Verfügung stellt, sieht auch in Deutschland weitere Anwendungsmöglichkeiten. „Die DFS will im Anflugbereich mittel- bis langfristig verstärkt die Potenziale der rein satellitenbasierten Navigation nutzen und somit eine Alternative zum Instrumentenlandesystem CAT I schaffen“, sagt Andre Biestmann, DFS-Bereichsleiter Luftraum- und ANS-Support. Dabei soll LPV 200 aber kein Ersatz für ILS CAT I an größeren Verkehrsflughäfen sein, sondern eher kleineren Regionalflughäfen eine moderne Technologie für Präzisionsanflüge zur Verfügung stellen. Für satellitengestützte Anflüge müssen Landeplätze lediglich eine formale Genehmigung durch den jeweiligen nationalen Flugsicherungsdienstleister einholen.

Laut dem Unternehmen European Satellite Service Provider (ESSP), das EGNOS im Auftrag der EU betreibt und vermarktet, sind aktuell in Europa LPV-200-Anflüge an 27 Flughäfen möglich. In Deutschland bieten neben Bremen (Landebahnen 09 und 27) auch Karlsruhe/Baden-Baden (03, 21) und Lahr (21) das Verfahren an, in Österreich sind es Linz (08) und Wien-Schwechat (11, 16, 34), in der Schweiz der Airport Zürich-Kloten (14). Bis 2019 sollen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 13 Flugplätze hinzukommen, darunter der größte deutsche Flughafen Frankfurt am Main, aber auch Genf und Graz.

FLUG REVUE Ausgabe 11/2017