Beim Thema Fluglärm stehen insbesondere Triebwerke im Fokus. Bis 2020 soll der empfundene Lärm um 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000 verringert werden. So will es der Europäische Forschungsrat für Luft- und Raumfahrt (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE) laut seinem bereits 2001 erschienenen Bericht „Visions for 2020“.

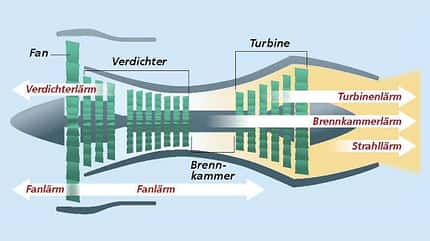

„Bei Turbofantriebwerken verursachen grundsätzlich Fan und Strahl den Hauptteil des Lärms“, sagt Dr. Friedrich Bake vom Institut für Antriebstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Gerade in diesen beiden Bereichen hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Neue Materialien für Bläser und Rotoren kommen zum Einsatz, und die Form von Fanschaufeln wurde mithilfe von Strömungssimulationen optimiert. Zudem wurde das Nebenstromverhältnis – der Anteil an kalter und relativ langsamer Luft, die außen an Verdichter, Brennkammer und Turbine vorbeigeleitet wird – stetig vergrößert.

Dadurch wird die Geschwindigkeit des heißen Abgasstrahls und so auch Lärm verringert. Gezackte Austrittskanten am Triebwerksende, sogenannte Chevron-Düsen, helfen dabei, den Nebenstrom mit dem heißen Abgas zu vermischen. Auch die Einführung des Getriebefans von Pratt & Whitney trägt zur Lärmverringerung bei. Bei ihm laufen Bläser und Niederdruckturbine im optimalen Bereich. Die Geschwindigkeit der Fanschaufelspitzen kann auf rund 60 Meter pro Sekunde verringert werden.

Neues Problem rückt ins Blickfeld

Weil Fan- und Strahllärm in den vergangenen Jahren reduziert wurden, rückt nun ein anderer Bereich zunehmend ins Blickfeld der Forschung: das Kerntriebwerk, das Verdichter, Brennkammer und Turbine umfasst. Im Rahmen des EU-Projekts RECORD (Research on Core Noise Reduction / Forschung zur Reduzierung von Kerntriebwerksschall) haben seit 2013 unter der Leitung des DLR 18 Partner aus acht europäischen Ländern zusammengearbeitet, um dem Kerntriebwerksschall auf den Grund zu gehen.

Mit dabei waren unter anderem Triebwerksbauer wie Rolls-Royce und Snecma, der Getriebehersteller Avio sowie zahlreiche Universitäten und Forschungseinrichtungen. Kerntriebwerksschall bewegt sich überwiegend im Niederfrequenzbereich bis 1000 Hertz und ist als dumpfes Grollen unter anderem beim Landeanflug wahrnehmbar. Er spielt nicht nur bei Turbofantriebwerken, sondern auch bei Turboprop- und Hubschraubermotoren eine Rolle.

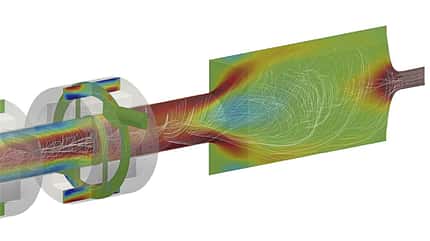

„Uns haben besonders die Prozesse zwischen der Brennkammer und der Turbine interessiert“, sagt Bake. Im Brennkammersystem wird zwischen direktem und indirektem Verbrennungslärm unterschieden. Ersterer wird in der Brennkammer verursacht, vor allem durch turbulente Schwankungen des Verbrennungsprozesses. Indirekter Verbrennungslärm entsteht hinter der Brennkammer, beispielsweise in der ersten Turbinenstufe, wo Fluktuationen in der Zusammensetzung und Temperatur der heißen Abgase in stark beschleunigten oder verzögerten Strömungsabschnitten Schall erzeugen.

Forschungsergebnisse sollen helfen

Unter RECORD entwarfen die Forscher verschiedene Experimente und konstruierten dazu eigens Komponenten, um möglichst gut kontrollierbare Randbedingungen und messtechnische Zugänglichkeit zu erreichen. „Wir haben keine Gesamttriebwerkstests durchgeführt, sondern einzelne Testfälle untersucht“, sagt Bake. So wurde am Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) in Paris eine Experimental-Brennkammer getestet, am Polytechnikum in Mailand wurden Strömung und Schall einer Turbinenstufe vermessen und in Berlin im Heiß-Akustik-Teststand des DLR das Zusammenspiel von Brennkammer und Turbine untersucht. Damit validierten und verifizierten die Wissenschaftler die zuvor entwickelten Simulations- und Vorhersagemethoden. „Bisher gab es keine so umfangreichen Simulationen des Kerntriebwerksschalls“, sagt Bake.

Das im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelte numerische Modell verbessert nicht nur das Verständnis der Lärmentstehung, sondern könnte auch für die Konzeption von leiseren und umweltfreundlicheren Triebwerken hilfreich sein. Die im Rahmen von RECORD gesammelten Testdaten stehen nun Forschern und Herstellern zur Verfügung. Für leisere Kerntriebwerke muss der Fokus der Ingenieure auf dem Turbineneintrittsdesign, aber vor allem auf einer gleichmäßigen Verbrennung mit einer fluktuationsarmen Strömung zwischen Brennkammer und Turbine und damit auf der Kerosinzufuhr liegen. „Das verringert nicht nur den Kerntriebwerksschall, sondern macht ein Triebwerk sehr wahrscheinlich auch schadstoffärmer“, sagt Bake.

FLUG REVUE Ausgabe 05/2016