Mehr Sicherheit, größere Kundenzufriedenheit und bessere Wettbewerbsfähigkeit sind die Anforderungen, die Tomasz Krysinski als Verantwortlicher für Forschung und Innovation im Auge hat, wenn er mit seinen Teams über die Schwerpunkte der Arbeit bei Airbus Helicopters spricht. Das gilt nicht nur für futuristische Konzepte, sondern ganz konkret und kurzfristig auch für die Verbesserung von vorhandenen Hubschraubern. Dabei geht es auch um vermeintliche Kleinigkeiten wie Antriebswellen zum Heckrotor, bei denen man durch Anschweißen des Anschlussflansches die Kosten senken könnte, oder die weitere Integration von Verbundwerkstoff-Teilen wie der Fenestron-Ummantelung.

Mit Demonstrator-Hubschraubern wie dem Bluecopter oder der H120 mit Dieselmotor geht Airbus Helicopters da-ran, das Potenzial interessanter neuer Technologien zu überprüfen, die mittelfristig zur Serienreife gebracht werden könnten. Hier geht es vor allem darum, den Drehflügler noch umweltverträglicher zu machen.

Als langfristige Perspektive nimmt der Hersteller die Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitshubschraubers ins Visier, der auch für zivile Betreiber attraktiv ist. Den Rahmen für dieses ehrgeizige Programm bietet die EU-Forschungsagenda Clean Sky 2, von der auch Leonardo Helicopters profitiert. Während die Italiener weiter auf den Kipprotor setzen, glaubt Airbus Helicopters mit der bereits im X3-Projekt getesteten Verbundhubschrauber-Konfiguration die einfachere und wirtschaftlichere Option zu haben. „Höhere Geschwindigkeiten müssen geringere Kosten bieten“, so das Credo von Krysinski. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 335 km/h soll der Airbus-Entwurf 15 Prozent weniger Kraftstoff pro Kilometer verbrauchen als ein konventioneller Hubschrauber, der nur mit 240 km/h fliegt.

Den Clean-Sky-Demonstrator hat Airbus Helicopters von Grund auf neu entworfen, was gegenüber dem Testträger X3 eine Optimierung aller Komponenten ermöglicht. Der Hauptrotorkopf wird zum Beispiel hinsichtlich Widerstand und Wartbarkeit weiter verbessert. Das Hauptgetriebe soll vereinfacht und damit leichter werden. Für den Antrieb sind zwei RTM322 vorgesehen, wobei man auch die Abschaltung eines Triebwerks im Reiseflug untersuchen will. Für schnelle Starts wird ein Hochvolt-DC-System eingerüstet.

Die beiden an Auslegern montierten Propeller für den Vortrieb im Horizontalflug und für die Kontrolle um die Hochachse im Schwebeflug werden aus Holz gefertigt. Ihre Steuerung ist in ein mechanisches Kontrollsystem eingebunden, das einige intelligente Funktionen erhalten soll, ohne dass man es gleich mit der Komplexität einer Fly-by-Wire-Flugsteuerung zu tun hat. Die Zelle wird aus einem Mix von Metall und Verbundwerkstoffen bestehen. Insgesamt geht es darum, die Geschwindigkeit um 50 Prozent zu erhöhen bei Kosten, die pro Kilometer etwa ein Viertel niedriger liegen als bei einem normalen Hubschrauber.

Paketdrohnen-Versuche in Singapur

Im Rahmen des Mitte 2014 gestarteten Clean-Sky-2-Programms arbeitet Airbus Helicopters mit 37 Partnern aus europäischen Ländern zusammen. Etwa 40 Prozent der Arbeiten, vor allem die Gesamtintegration, bleiben im Haus. Nach Windkanalversuchen und der Definition der generellen Auslegung steht 2018 die kritische Entwurfsüberprüfung an. Den Erstflug hofft man dann 2020 zu schaffen.

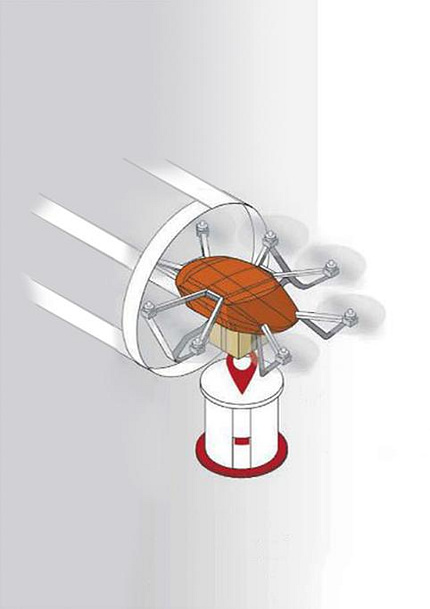

Schon Anfang nächsten Jahres, zur Singapore Airshow 2018, sollen dagegen die Tests mit Paketdrohnen auf dem Campus der National University in Singapur starten. Ein entsprechender Vertrag wurde im Februar 2016 mit der Civil Aviation Authority des Stadtstaates unterzeichnet. Unter dem Namen „Skyways“ sollen von einer Zentralsta-tion aus Päckchen zu verschiedenen Absetzpunkten gebracht werden.

Ganz im Sinne des Konzerns versucht Airbus Helicopters also, seine Kompetenzen auf vielen Feldern nutzbar zu machen. Ob die Projekte am Ende Erfolg haben oder es nur ein Hype war, muss sich noch zeigen. Man geht bei dem Hubschrauberhersteller aber durchaus realistisch an die Aufgaben heran. Ein Skyways-System zum Beispiel ist wirtschaftlich nur interessant, wenn im Gebiet einer Großstadt mindestens 80 Stationen mit fünf Millionen Flügen pro Jahr bedient werden. Dazu müssen 200 bis 250 Drohnen 18 Stunden am Tag fliegen dürfen.

FLUG REVUE Ausgabe 04/2017