Goodyear Inflatoplane: Flugzeug zum Aufblasen

Was tut ein US-Kampfpilot, der auf der falschen Seite der Front abgeschossen wird? Klare Sache: Er steigt in sein aufblasbares Ersatzflugzeug und entkommt damit dem Feind. So in etwa stellte sich die Goodyear Aircraft Corporation Anfang der 50er-Jahre das Szenario für das Inflatoplane vor. Das Inflatoplane – es sollte per Fallschirm hinter den feindlichen Linien abgeworfen werden – besaß Tragflächen und Rumpf aus gummiertem Gewebe, die mittels Handpumpe oder Kompressor aufgepumpt und so in Form gebracht werden konnten. Eingewebte Nylonfäden sorgten für Festigkeit. Der auf dem Rücken montierte Motor half im Flug, den Fülldruck konstant zu halten. Letztlich konnte sich die US-Armee für das Flugzeug, das Goodyear als Ein- und Zweisitzer erprobte, allerdings nicht wirklich erwärmen, gab es doch unter anderem ein zu leichtes Ziel ab. Das Projekt wurde 1973 eingestellt.

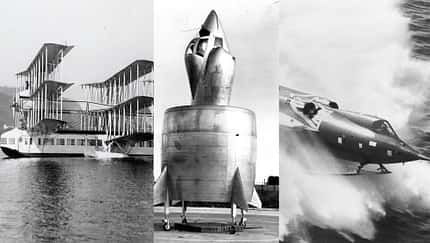

Caproni Ca.60: Viel hilft nicht immer viel

Während Goodyear zwischen 1955 und 1962 aber immerhin zwölf Inflatoplanes baute, blieb die Caproni Ca.60 aus dem Jahr 1921 ein Einzelstück. Das von dem Italiener Gianni Caproni entworfene Riesenflugboot sollte den Passagierverkehr revolutionieren. Sogar an Transatlantikflüge dachte man bereits. Frei nach dem Motto "Viel hilft viel" hatte Gianni Caproni die Ca.60 mit nicht weniger als neun Tragflächen versehen, die das wuchtige Flugboot in die Luft heben sollten. Doch schon beim zweiten Start auf dem Lago Maggiore am 4.März 1921 machte der Neundecker Bruch und wurde zerstört. Einen Wiederaufbau konnte sich das finanziell klamme Unternehmen nicht leisten. Caproni musste seinen Traum vom Ozeanflugboot begraben.

XF-85: Parasit ohne Power

Im krassen Gegensatz zu Capronis Großflugboot steht das Konzept des winzigen "Parasitenjägers" McDonnell XF-85. Der von seinen Entwicklern treffend "Goblin" (Kobold) getaufte Mini-Kampfjet sollte im Einsatz den B-36-Langstreckenbombern der US Air Force Geleitschutz geben. Dazu führte die B-36 den Fighter im eigenen Bombenschacht mit. Bei Feindbeschuss sollte die XF-85 nach unten ausgeklinkt werden und die gegnerischen Jagdflugzeuge aufs Korn nehmen. In der Theorie brillant, erwies sich das Konzept, auch aufgrund unzureichender Flugleistungen der Goblin, jedoch als wenig praktikabel. Es wurde 1949 eingestellt.

AD-1: Das Flugzeug mit den Scherenflügeln

Weniger kampflustige als forschende Absichten verfolgte 1979 bis 1982 die NASA mit ihrem Versuchsflugzeug AD-1. Dessen Markenzeichen war das sogenannte Schrägflügel-Konzept: Die AD-1 konnte ihre auf dem Rumpf montierte, durchgehende Tragfläche im Flug von 0 bis 60 Grad schräg zur Flugrichtung verstellen. Dies sollte bei höheren Geschwindigkeiten den Luftwiderstand minimieren, während der Flügel im Langsamflug in Normalstellung blieb und so für optimalen Auftrieb sorgte. 79-mal war die AD-1 in der Luft und wies nach, dass das Konzept durchaus funktioniert. Sie zeigte aber auch, dass ein Flugzeug mit schräg gestelltem Flügel wegen der ungleichen Auftriebsverteilung schwerer zu steuern ist.

C.450 Coléoptère: Käfer mit Ringflügel

Zu den kuriosesten Flugzeugen aus Europa zählt derweil die C.450 Coléoptère des französischen Herstellers Snecma. Der als Heckstarter konzipierte VTOL-Entwurf (Vertical Take-off and Landing) besaß einen Ringflügel, der sich von der Hälfte des Rumpfes abwärts um ein 36 Kilonewton starkes Strahltriebwerk legte. Ihren ersten Schwebeflug absolvierte die C.450 – noch gefesselt – am 17. April 1959. Anfang Mai 1959 gelang schließlich der erste freie Schwebeflug; er währte etwa dreieinhalb Minuten. Beim neunten Testflug gingder Prototyp jedoch am 25. Juli durch Absturz verloren, Testpilot Auguste Morel wurde schwer verletzt. Das Programm wurde daraufhin beendet.

BV 141: Asymmetrischer Aufklärer

Immerhin ins zweite Glied der Einsatzverbände schaffte es im Zweiten Weltkrieg die asymmetrische BV 141 aus dem Hause Blohm & Voss. Der dreisitzige Aufklärer war die Antwort der Hanseaten auf eine Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums. Dessen Forderung nach bestmöglicher Sicht erfüllte die BV 141 durch eine neben dem Hauptrumpf auf dem Flügel montierte, großräumig verglaste Kabine. Die Flugleistungen der ungewöhnlichen Einmot überzeugten gar Ernst Udet, damals Chef des Technischen Amtes, der das Flugzeug im Frühjahr 1938 persönlich testete. Dennoch konnte sich die BV 141 letztlich nicht durchsetzen. Nur 26 Exemplare wurden gebaut. Sie fristeten ein Schattendasein in Schulungsverbänden oder als Versuchsträger.

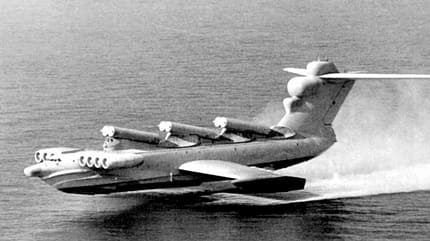

Ekranoplan: Seemonster aus der UdSSR

Kein Flugzeug im engeren Sinn, dafür fast 100 Meter lang und bis zu 544 Tonnen schwer, war das Ekranoplan KM aus der UdSSR, von der CIA ehrfurchtsvoll "Kaspisches Seemonster" genannt. Das gigantische Fluggerät, das sich den Bodeneffekt über der Wasseroberfläche zunutzen machte und in geringer Höhe übers Meer preschte, hob im Oktober 1966 erstmals ab. Angetrieben von insgesamt zehn Strahltriebwerken, erreichte das KM eine Geschwindigkeit von etwa 500 km/h und wurde über einen Zeitraum von 15 Jahren am Kaspischen Meer erprobt. 1980 stürzte es beim Start ab und versank. Ein weiteres Ekranoplan der sogenannten Lun-Klasse (Foto) ging derweil bei der sowjetischen Marine in Dienst und blieb bis in die 90er-Jahre aktiv.

V-173: Der fliegende Pfannkuchen

Seinen Platz unter den zehn kuriosesten Flugzeugen hat auch der "fliegende Pfannkuchen" aus den USA verdient: die Chance Vought V-173. Der als Kreisflügler ausgelegte Ent-wurf sollte Vorreiter für eine neue Generation von Jagdflugzeugen sein und von extrem kurzen Pisten operieren können. 60 Meter Startstrecke reichten ihr, um abzuheben. Technische Probleme aber warfen die Entwicklung immer wieder zurück. Letztlich wurden die V-173 und die aus ihr entstandene, größere XF5U-1 von den aufkommenden Strahlflugzeugen überholt.

F-117: Der Fighter mit der Tarnkappe

Erfolgreicher verlief die Laufbahn eines ganz besonderen Strahlflugzeugs: der Lockheed F-117. Die Nighthawk, der erste in Serie gebaute Stealth-Jagdbomber, war lange ein Mysterium. Erst am 10. November 1988 bestätigte die US-Regierung die Existenz der Maschine – über sieben Jahre nach ihrem Erstflug. Die charakteristische Form mit vielen kleinen Flächen, eine spezielle Beschichtung und interne Waffenschächte verleihen der F-117 gute Tarnkappenfähigkeiten. Auf dem Radar soll ihre Silhouette nicht größer sein als die einer Taube. Seit 2008 befindet sich das Stealth-Urgestein offiziell im Ruhestand. Allerdings tauchten 2019 mehrfach aktuelle Bilder fliegender F-117 auf. Die Legendenbildung um die Nighthawk dürfte also weitergehen.

Voyager: In neun Tagen um die Welt

Eine echte Legende der Luftfahrt ist auch die unförmige Voyager aus der Feder von Burt Rutan, mit der dessen Bruder Dick Rutan und Jeana Yeager Ende 1986 in neun Tagen die Welt nonstop umrundeten. Zu diesem Zweck hatte Rutan die aus CFK gefertigte Zweimot bedingungslos auf Reichweite ausgelegt. Beinahe jeder Winkel der Voyager kann als Tank genutzt werden. Der in dem Leichtgewicht deponierte Vorrat reichte für sagenhafte 42120 Kilometer. Danach befanden sich immerhin noch 32 Liter Restsprit in den Tanks.

Sea Dart: Das Überschall-Wasserflugzeug

Ein seegestützter Überschall-Abfangjäger, der keinen Flugzeugträger braucht: Das war die Idee, die Convair der F2Y Sea Dart zugrundelegte. Mit dem kleinen Deltaflügler, der wie ein Tragflächenboot auf Kufen durchs Meer pflügen und schließlich abheben sollte, warf der US-Hersteller 1948 seinen Hut bei einem Wettbewerb der US Navy in den Ring, die ein neues, überschallschnelles Jagdflugzeug suchte. Größtes Problem der Sea Dart war aber nicht ihre unorthodoxe Auslegung als Wasserflugzeug, sondern die schwachen J34-Turbojets von Westinghouse. Nach einem tödlichen Unfall und anhaltenden Problemen stellte die Navy das Projekt 1957 ein. Schallgeschwindigkeit erreichte die F2Y zuvor nur einmal – im Sinkflug. Dennoch ist sie damit das schnellste Wasserflugzeug, das jemals flog.

Dornier Do 335: Glanzstück der Propeller-Ära

Zu den außergewöhnlichsten Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs zählt die zweimotorige Dornier Do 335, die 1943 erstmals flog. Mit Zug- und Druckpropeller erreichte die passenderweise "Pfeil" genannte Maschine hervorragende Flugleistungen und gilt, mit über 730 km/h Höchstgeschwindigkeit, nicht zu Unrecht als Krönung propellergetriebener Jagdflugzeuge. Sie war ein großer Tiefdecker mit einem Heckleitwerk in Kreuzform und Bugfahrwerk. Die beiden DB-603-Motoren befanden sich im Rumpf. Dabei arbeitete der vordere normal auf die Zugluftschraube, der hintere dagegen über eine rund drei Meter lange Hohlwelle auf die Druckluftschraube. Selbst einen Schleudersitz besaß die Do 335. Zum Fronteinsatz kam sie jedoch nicht mehr.

Reid Flying Submarine: Das fliegende U-Boot

1964 flog in den USA das erste tauchfähige Flugzeug der Welt oder, wenn man so will, das erste "fliegende U-Boot". Donald E. Reid, ein 57jähriger Elektronikingenieur aus New Jersey, baute seine RFS-1 (Reid-Flying-Submarine) "Commander" in jahrelanger Arbeit in der heimischen Werkstatt. Von neun verschiedenen Schrottflugzeugen holte er sich hierfür Flügel, Triebwerk, Instrumente und Schwimmer. Ein etwa zehn Meter langer, zigarrenförmiger Rumpfkörper entstand aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Auf einem stromlinienverkleideten Pylon saß der 65-PS-Motor mit Zweiblattpropeller. Während des Tauchmanövers wurde der Motor durch eine große Gummihaube geschützt, die Reid aus einem alten Bombertank gefertigt hatte. Der Pilot musste beim Tauchen eine Aqualunge tragen. Nach dem erfolgreichen Erstflug warb Reid um Unterstützung durch die US Navy – vergeblich. Der einzige Prototyp steht heute im Mid Atlantic Air Museum in Reading, Pennsylvania.