Zu den Spitzenleistungen der deutschen Luftfahrttechnik während des Zweiten Weltkriegs gehört die von Dornier entwickelte Do 335. Die Geschichte dieses Flugzeugs begann in ihren Grundzügen schon 1937 mit dem Projekt Do P 59, das in den Folgejahren konsequent zur Do P 231 weiterentwickelt wurde. Dornier beteiligte sich 1942 damit an der Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) für ein Kampfflugzeug ohne Defensivbewaffnung. Die Bombenlast dieses 800 km/h schnellen Flugzeugs sollte mindestens 500 kg betragen.

Im Entwurfsbüro von Dornier wurden gleich mehrere Varianten mit verschiedenen Antrieben ausgearbeitet, und zwar die Do P 231/1 mit zwei Kolbenmotoren des Typs DB 605 E, die Do P 231/2 mit zwei DB 603 G-Kolbenmotoren und geänderter Flügelgeometrie sowie als dritte Variante die Do P 231/3 mit Mischantrieb. Das Technische Amt entschied sich nach der Überprüfung der Unterlagen für den von Dornier vorgelegten Entwurf mit zwei Kolbenmotoren, dessen rechnerische Flugleistungen revolutionär schienen. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Maschine lag bei über 750 km/h. Die Do P 231 wurde danach von einem Bomber zu einem Jäger umkonstruiert und führte nach einer Verzögerung von fast zwei Jahren zur Do 335, deren erster Prototyp am 26. Oktober 1943 zum Jungfernflug startete.

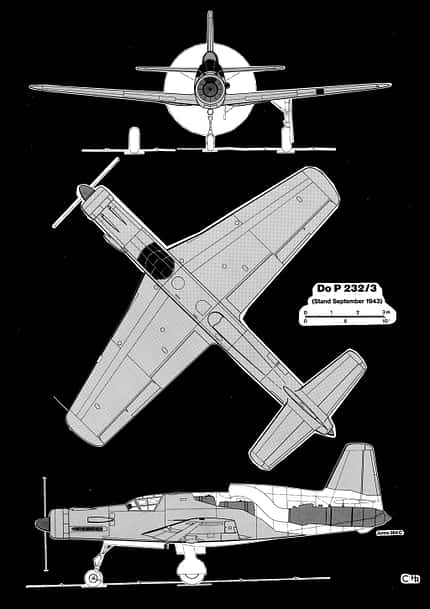

Zurück zum Entwurf Do P 231, bei dem man erstmals die Möglichkeiten des neuartigen Strahlantriebs untersuchte. Die Variante P 231/3 sah einen gemischten Antrieb vor, der im Bug aus einem DB 603-Kolbenmotor und einem Strahlantrieb im Heck bestand. Die Do P 231/3 wurde weiterentwickelt und führte im Mai 1943 zu Detailarbeiten an der Do P 232/2, die einen technisch ausgereiften Eindruck machte. Es handelte sich bei ihr um einen einsitzigen Schnellbomber mit Bugradfahrwerk, der bis auf den Mitteldeckerflügel und das neue Rumpfheck weitgehend der Do 335 glich. Das Hecktriebwerk mit Fernwelle und Luftschraube wurde durch ein Aggregat vom Typ Jumo 004 C ersetzt. Dies erforderte eine völlige Neukonstruktion des Rumpfhecks, in dem das Strahltriebwerk an genormten Befestigungspunkten aufgehängt war. Diese Triebwerkskombination erlaubte eine volle Ausnutzung der Vorteile beider Antriebsarten, und zwar: Große Reichweite durch den Flug mit Kolbenmotor sowie eine sehr hohe Geschwindigkeit im Luftkampf durch Einschalten des Strahlantriebs.

Die errechnete Marschgeschwindigkeit betrug 646 km/h und lag somit um 86 km/h höher als bei der Do 335. Auch die Reichweite der Do P 232/2 war größer, denn bei einer Dauergeschwindigkeit von 773 km/h in Volldruckhöhe erreichte sie noch eine Flugstrecke von 1250 km. Im Einmotoren-Sparflug kam sie bei 530 km/h rechnerisch auf 3500 km Reichweite.

Die Do P 232/2 entsprach weitgehend der Do 335. Lediglich ihr Mitteldecker-Tragwerk und das Rumpfheck hatte man neu gestaltet. Der Kraftstoffvorrat umfasste 2550 Liter. Als Bewaffnung sah man zwei durch den Propellerkreis feuernde 20 mm-Kanonen vom Typ MG 151/20 vor. Die Bombenlast lag bei maximal 1000 kg. Beim Vergleichsentwurf Do P 232/3 legte man die Kraftstoffmenge der Do 335 (1980 l) zugrunde und nutzte die durch den Einbau des Düsenantriebs entstandene Gewichtsverminderung zur Senkung des Startgewichts aus. Bei ungefähr gleicher Flächenbelastung ergab sich eine Flügelfläche von 33,50 m². Durch diese Flächenverkleinerung und die Verwendung des Jumo 004 G wollte man gegenüber der Do 335 eine Geschwindigkeitssteigerung von über 110 km/h in Bodennähe erreichen. Bei einer Dauergeschwindigkeit von 540 km/h betrug die Flugstrecke der Do P 232/3 etwa 2550 km. Untersucht wurde bei diesem Entwurf auch die Verwendung des Originalflügels der Do 335, wobei sich allerdings etwas schlechtere Leistungen ergaben. Die Bewaffnung bestand anfangs ebenfalls aus zwei MG 151/20, wurde jedoch später um eine 30 mm-Motorkanone vom Typ MK 103 erweitert. Als Bombenlast waren 500 kg vorgesehen, doch konnte die Do P 232/3 maximal bis zu 1000 kg mitführen. Ein technisch besonderes Merkmal war bei dieser Do P 232-Variante die Luftzuführung für den Antrieb im Heck. Der lippenförmige Einlauf für den S-förmigen Kanal befand sich über dem hinteren Kraftstoffbehälter auf dem Rumpfrücken. Trotz der errechneten Flugleistungen kam das Schnellbomber-Projekt Do P 232 über das Reißbrettstadium nicht hinaus. Es wurde im Herbst 1943 zu den Akten gelegt, da man sich bei Dornier auf Anweisung des RLM nach einer Baumusterbereinigung auf die Do 335 konzentrierte.

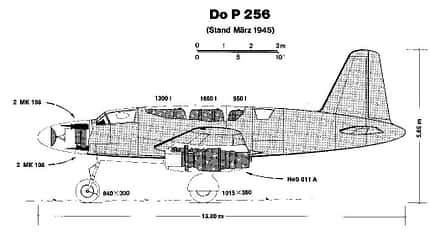

Die Entwicklung eines zweisitzigen Allwetterjägers begann mit der Do 335 V10 und konnte bis zur Serienreife vorangetrieben werden. Als Verbesserung dieser mit A-6 bezeichneten Do 335 entstand schließlich noch der Entwurf der Nachtjagdversion B-6, deren zwei Mustermaschinen (V17 und V18) sich bei Kriegsende im Bau befanden. In der Nachtjäger-Entwicklung untersuchte man bei Dornier auch den reinen Strahlantrieb und leitete 1944/45 aus der Do 335 B-Reihe die Do P 256 ab.

Zweistrahlige Do P 256 als schneller Nachtjäger

Bei ihr handelte es sich um einen mit zwei Strahltriebwerken vom Typ Heinkel HeS 011 A ausgerüsteten Tiefdecker mit einfachem Seitenleitwerk. Die über 12 000 kg schwere Maschine hatte eine rechnerische Höchstgeschwindigkeit von 824 km/h und einen Aktionsradius von fast 1000 km. Als Bewaffnung waren vier 30 mm-Kanonen vom Typ MK 108 geplant. Unter der klappbaren Rumpfspitze aus Kunststoff war der Parabolspiegel des Nachtjagd-Sichtgeräts FuG 240 Berlin montiert.

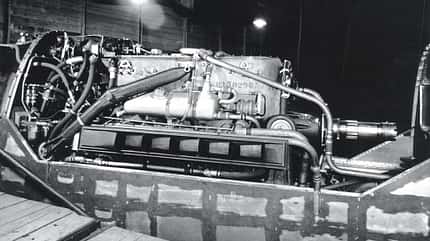

Das HeS 011 war das modernste und schubstärkste Strahltriebwerk seiner Zeit, von dem bis Kriegsende nur 19 Versuchsmuster fertiggestellt wurden. Der Bau von neun Serientriebwerken mit der Bezeichnung HeS 011 A-0 wurde unter amerikanischer Aufsicht zu Ende geführt und im August 1945 abgeschlossen. All dies zeigt, dass man sich bei Dornier mit den guten Flugleistungen und -eigenschaften der Do 335 keineswegs zufrieden gab. Dabei war das Mischantrieb-Projekt Do P 232 sicher nur eine Übergangslösung zum reinen Strahljäger oder -bomber. Stets legte man jedoch bei allen Studien und Entwürfen die bewährte Konzeption der Do 335 zugrunde. Die zum Teil vielversprechenden Arbeiten wurden bei Kriegsende 1945 abgebrochen, und die Unterlagen verbrannt oder von der US Air Force zur Auswertung in das Forschungszentrum Wright Field in Dayton, Ohio gebracht.

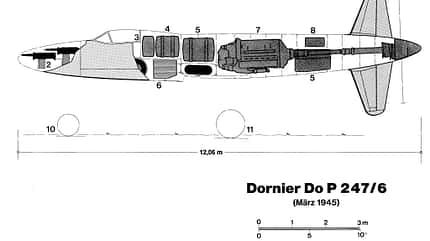

Bei der als Nachfolgeprojekt der Do 335 angedachten Do P 247 verzichtete man auf den vorderen Motor. Damit ergab sich eine Reihe von Vorteilen. Man erreichte nicht nur einen nahezu optimalen Luftschrauben-Wirkungsgrad, sondern auch einen einwandfreien Strömungsverlauf an der Zelle. Außerdem entfiel der Ringkühler, so dass man stattdessen im Bereich der Flügelwurzeln je einen Blockkühler vorsah. Bei der Do P 247, die sich Ende 1944 bei Dornier auf den Reißbrettern befand, handelte es sich um einen einmotorigen und einsitzigen Jäger mit Druckschraubenantrieb und Kreuzleitwerk. Als Motor war ein Jumo 213 J mit MW 50-Einspritzung vorgesehen, dessen Startleistung bei 2600 PS lag und der in 11 300 m Höhe immer noch 1850 PS entwickelte. Die rechnerische Höchstgeschwindigkeit der Do P 247 lag bei 835 km/h. Durch den Wegfall des Bugmotors war es möglich, die Rumpfspitze für den Einbau einer starken Angriffsbewaffnung (drei 30 mm-MK 108) zu gestalten. Aufgrund des Kriegsverlaufs blieb dieser Entwurf jedoch im Reißbrettstadium.

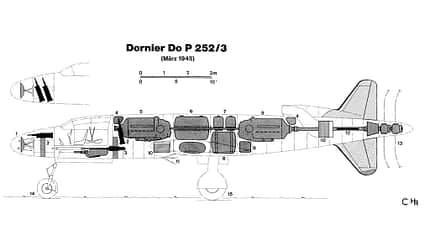

Bei dem Projekt Do P 252, das zur gleichen Zeit bearbeitet wurde, ging man einige Schritte weiter. Es unterschied sich von der Do P 247 durch zwei Tandemtriebwerke und gegenläufige Luftschrauben im Heck. Die für Flugzeuge mit Kolbenmotoren bis dahin kaum möglich gehaltene Höchstgeschwindigkeit von über 900 km/h konnte rechnerisch nachgewiesen werden. Man führte Untersuchungen durch, um diese Leistung durch die Verwendung von stärker gepfeilten Flügel-und Leitwerksflächen (je 35°) und so genannten Pfeil-Luftschrauben (50°) noch zu steigern. Auch hier fanden trotz des absehbaren Kriegsendes Windkanalversuche statt, und man kam auf eine Maximalgeschwindigkeit von knapp unter Mach 0,8.

Die Do P 252 war in Ganzmetall-Schalenbauweise ausgelegt und als allwettertauglicher Zerstörer, aber auch als Nachtjäger und Jagdbomber vorgesehen. Ihre Angriffsbewaffnung hätte den jeweiligen Einsatzaufgaben angepasst werden können. Sie umfasste normal zwei 30 mm-MK 108 mit 2 x 80 und 1 x 60 Schuss in der auswechselbaren Rumpfspitze sowie zwei MG 213C/20 mit je 120 Schuss im Rumpf unterhalb des vorderen Motors. Für Nachtjagdeinsätze war die Umrüstung auf zwei MK 108 mit je 100 Schuss als starre Schrägbewaffnung (70°) möglich. Bei Jagdbombereinsätzen war unter den Außenflügeln die Mitnahme einer Bombenlast von maximal 1000 kg möglich. Die Funk- und Navigationsausrüstung der Do P 252 war entsprechend der Aufgabenstellung dieses Musters sehr umfangreich und entsprach dem modernsten Stand. Das große Cockpit mit Einstieg über eine Leiter durch den Bugradschacht war anfangs für zwei Mann ausgelegt, wurde aber später für drei Mann noch vergrößert.

Als Triebwerksanlage sah man bei der Do P 252 wahlweise zwei Daimler-Benz DB 603 LA oder Jumo 213 J vor, die im Rumpf tandemartig eingebaut waren und über ineinander laufende Fernwellen die gegenläufigen, absprengbaren Druckschrauben im Heck antrieben. Beim Projekt 1 der Do P 252 waren dies noch konventionelle VDM-Propeller mit verstellbaren Holzblättern und einem Durchmesser von 3,20 m. Für die Projekte 2 und 3 wählte man dagegen die Pfeil-Luftschrauben, die eine technische Neuheit darstellten. Sie stammten von der Firma Heine. Bei den DB 603 LA und Jumo 213 J handelte es sich um zwei flüssigkeitsgekühlte Zwölfzylindermotoren mit Zweistufenladern und MW 50-Einspritzung. Beide entwickelten eine Startleistung von über 2000 PS. Für Nachtjagdeinsätze konnten die Auspuffreihen der beiden Motoren mit Flammenvernichtern ausgestattet werden.

Auch die Zelle und das Tragwerk wurden mehrmals geändert. Das Projekt 1 erhielt einen in zweiholmiger Ganzmetallbauweise ausgelegten Flügel mit Laminarprofil und einer Spannweite von 16,40 m. Letztere wurde beim Projekt 2 auf 18,40 m vergrößert, und auch die aerodynamische Fläche lag wegen der stärkeren Pfeilung mit 55 m2 höher. Das Projekt 3 hatte dagegen wieder ein etwas kleineres Tragwerk mit geringerer Nasenpfeilung (25°) und einer Spannweite von 15,80 m. Wie bei der Do 335 hatte man den Randbogen der unteren Seitenflosse als gefederte Notkufe ausgebildet. Auch die Anordnung des Heckleitwerks übernahm man von der Do 335.

Die Projekte mögen auch aus heutiger Sicht technologisch interessant sein, spätestens ab Mitte 1944 war allerdings angesichts des Kriegsverlaufs und des sich ständig verschärfenden Materialmangels absehbar, dass sie nicht hätten realisiert werden können.

Klassiker der Luftfahrt Ausgabe 04/2012