Schon im Sommer 1968 durfte Dieter Schmitt den Prototyp der FK 3 für die Flug Revue fliegen. 1969/70 fertigte VFW dann elf Exemplare dieses Hochleistungsseglers, bevor die Firma den Segelflugzeugbau zugunsten anderer Projekte einstellte. Bedauerlich, denn die FK 3 war auf Wettbewerben von Anfang an erfolgreich. Heute sollen noch etwa sieben dieser Segelflugzeuge fliegen. Otto Funk, der auch im fortgeschrittenen Alter noch eine UL-Flugschule am Flugplatz Speyer betreibt, besitzt eine dieser FK 3. Dieter Schmitts folgender Testbericht ist heute ein Zeitdokument zu der FK 3, die mit ihrer Auslegung einen völlig eigenständigen Weg beschritt:

In der Lehrlingswerkstatt der Vereinigten Flugtechnischen Werke GmbH (VFW), Werk Speyer, wurde unter der Leitung von Ingenieur Otto Funk ein sehr interessantes Hochleistungsflugzeug in Metall-Gemischtbauweise gebaut, die FK-3. Ingenieur Funk, der diese Maschine konstruierte, ging mit der FK 3 neue Wege im Flügelbau, die nicht auf den Segelflugzeugbau beschränkt bleiben dürften, sondern auch im Motorflugzeugbau Eingang finden werden. Seine Bauweise ermöglicht nicht nur in hohem Maße Leichtbau, sondern führt auch zu einer hohen Oberflächengüte, ohne besondere Kosten zu verursachen. Die Lehrlinge von VFW haben mit der Aufgabe, die ihnen bei der FK 3 gestellt wurde, fachliches Können und die Fähigkeit zur Teamarbeit zwischen Konstrukteur und Flugzeugbauer überzeugend demonstriert. Gleichzeitig zeigt aber eine Konstruktion wie die FK 3, welche Impulse für den Flugzeugbau fertigungstechnisch auch vom Segelflugzeug ausgehen.

Ausgeklügelter Material-Mix

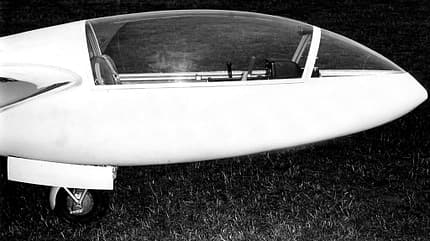

Im Hochleistungssegelflugzeugbau hat sich die Kunststoffbauweise in den letzten Jahren so gut entwickelt und bewährt, daß die konventionelle Metall-, Holz- und Gemischtbauweise fast völlig verdrängt wurde. So ist es besonders interessant, hier einen Hochleistungssegler der Offenen Klasse vorzustellen, der in Metallbauweise hergestellt ist und schon in seiner Formgebung her einen hervorragenden Eindruck macht. Die FK 3, die bis jetzt nur als Prototyp existiert, verkörpert eine interessante Kombination von neuartiger Metallbauweise bei der Konstruktion von Flügel und Leitwerk und von Metall-GFK-Gemischtbauweise bei der Ausführung des sehr schlanken Rumpfes. Das Rumpfvorderteil besteht aus einer mit GFK verkleideten Stahlrohrkonstruktion, an die mit vier Bolzen ein genietetes Leichtmetallrohr angeschlossen ist. Dieses Rohr besitzt weder Stringer noch Spanten und hat einen so geringen Durchmesser, daß man eher von einem Leitwerksträger als von einem Rumpf sprechen kann. Die starke Einschnürung nach dem Flügel-Rumpfübergang wurde vom Konstrukteur der FK 3, Ing. Otto Funk, bereits bei seinen Konstruktionen Greif 1a und Greif 2 angewendet und hat sich bei diesen Typen sowohl in Bezug auf Festigkeit als auch aerodynamisch bewährt.

Bei der Auslegung des Rumpfes lagen also bereits Erfahrungen vor, jedoch musste bei dem sehr schlanken Rumpfvorderteil der Konstruktion des Einziehfahrwerks durch günstige Auslegung der Kinematik besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Unterbringung des gefederten Einziehfahrwerks, der Antriebe und Gestänge für den Anschluß von Bremsklappen, Wölbklappen und der Ruder ist bei den dafür ver-bleibenden geringen Platzverhältnissen sowohl in der Konstruktion als auch in der Bauausführung ein Meisterstück. Dass dann noch ein normaler Gepäckraum vorhanden ist, überrascht. Zum Schutz des Rumpfes bei Außenlandungen wurde eine kufenähnliche Verstärkung im Boden eingebaut.

Völlig neuartige Flügelkonstruktion

Bei der Konstruktion des Flügels gelangte eine völlig neue Bauweise zur Anwendung, die trotz extremem Leichtbau eine große Formgenauigkeit für das Laminarprofil und hohe Festigkeit für den zweiteiligen Flügel mit seinen zweiteiligen Wölbklappen garantiert. Der Flügel besitzt einen Holm, der als Zugfeldträger aufgebaut ist. Dieser Doppel-T-Holm läuft in einem U-Profil aus und besitzt einen nur 0,5 mm starken Holmsteg, der mit den Holmgurten aus Standard-Strang¬preßprofilen zunächst verklebt und anschließend vernietet wird. Ein nur 50 cm langer, aus Stahlblech geschweißter Nasenholm leitet die Längs- und Torsionskräfte in den Rumpfbeschlag ein. Ein Endsteg trägt die Beschläge für Wölbklappen und Querruder. Die nur 0,5 mm starke; aus plattiertem Leichtmetallblech bestehende Außenhaut wird alle 140 cm durch Leichtmetall-Hartschaum-Sandwich-Rippen und dazwischen durch ein neuartiges Wabensystem von Hartschaumplatten gegen Beulen gestützt. Die Sandwich-Rippen dienen gleichzeitig als Strakrippen für das Wabensystem aus Conticell 60. Alle Blechteile sind witterungsunempfindlich und müssen deshalb nicht lackiert werden. Die glänzende Oberfläche des Flügels ist in ihrer Güte nicht mehr derjenigen eines normalen Metallflugzeuges vergleichbar. Durch diesen Aufbau hat der Flügel eine erstaunliche Torsionssteifigkeit, die auch die Wölbklappen, Querruder und das Leitwerk aufzuweisen haben. Bei positivem Ausschlag der Wölbklappen wird zwischen ihren beiden Teilen eine Differenzierung wirksam, die auch die Querruder überlagert. Bei vollem Ausschlag auf + 15 ° haben die innere Klappe +15°, die äußere +13° und die Querruder +11 °. Beim Zurücknehmen der Klappenstellung auf 0° geht die Differenzierung ebenfalls progressiv zurück und bleibt von 0° Klappenausschlag bis -10° ohne Wirkung.

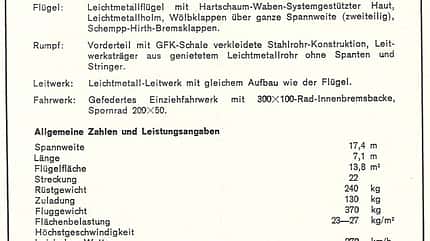

Als Landehilfe sind große Schempp-Hirth-Bremsklappen montiert. Trotz dieser recht aufwendigen Ausführung mit Wölb- und Bremsklappen ist das Gesamtgewicht je Flügelhälfte von nur 75 kg für ein Flugzeug der 18-m-Klasse zweifellos niedrig. Auch das Gewicht des Rumpfes mit Leitwerk ist mit 90 kg gering, so dass sich das für ein Hochleistungsflugzeug der Offenen Klasse günstige Rüstgewicht (mit Instrumenten) von 240 kg ergibt.

Ziel: Gute Steigwerte auch bei schwacher Thermik

Von einem Flugzeug mit modernem Klappenprofil, das sich durch die geringe Flächenbelastung von nur 23 bis 27 kg/m2 ausweist, durften gute Steigleistungen auch im engen Kreisflug erwartet werden, wenn die Flugeigenschaften der günstigen Gesamtauslegung entsprechen. Hierbei wurden die schwierigen europäischen Wetterbedingungen besonders berücksichtigt. Trotzdem wurde ein ablassbarer Wasserballast von insgesamt 50 kg vorgesehen, um auch bei starken Wetterlagen konkurrieren zu können. Die Höchstgeschwindigkeit bei jedem Wetter soll 270 km/h betragen. Nach der Besichtigung des zerlegten Flugzeuges in der Werkstatt mit einer eingehenden Besprechung aller technischen Besonderheiten, hatte ich trotz des andauernden sehr mäßigen Segelflugwetters in diesem Jahr keine Bedenken, auch mit schwächster Thermik auszukommen. Aber es regnete in Strömen, und so konnten wir die schlanke FK 3 erst nach 17.00 Uhr startklar machen.

Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen, aber mit 8/8 Stratus war das Wetter noch schlecht genug. Der Einstieg in die FK 3 ist leicht, da nur ein kleiner Teil der großen Haube fest mit der Rumpfverschalung verbunden ist. Der Halbliegesitz mit eingeknöpftem Kissen ist nicht verstellbar, die Pedale hingegen in einem Bereich von 30 cm. Eine Anpassung ist bequem auch während des Fluges in sechs Rasten möglich. Für große Piloten reicht jedoch der Platz nicht aus, um bequem zu sitzen. Das dürfte für die Serie leicht zu ändern sein. Die Rumpfbreite in Schulterhöhe dürfte wohl ebenfalls das Minimum darstellen (49 cm), jedoch muß festgestellt werden, daß alle Bediengriffe und Hebel sehr günstig und handgerecht angebracht sind. Außerdem ist genug Bewegungsfreiheit auch für lange Arme und für volle Querruderausschläge vorhanden. Ich habe schon Flugzeuge mit geräumigen Rümpfen geflogen, wo dies nicht möglich war. Es ist lobenswert und vorbildlich, mit welchem Geschick der Platz genutzt worden ist.

Im Cockpit ist es recht eng

Ein Freund schleppte mich mit einer Morane in den düsteren Abendhimmel. Die Luft war ruhig wie dickes Öl. Schon im Rollen war die Ruderwirkung gut, und die FK 3 hob leicht bei 60 km/h ab, als ich die Wölbklappen in diesem Augenblick auf + 3° stellte. Im Schlepp bei 90-100 km/h zeigte sich, wie exakt das Flugzeug auf jeden Ruderausschlag reagiert, der rote Wollfaden war sauber in der Mitte zu halten.

Die Sicht aus der Haube ist hervorragend, leider stört der am Rahmen angebrachte Magnetkompaß die Sicht nach vorn zur Schleppmaschine. Bei Klappenstellung + 5 ° senkt sich die Schnauze etwas, doch ließe sich ein anderer Platz für das Instrument finden. Allerdings verlangen die kleinen Instrumentenpilze in diesen modernen Flugzeugen eine klare Beschränkung auf das notwendigste Gerät. Absolut keine Spiegelung von Hebeln oder Instrumenten in der Haube ist wohl selten, aber erfreuliche Tatsache. Die zusätzliche Lüftung durch den offenen Fahrwerkschacht ist beträchtlich und war wegen des feuchtkalten Wetters für meinen Hals und den nackten Kopf unangenehm. Aber das ist kaum dem Konstrukteur zur Last zu legen, ich hätte mir ja gleich meine Wollmütze aufsetzen können. Bei Wettbewerben wird dieser Zug aber wohl angenehm sein, denn wie oft muß man startbereit und angeschnallt in der Sonne braten, bis man endlich hochgeschleppt wird.

Sehr gutmütiges Flugverhalten

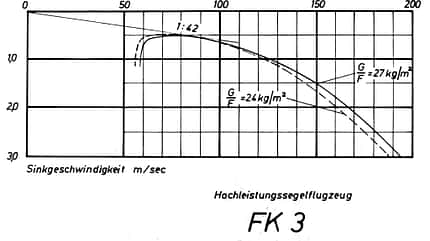

In 2000 m über Platz klinkte ich aus und zog schnell das Fahrwerk ein, an dem die Schleppkupplung montiert ist. Der Fahrwerkhebel liegt günstig, und der Einziehvorgang mit Sicherung durch Umlegen des Griffes geht vorbildlich leicht. Sofort hört das brausende Geräusch auf, wenn die Klappen den Fahrwerkschacht abgedeckt haben, ebenso die Zugluft. Stauluft für die Lüftung wird an der Rumpfspitze entnommen und durch eine breite Düse über die ganze Haube gespült. Außerdem ist ein Schlauch angeschlossen, mit dem man die Lüftung flexibel zu jeder Stelle in der Kabine führen kann. Zwei Regulierhebel sorgen für die gewünschte Verteilung. Zunächst erflog ich die Gleichgewichtsgeschwindigkeit bei Klappenstellung 0°. Sie liegt bei 87 km/h Anzeige. Das Badin-Variometer sowie das Elektrische von Hornig zeigten minutenlang etwa 60 cm/s Sinken an. Bei Klappenstellung + 3° und etwa 65 km/h gingen beide Variometer auf etwa 50 cm/s Sinken und blieben dort stehen. Das ist schon beachtlich.

Langsam nahm ich nun die Fahrt weg, bis bei unter 55 km/h die FK 3 nach unten und etwas auf die Seite ging, was aber mit dem Seitenruder einwandfrei korrigiert werden konnte; fast bis zum Sackflug. Eine Überziehwarnung durch Schütteln im Leitwerk war jedoch nicht zu erkennen. Will man das Trudeln einleiten, so muß man bei Abreißgeschwindigkeit ins Seitenruder treten. Die FK 3 geht leicht hinein, aber ist mit Nachlassen des Knüppels und Gegenseitenruder auch nach 1/4 Umdrehung schnell wieder heraus. Sie nimmt schnell Fahrt auf.

Zügige Kurvenwechsel

Grundsätzlich kann gesagt werden, daß man sich in der kleinen Kabine mit der guten „Tuchfühlung" sofort zu Hause fühlt, wozu die angenehm harmonierenden Ruderdrücke - und Wege und die gut zugänglichen und leicht bedienbaren Hebel ebenso beitragen wie die ausgezeichnete Sicht. Wie bei allen Klappenflugzeugen muss beim Übergang in eine andere Geschwindigkeit sehr darauf geachtet werden, daß Klappenstellung und Fahrt harmonieren, um die volle Leistung zu erhalten. Der Klappenhebel ist leicht rastbar und sowohl mit bequemer Armlage als auch optisch gut in seiner Stellung kontrollierbar. Eine Raste bedeutet 1° Veränderung, der Bereich liegt zwischen +15° und -10°. Erstaunlich stabil fliegt das Flugzeug im Kreisflug. Mit 30° Schräglage und Klappenstellung +5° mit nur 75 km/h läßt sich die FK 3 exakt kreisen, ebenso wie bei 45° Schräglage mit 0 ° Klappenstellung 85 km/h zu halten sind. Ein Gegenstützen ist nicht erforderlich! Mit solchen Werten lassen sich auch schwache Thermikfelder nahe am Kern ausfliegen, wenn schnellere Flugzeuge bereits dem Absaufen ausgeliefert sind.

Bei einem weiteren Flug konnte ich das in minimaler Thermik nach 20.00 Uhr ausprobieren, nur die Dunkelheit zwang mich dazu, den Flug abzubrechen. Die aufzuwendenden Ruderkräfte bei schnellem Kurvenwechsel liegen bei 90 km/h und 0° Klappenstellung im normalen Bereich. Ich stoppte einen Durchschnittswert von 45° zu 45° von vier Sekunden, was für ein großes Flugzeug eine gute Note bedeutet. Die Rollwendigkeit ist allerdings bei kleineren Geschwindigkeiten, also mit positiven Klappenstellungen, erheblich geringer, da durch die Überlagerung der Querruder diese nicht mehr zum vollen Ausschlag kommen. Der Wirkungsbereich der Querruder nimmt bei progressiv wachsender Differenzierung immer mehr ab.

Die Wirksamkeit liegt jedoch immer im sicheren Bereich! Mit kontinuierlicher Veränderung der Klappenstellung auf -10° und Übergang in den Schnellflug über 130 km/h wird der Druck im Höhenruder schließlich gering negativ. Die aufzubringende Handkraft zum Abfangen ist gering und so vermisst man die Höhenrudertrimmung wenig. Sie ist zwar in Form einer Federtrimmung vorhanden, jedoch praktisch unwirksam und wird geändert. Geräusche sind auch im Schnellflug gering, was für die gute aerodynamische Formgebung spricht. Die Flügeldurchbiegung im Schnellflug ist gering. Trotz der relativ geringen Flächenbelastung ohne Ballast von etwa 24 kg/2, mit der ich flog, erreichte das Flugzeug durch seine Wölbklappen gute Werte im Schnellflug. So konnte ich in ruhiger Luft konstant 2 m/s Sinken bei 160 km/h ablesen. Die angegebene Gleitzahl von 42 bei 88 km/h dürfte sicher erreicht werden, und wie Vergleichsflüge mit vermessenen Flugzeugen ergeben haben, ist dieser Wert eher als pessimistisch zu bezeichnen.

Kurze, steile Anflüge sind kein Problem

Auf meinem langen Geradeausflug zurück zum Platz machte ich Slipversuche, wobei sich der Linksslip als wirksamer erwies. In jedem Falle muß das Seitenruder voll eingesetzt werden, um eine geringe Gleitwinkelsteuerung zu erzielen, dagegen das Querruder unter 40 %. Das Seitenruder saugt sich dabei fest. Die Wirkung der Bremsklappen ist unglaublich stark, was sich beim Landeanflug zeigte. Die voll gefahrenen Bremsklappen ergeben bei 80 km/h bereits 6-7 m/s Sinken und bei 90 km/h sogar 9 m/s. Über 100 km/h zeigte das Vario¬meter mehr als 10 m/s und war über der Anzeigegrenze. Allein mit einer Fahrtregulierung läßt sich schon eine gute Gleitwinkelsteuerungvornehmen, wobei unter80 km/h eine positive Wölbklappenstellung dazugehört. Auf kleine Außenlandfelder könnte man beinahe im Sturzflug herunter, und auf den Punkt genau läßt sich die FK 3 weich abfangen, ohne durchzusacken. Die gut wirkende Innenbackenbremse bringt das Flugzeug schnell zum Stehen.

Bei der Konstruktion der FK 3 wurden mehrere Ziele verfolgt:

• Es sollte eine rationelle Fertigung durch Entwicklung einer neuen Bauweise ermöglicht werden.

• Diese Bauweise sollte gleichzeitig Witterungsunempfindlichkeit der Zelle und hohe Oberflächengüte bringen.

• Der Leichtbau sollte ebenso auf dem Programm stehen wie die Möglichkeit, mit nur angelernten Arbeitskräften beim Serienbau auszukommen.

• Trotz Auslegung des Flugzeuges mit Wölbklappen sollte die FK 3 leicht von Durchschnittspiloten geflogen werden können.

• Überdurchschnittlich gute Kreisflugeigenschaften sollten dem Flugzeug auch bei schwachen Thermiklagen eine gute Reisegeschwindigkeit sichern.

Diese Ziele sind erreicht worden. Mit ihren guten Eigenschaften und dem breiten Leistungsspektrum für schwache und starke Wetterlagen ist die robuste FK 3 zum erfolgreichen Einsatz in allen Gebieten der Erde geeignet. Besonders hervorzuheben ist, daß die FK 3 innerhalb der Lehrlingsausbildung der Firma VFW, Werk Speyer, in der Lehrwerkstatt gebaut worden ist. Den jungen, angehenden Metallflugzeugbauern wurde dabei gezeigt, daß ohne die Zusammenarbeit von Konstrukteur, technischem Zeichner, Werkzeugmacher und Flugzeugbauer kein Flugzeug gebaut werden kann.

Bei entsprechender Nachfrage soll die FK 3 ab Frühjahr 1969 zu einem Preis von ca. 26000,- DM geliefert werden.

FLUG REVUE Ausgabe September 1968

Dieter Schmitt