Während das zivile Geschäft in den letzten Jahren boomte, hat Boeing im militärischen Bereich das Problem, dass altgediente Muster wie die F-15 Eagle und die F/A-18 Super Hornet über kurz oder lang an das Ende ihrer Produktionszeit kommen. Das Werk in St. Louis, einst Heimat der McDonnell Douglas F-4 Phantom, braucht also dringend neue Programme. Die gibt es in der heutigen Zeit nicht gerade im Überfluss. Und so gilt es, bei den wenigen Möglichkeiten voll auf Sieg zu spielen. Im anstehenden Trainerwettbewerb der US Air Force für einen Nachfolger der T-38 Talon setzt Boeing jedenfalls auf eine komplette Neuentwicklung, die auf die ziemlich hohen Anforderungen des Air Education and Training Command hin optimiert ist und noch Wachstumsmöglichkeiten bietet.

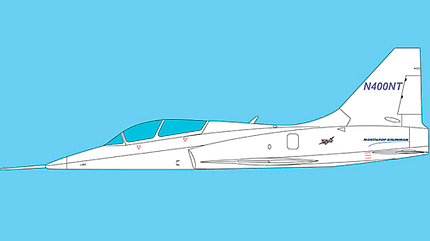

Seit etwa fünf Jahren ist die Beschaffung eines T-38-Nachfolgers im Gespräch, und seit dieser Zeit beschäftigen sich die Spezialisten bei Boeing mit diesem Thema – ohne dass bisher wesentliche Details nach außen gedrungen wären. Nun war es aber so weit: Kurz vor der jährlichen Konferenz der Air Force Association in National Harbor bei Washington wurde der T-X-Entwurf mit großem Tamtam in St. Louis enthüllt. Zum Vorschein kam ein schnittiges Modell mit Doppelleitwerk und vorgezogener Flügelwurzel, das auch als Miniausgabe der Hornet durchgehen würde. Jedenfalls betont Boeing, dass der T-X-Entwurf eine ausgezeichnete Wendigkeit biete und mit hohen Anstellwinkeln geflogen werden könne. Das F404-Triebwerk mit Nachbrenner von GE Aviation sorge für einen guten Leistungsüberschuss.

Großzügiges Cockpit für Schüler

Das Handling sei bei allen Geschwindigkeiten ausgezeichnet, so Boeing. Dank Fly-by-Wire-Steuerung könnten die Flugeigenschaften dem Leistungsstand der Schüler angepasst werden. Schüler und Lehrer profitierten von einem großzügigen Cockpit mit exzellenter Rundumsicht, das für Piloten aller Größen geeignet sei (JPATS 1-7-Standard). Natürlich bestimmt ein großes Farbdisplay, dessen Anzeigeformate frei gewählt werden können, das Instrumentenbrett. Bei den Schleudersitzen wird auf ein vorhandenes Modell zurückgegriffen. Zum Flugzeug selbst gesellt sich ein umfangreiches Arsenal an Computer-Lernstationen und Simulatoren.

Angesichts dieser euphorischen Beschreibung der Leistungsfähigkeit der T-X betont Boeing vorsichtshalber aber auch, dass man die Anforderungen der Air Force nicht komplett übererfülle. Allerdings gibt es in der vorläufigen Fassung der Ausschreibung einige Bereiche wie die Wenderate, bei der die Kontrahenten Zusatzpunkte sammeln können, wenn sie über den Minimalforderungen liegen. Das gilt aber nur bis zur Wunschleistung (zum Beispiel Grenzwert 6.5 g bei einer engen Kurve über 4500 m mit einer Zielvorgabe von 7.5 g).

Mehr Leistung solle nicht zulasten höherer Kosten gehen, verspricht Boeing. Deshalb wurde besonderer Wert auf hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung gelegt, wobei man bei den Systemen teils auf bewährte Geräte zurückgreift. Bei Entwicklung und Bau setzten Boeing und Partner Saab modernste Verfahren ein. Die Montage erfolgt zum Beispiel ohne große Vorrichtungen, und geeignete Teile werden im 3D-Druck-Verfahren hergestellt. Insgesamt kommen beim T-X wohl recht wenig Verbundwerkstoffe zum Einsatz.

Ob die Boeing T-X die hohen Ziele erreichen kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Laut Hersteller soll der Erstflug noch vor Jahresende stattfinden. Die bei der Roll-out-Feier präsentierte Maschine hat bereits mit Bodentests begonnen, und ein zweites Flugzeug ist fast fertig. Es wird zunächst für Belastungsversuche verwendet.

Wie die Produktion organisiert werden würde, sollte Boeing den Trainerwettbewerb gewinnen, ist noch offen. Selbst zu den genauen Arbeitsanteilen von Partner Saab aus Schweden gab es bisher keine offiziellen Angaben. Durch Fotos ist allerdings bekannt, dass der komplette Rumpf hinter dem Cockpit per Luftfracht aus Linköping nach St. Louis angeliefert wurde.

Auswahlentscheidung Ende 2017 geplant

Auch für die Schweden, die bereits im zivilen Bereich diverse Teile für Boeing produzieren, wäre ein T-X-Gewinn also Gold wert. Schließlich geht es um 350 Flugzeuge, die von der USAF benötigt werden. Darüber hinaus hofft man auf Exportkunden. Die Produktion würde sich allerdings hinziehen. Nach Herausgabe der endgültigen Ausschreibungsunterlagen, voraussichtlich im Dezember, soll Ende 2017 eine Auswahlentscheidung getroffen werden.

Ein formelles Vergleichsfliegen ist dabei nicht geplant, aber Demoflüge wären wohl notwendig. Die vorläufige Einsatzbereitschaft des T-38-Nachfolgers wird dann erstaunlicherweise erst für 2024 angestrebt, und die volle Einsatzbereitschaft soll gar erst 2034 erreicht werden – um „die Fertigungsrate der strategischen Planung der Air Force anzupassen“. Das Pentagon hat nämlich zu viele Großprogramme am Laufen und eigentlich zu wenig Geld dafür.

Viererbande

Nach einigen Veränderungen im Feld der Wettbewerber kann die US Air Force nun wohl vier Angebote auf ihre T-X-Ausschreibung erwarten. Neben Boeing sind die folgenden Firmen dabei.

Northrop Grumman wollte zunächst die BAE Hawk anbieten, doch die hoch gesetzten Flugleistungsforderungen machten dies unmöglich. So entschied man sich wie Boeing für eine komplette Neuentwicklung. Diese war bei Redaktionsschluss noch nicht offiziell vorgestellt. Doch Erlkönig-Bilder aus Mojave zeigen ein Flugzeug, das praktisch der T-38 entspricht, allerdings mit nur einem F414-Triebwerk. Auch hier liegt die Kunst darin, Leistungen und Wachstumspotenzial mit niedrigen Kosten in Einklang zu bringen.

Lockheed Martin greift bei seinem Angebot auf die T-50 von Korean Aerospace zurück, die einst mithilfe des US-Unternehmens entwickelt wurde. Hier ist ebenfalls ein F404-Triebwerk installiert. Das Cockpit wird modernisiert.

Die Produktion der T-50A würde im Falle des Gewinns in Greenville, South Carolina, durchgeführt. Seit dem 2. Juni, beziehungsweise seit Ende Juli, fliegen zwei Prototypen, zunächst in Sachon.

Raytheon ist der neue US-Partner von Leonardo (früher Alenia Aermacchi), der die M-346 anbietet. Diese erhält für T-X den Marketingnamen T-100. Sie galt lange als ein Favorit, doch die höheren Leistungsanforderungen kann sie wohl nur noch gerade so erfüllen. Dafür sollte sie recht preisgünstig sein.

Zudem liefert mit CAE eine sehr erfahrene Firma die Simulatoren. Zunächst hatte General Dynamics als US-Partner fungiert, sich aber 2013 zurückgezogen.

FLUG REVUE Ausgabe 11/2016