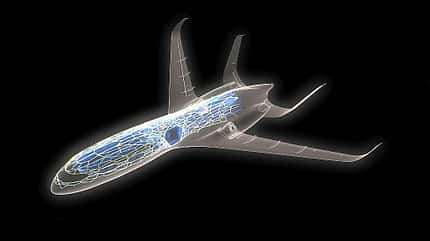

Riesige Nurflügler, Flugzeuge mit zwei übereinanderliegenden Tragflächen, die an den Enden miteinander verbunden sind, sogenannte Boxed Wings, oder Airliner mit ganz schmalen, am Rumpf abgestrebten Flügeln: Es gibt zahlreiche Konzepte für künftige Flugzeuge.

Wie sehen die Flugzeuge der Zukunft aus?

Die Ziele sind dabei immer dieselben: weniger Treibstoffverbrauch, Lärm und Schadstoffemissionen. Dazu sollen auch leichte und intelligente Materialien beitragen, die beispielsweise Belastungen messen und ihre Form ändern können. Das „Bauhaus Luftfahrt“ hat auf der ILA 2016 den Entwurf eines 60-Sitzers für den innerstädtischen Betrieb im Jahr 2040 vorgestellt. Der „CityBird“ hat tief sitzende Flügel und „Composite Cycle“-Triebwerke, eine Kombination aus Turbofan und Kolbenmotor.

Das kurzstartfähige Flugzeug könnte direkt in Ballungsgebieten starten und landen. Sicher ist: Durch alternative Antriebe sowie neue Fertigungsmöglichkeiten wie den 3D-Druck sind künftig andere Flugzeugformen nötig und möglich. Die Passagiere blicken nicht mehr durch Fenster, sondern sehen dreidimensionale Außenansichten.

Werden Menschen auf dem Mars gelandet sein?

Die Chancen stehen gut, dass Astronauten innerhalb der kommenden 25 Jahre auf dem Mars landen werden. Dieser Ansicht ist zumindest die US-Raumfahrtbehörde. „Die NASA ist dem Ziel, amerikanische Astronauten zum Mars zu schicken, näher als jemals in ihrer Geschichte“, sagte der NASA-Administrator Charles Bolden im Oktober 2015. Zu diesem Schluss war kurz zuvor auch die Planetary Society bei einem Workshop mit 80 Experten aus Wissenschaft, Regierung und Raumfahrt gekommen.

Demnach ist eine Landung auf dem Mars im Jahr 2039 sowohl technisch realistisch als auch finanzierbar. Die gemeinnützige Organisation schlägt vor, die bemannte Tiefenmission in drei Schritte zu unterteilen: In den 2020er Jahren sollen Astronauten in die Nähe des Mondes fliegen, 2033 zum Mars-Orbit und zum Mars-Satelliten Phobos, und 2039 soll schließlich die erste Landung auf dem Mars erfolgen. Nun könnte nur noch SpaceX-Chef Elon Musk dazwischenkommen: Er plant gemeinsam mit der NASA schon für 2018 die Landung einer unbemannten Dragon-Kapsel auf dem Mars und will ab 2024 auch bemannte Flüge durchführen. Ob dann schon Astronauten auf dem Nachbarplaneten der Erde landen werden oder zunächst nur in seiner Umlaufbahn kreisen, ließ Musk noch offen.

Der Milliardär träumt von einer Kolonie auf dem Mars, die Pläne dafür will er im September beim International Astronautical Congress im mexikanischen Guadalajara vorstellen. Und wie Musk bereits bei der Entwicklung einer wiederverwendbaren Trägerrakete beweist, ist ihm einiges zuzutrauen. Auch China will auf dem Mars landen und 2020 mit einem unbemannten Rover beginnen.

Werden Flugzeuge noch von Piloten gesteuert?

Nach dem Fünfmanncockpit mit Kapitän, Erstem Offizier, Flugingenieur, Navigator und Funker in früheren Zeiten sind wir heute bei nur noch zwei Piloten angekommen. Schwer vorzustellen, dass diese Entwicklung der Personalreduzierung im Cockpit damit endet. Aber in der Luftfahrt geht es um höchste Sicherheit und Redundanz und um das Reagieren auf unvorhersehbare Störungen und Ereignisse.

Wird der Copilot als Reserve künftig am Boden sitzen – wie ein Drohnenpilot? Bis zum Jahr 2035 sagt Boeing aktuell noch einen weltweiten Bedarf für 617 000 weitere „klassische“ Linienpiloten voraus. Diese Zahl wird aus den vorhandenen Flugzeugbestellungen und Auslieferungen der nächsten 20 Jahre abgeleitet. Dann aber könnten künstliche Intelligenz und Automatisierung den Menschen auch am Steuer von Flugzeugen ablösen. Bis dahin fahren Autos und Schiffe aber schon lange nur noch automatisch.

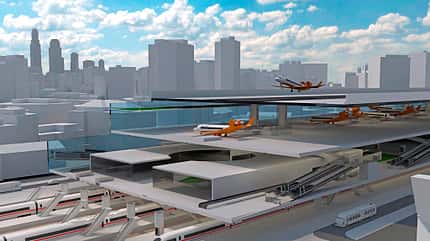

Wie sieht der Flughafen der Zukunft aus?

Weltweit bilden sich immer größere Ballungsgebiete und verdichten sich zu „Mega-Metropolen“. Hier lebt ein immer größerer Teil der wachsenden Menschheit, und hier entsteht der Verkehr der Zukunft. Wenn man direkt aus der Innenstadt zur Innenstadt des Zielortes fliegen würde, könnte man aufwendiges Umsteigen und lange Anfahrten vermeiden. Die noch zu entwerfenden Flugzeuge für diesen Bedarf müssten kurz- oder senkrechtstartfähig sein und so leise, dass ihr Betrieb mitten in der Stadt nicht stört. Große Interkontinentaldrehscheiben werden weiterhin als Großflughafen existieren. Hier werden immer größere Jets abgefertigt, um auf beschränkter Fläche den immer weiter wachsenden Massenverkehr zu bewältigen. Flughäfen werden immer stärker mit anderen Funktionen verschmelzen, mit Ladenpassagen, Kinozentren, Krankenhäusern und Büros. Ohne eigenen Schnellbahnanschluss wird kein neuer Flughafen mehr errichtet.

Sind 2076 Laserwaffen im Einsatz?

Laserwaffen werden bis 2076 auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Obwohl schon Milliarden in letztlich erfolglose Projekte wie den Airborne Laser (YAL-1 auf Basis der 747) gesteckt wurden, lassen sich die US-Militärs nicht entmutigen und drängen weiter auf eine rasche Entwicklung von Lasern für die unterschiedlichsten Zwecke. Auch in Russland wird in diese Richtung gearbeitet. Der Einbau ausreichend starker Laser im Flugzeug stellt dabei gegenüber Schiffen oder Landfahrzeugen den höchsten Schwierigkeitsgrad dar. Sowohl der verfügbare Raum als auch die Energieerzeugung und die notwendige Kühlung sind limitierende Faktoren. Deshalb geht man davon aus, dass Hochenergielaser mit Leistungen im Bereich von 150 Kilowatt zunächst in Transportflugzeugen wie der C-17 und der C-130J des Special Operations Command erprobt werden.

Damit ließen sich dann Ziele am Boden wie Fahrzeuge oder Funkstationen innerhalb von Sekunden ausschalten. Wenn die Ingenieure mit der Miniaturisierung der Systeme gut vorankommen sollten, wird ein Laser auch zur Ausstattung eines Kampfjets der sechsten Generation gehören, der vielleicht in den 2030er Jahren in den Einsatz geht.

Fliegt die F-35 immer noch?

Offiziell geht das Pentagon bereits jetzt davon aus, dass zumindest die F-35A der US Air Force bis 2070 im Einsatz bleiben werden – so steht es jedenfalls im neuen Programmbericht vom April, in dem die Nutzungszeit um sechs Jahre verlängert wurde. Erfahrungsgemäß werden Militärflugzeuge länger eingesetzt als gedacht, sodass 2076 nicht unrealistisch ist. Rekordhalter ist derzeit die Boeing B-52, die vor 64 Jahren ihren Jungfernflug hatte und noch lange im Dienst bleiben soll. Die McDonnell F-4 Phantom flog vor inzwischen 58 Jahren.

Fliegen Airliner mit elektrischen Antrieben?

Bis 2050 sollen nach dem Willen der EU-Kommission der CO2-Ausstoß pro Passagierkilometer um 75 Prozent und Stickoxidemissionen um 90 Prozent reduziert werden. Das geht nur mit neuen Technologien. „Im Bereich der kommerziellen Luftfahrt zeigen erste Studien, dass Antriebskonzepte für ein Regionalflugzeug mit bis zu 40 Sitzen und einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern durchaus machbar sind, auch wenn die technischen Herausforderungen groß sind“, sagte Professor Josef Kallo, Projektleiter des DLR-Brennstoffzellen-Flugzeugs HY4. Alternativ zu reinen Elektroflugzeugen arbeiten Hersteller wie Boeing und Airbus an hybrid-elektrischen Antrieben, die zwischen 2030 und 2050 zum Einsatz kommen könnten.

Boeings Konzept SUGAR Volt (Subsonic, Ultra-Green Aircraft Research / Forschung an einem ökologischen Unterschallflugzeug), ein Flugzeug mit einer Kapazität von 154 Sitzen, beinhaltet unter anderem einen Hybridantrieb, der aus Gasturbine und Batterie besteht. Airbus arbeitet mit Siemens zusammen. Es scheint also nicht unwahrscheinlich, dass Regionalflugzeuge in 60 Jahren zumindest teilweise elektrisch motorisiert sind. Bis dahin ist aber noch einiges an Entwicklungsarbeit für Hochleistungsbatterien und Brennstoffzellen nötig.

Werden Flugzeuge künftig gedruckt?

Bei Boeing denkt man tatsächlich darüber nach. „Wir sind davon zwar noch Jahrzehnte entfernt, aber stellen Sie sich vor, ein Flugzeugentwurf wird einfach an einen fabrikgroßen 3D-Drucker übermittelt. Damit drucken die Mitarbeiter im wörtlichen Sinne das komplette Flugzeug vor Ort, rollen es aus der Halle und liefern es aus“, so die vage Zukunftsvision von Tom Grandine, Spezialist für geometrische Modellierung und numerische Analyse bei Boeing.

Bei Airbus geht man hingegen nicht so weit. Demnach werden wohl auch in 60 Jahren keine kompletten Flugzeuge aus dem 3D-Drucker kommen. Der Grund dafür: „Wir haben sehr viele verschiedene Werkstoffe im Einsatz, da sind wir beim 3D-Druck limitiert“, sagt Peter Sander, der bei Airbus für neue Technologien und Konzepte zuständig ist. Doch der Anteil an additiv gefertigten Bauteilen wird im Flugzeugbau zunehmen. Sander kann sich vorstellen, das Flugzeuge künftig keine Spanten und Stringer mehr haben, sondern gedruckte Knoten, die mit weiteren Teilen verschweißt werden. Durch bionische Komponenten, deren tragende Struktur entlang der Lastpfade geformt ist, bietet die additive Fertigung enorme Potenziale zur Gewichtseinsparung und damit auch für eine Reduzierung des Treibstoffverbrauchs. „Der 3D-Druck ist einer der Wegbereiter für die uns bevorstehenden CO2-Ersparnisse“, so Sander. Schon in wenigen Jahren könnte eine additiv gefertigte Kabinentrennwand bei Airbus im Einsatz sein. Sie bietet im Vergleich zu einer herkömmlichen, aus Frästeilen gefertigten Trennwand eine Gewichtsersparnis von 45 Prozent. Noch dieses Jahr soll sie an Bord eines Testflugzeugs in die Luft gehen.

Bereits heute fliegen additiv gefertigte Bauteile in Serienflugzeugen. Im A350 sind mehr als 500 gedruckte Kunststoffteile verbaut, beispielsweise Halter und Luftdüsen. Im Militärtransporter A400M ist das erste gedruckte Bauteil aus Titan, ein Rohrkrümmer des Treibstoffsystems, im Einsatz. Und das Leap-1A-Triebwerk von CFM International für die A320neo-Familie setzt auf gedruckte Einspritzdüsen. Der amerikanische Triebwerkshersteller GE Aviation, der zusammen mit Safran Aircraft Engines das Gemeinschaftsunternehmen CFM unterhält, will bis 2033 rund 50 Prozent seiner Produktion auf additive Fertigung umstellen.

Kann jeder Urlaub im All machen?

Wer das nötige Kleingeld mitbringt, kann ins All fliegen. „Ich rechne nicht damit, dass die Preise sinken“, sagt Thomas Kraus, der seit rund 15 Jahren die Agentur European Space Tourist führt. Die derzeitigen Entwicklungen von Blue Origin und Virgin Galactic im Bereich der Suborbitalflüge sieht Kraus indes äußerst positiv. „Wenn Sie bereit sind, Ihr Haus zu verkaufen oder auf Ihren Porsche zu verzichten, dann können Sie sich ein paar Minuten Schwerelosigkeit leisten“, sagt Kraus.

Ein Trip ins All wird aber wohl auch in 60 Jahren nicht erschwinglich für die breite Masse sein. „Aber das Thema wird sich tiefer in den Köpfen verankern und vielleicht auch neue Bedürfnisse schaffen“, so Kraus.

Wie schnell fliegen wir in 60 Jahren?

Nach dem Überschallflug steht der Hyperschallflug vor der Tür. Hier wie dort besteht das Problem, dass man für wenig Tempogewinn überproportional viel Energie aufwenden muss. Nur mit besonders wirtschaftlichen Triebwerken, die auch Umweltschutzaspekte der empfindlichen oberen Atmosphäre berücksichtigen, wird kommerzieller Hyperschallflug denkbar.

Die Briten wollen mit ihrem Triebwerkskonzept Scimitar die angesaugte Luft mit Wärmetauschern von 1000 Grad Celsius auf minus 150 Grad kühlen und damit in extremen Höhen auf Langstrecken bis zu 20 000 Kilometer Entfernung ein Reiseflugtempo von Mach 5 erreichen. Über besiedelten Gebieten wäre das Konzeptflugzeug LAPCAT A2 für 300 Passagiere aus Lärmschutzgründen aber immer nur mit Unterschalltempo unterwegs. LAPCAT A2 soll außerdem das wiedereintrittsfähige Schwesterflugzeug Skylon als Startplattform ins All bekommen. Die langfristigen LAPCAT-Studien für den Schnellflug der ferneren Zukunft werden zur Hälfte von der EU gefördert.

Werden Drohnen zum Alltag gehören?

Drohnen gehören schon heute zum Alltag und werden sich weltweit sehr stark verbreiten. Besonders im Bereich Kommunikation und Überwachung und im Expressfrachtverkehr setzen sich Drohnen durch. Sie werden automatisch fliegen und sich mit künstlicher Intelligenz untereinander koordinieren. Wann sich auch manntragende Drohnen, etwa als Taxi oder Krankenwagen, durchsetzen, hängt vor allem von der Verfügbarkeit besserer Energiespeicher ab.

Die heutigen Akkumulatoren sind für viele Fluganforderungen noch deutlich zu schwer und zu teuer und speichern im Vergleich zu Kerosin zu wenig Energie pro Volumen. Mit, durchaus denkbaren, besseren Energiespeichern oder einer Energieübertragung aus der Ferne per „Strahl“ wäre dieses Problem gelöst.

Fliegt die Boeing 737 immer noch?

Mit Sicherheit fliegt die Boeing 737 in 60 Jahren noch. Die neueste Generation 737 MAX wird ab 2017 ausgeliefert und dann mindestens 15 bis 20 Jahre lang gebaut werden. Die technisch sichere und wirtschaftliche Lebensdauer einer 737 liegt bei mindestens 40 Jahren. So fliegen noch heute Boeing 737-200 aus den siebziger Jahren.

Unter Druck kommen könnten die Zweistrahler und die Kollegen anderer Fabrikate ihrer Altersklasse am ehesten durch künftig immer weiter verschärfte Emissionsstandards, etwa bei Lärm und Schadstoffausstoß, die nur noch die dafür neu entwickelten Flugzeuge schaffen.

FLUG REVUE Ausgabe 09/2016