Neues Hyperschall-Konzept von Airbus

Bei diesen Leistungsdaten schnalzt wohl jeder Technikbegeisterte mit der Zunge: Das Flugzeugkonzept sieht sechs Triebwerke dreier unterschiedlicher Bauarten vor, um mit einer Hyperschall-Reisegeschwindigkeit von Mach 4.0 bis 4.5, nach einem ein fast senkrechten Steigflug, auf eine enorme Reiseflughöhe von 30 000 bis 35 000 Meter zu klettern. Dabei wird eine Reichweite von maximal 9000 Kilometern erreicht. Noch ist diese Idee Zukunftsmusik, aber immerhin hat das amerikanische Patentamt Airbus Mitte Juli ein Patent für dieses Konzept erteilt. Schon das Datum der Antragstellung, der 20. Dezember 2010 – damals noch durch Astrium und EADS – zeigt, dass es hier um etwas sehr Langfristiges geht. Aber ohne Konzept kann man auch keine Triebwerke definieren, und man kann die Vor- und Nachteile wie auch die technologische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Idee nicht bewerten.

Das Airbus-Konzept knüpft an die Idee der Concorde an, aber treibt es noch auf die Spitze: relativ wenige Passagiere mit relativ hohem Tempo auf Langstrecken zu transportieren. Schaffte die Concorde Mach 2 bei transatlantischer Reichweite, so sind nun sogar transpazifische Reichweiten und Mach 4.5 vorgesehen. Allerdings können nur noch rund 20 Passagiere befördert werden. Die Concorde hatte dagegen immerhin Platz für 92 Passagiere in der Ausführung von Air France und für 100 bei British Airways. Damit empfiehlt sich der Entwurf als reiner VIP-Transporter oder als Geschäftsreiseflugzeug für sehr kleine Gruppen.

Den wenigen Passagieren wird dafür ein Ritt geboten, den man nicht mit dem Ferienflug nach Mallorca vergleichen kann: Fällt der Start an Bord des futuristischen Deltaflüglers mittels zweier Turbojet-Triebwerke von herkömmlichen Flughäfen und Startbahnen noch eher klassisch aus, beginnt das Abenteuer schon kurz danach, wenn das Flugzeug seine Reiseflughöhe erklimmt. Um den Lärm am Boden zu reduzieren, wollen die Airbus-Ingenieure mit Hilfe von ausklappbaren Raketentriebwerken im Rumpfheck fast senkrecht in den Himmel steigen und dabei die Schallmauer so durchbrechen, dass sich die entstehende Druckwelle gleichmäßig in alle Richtungen verteilt. Die herkömmlichen Turbojet-Triebwerke unter dem Rumpf werden kurz nach dem Start und bis zur Landung eingefahren und stören dann den Luftstrom nicht mehr. Haben die mit flüssigem Sauerstoff betriebenen Raketen das Flugzeug auf Überschalltempo beschleunigt, können zwei Staustrahl-Triebwerke unter den Flügeln angelassen werden. Sie sind vergleichsweise wirtschaftlich, mechanisch unkompliziert im Aufbau und laufen mit flüssigem oder, wie es in der Patentschrift heißt, „schneematschartig gefrorenem“ Wasserstoff. Staustrahl-Triebwerke, die „Ideallösung“ für den Überschall-Reiseflug, benötigen allerdings die Hilfe eines anderen Antriebs, um erst einmal das nötige Anlasstempo zu erzeugen. Erst nahe der Schallmauer bildet sich in den Staustrahl-Triebwerken oder „Ramjets“ die nötige Strömung.

In extrem großer Höhe von 33 bis 35 Kilometern soll das Ultra-Rapid Air Vehicle um den Globus rasen. Der Schallkegel des von der Bugspitze in einem Winkel von 11 bis 15 Grad abgestrahlten Überschallknalls wird von dort oben über einen 110 bis 175 Kilometer breiten Streifen der Erdoberfläche weiträumig verteilt und soll dadurch am Boden weniger stark stören. Zur Stabilisierung werden für den Reiseflug mit Erreichen des Überschalltempos zwei drehbare Hilfsleitwerke an den Flügelenden senkrecht gestellt. Kurz vor dem Ziel werden die Ramjets abgestellt, und Spaltklappen an den Flügelhinterkanten erzeugen eine starke Bremswirkung. Mit dem Einleiten des sehr steilen Abstiegs wird schließlich Unterschalltempo erreicht. Schnell sinkt der Hyperschall-Vogel in dichtere Luftschichten, wo die Turbojets wieder ausgefahren und angelassen werden können. Damit sind Anflug und Landung auf konventionelle Weise möglich.

Bei nur 20 Passagieren an Bord dürften die Ticketkosten pro Passagier deutlich über den damaligen Preisen für Concorde-Flüge liegen. Auch ist der finanzielle Aufwand mit sechs Triebwerken und einem riesigen Wasserstofftank im Verhältnis zur geringen Nutzlast enorm. Dieser Antrieb, als Abgas entsteht nur Wasserdampf, sorgt aber für einen schadstoffarmen Reiseflugbetrieb in der empfindlichen oberen Atmosphäre. Falls auch die erhoffte Reduzierung des Überschallknalls am Boden gelänge, wäre der Hyperschall-Jet zwar wegen seiner enormen Kosten dauerhaft nur ein Vehikel für die „oberen Zehntausend“, aber sein Konzept nähme deutlich Rücksicht auf die Umweltschutzbelange der Allgemeinheit, was dem Hyperschallverkehr völlig neue Routen erschließen könnte, etwa von Europa über Land nach Asien.

Auch über militärische Versionen äußert sich die Patentschrift: Das Hyperschallflugzeug könne als „unbesiegbare“ Plattform zum Transport von „Electro-Magnetic Pulse“-Waffen (EMP) genutzt werden, um feindliche Infrastruktur zu lähmen, oder als militärischer Schnelltransporter für Fracht und Personal.

Reisen als "Hyperschall-Passagier"

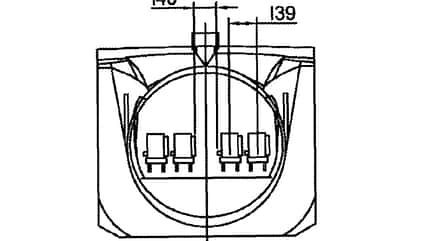

Der Rumpfquerschnitt laut patentiertem Airbus-Konzept zeigt eine Bestuhlung der kleinen Passagierkabine in der Anordnung 2+2. Wahrscheinlich würden die Passagiere in schwenkbaren Sitzkapseln Platz nehmen, die beim fast senkrechten Steigflug die gewohnte horizontale Sitzposition beibehalten.

Während Steigflug, Beschleunigung, Abbremsen und Sinkflug den Passagieren neuartige Eindrücke vermitteln dürften, verspricht der eigentliche Hyperschall-Reiseflug über Wetter und restlichem Verkehr eine ruhige Reise und spektakuläre Blicke aus dem Fenster.

FLUG REVUE Ausgabe 10/2015