Seit Ende der 1940er Jahre die ersten Jettriebwerke ihren Siegeszug in der zivilen Luftfahrt antraten, hat sich viel getan in Sachen Umweltverträglichkeit. Doch die technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte werden durch den wachsenden Luftverkehr zunehmend aufgezehrt. Neue Technologien müssen also her, um künftige Triebwerke noch sparsamer und sauberer zu machen.

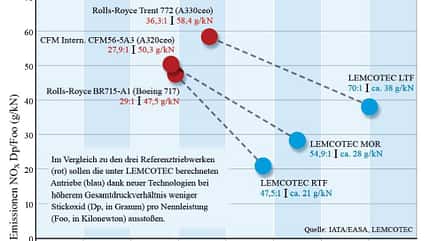

Entsprechend ambitioniert sind die Ziele des europäischen Forschungsprojekts LEMCOTEC (Low Emissions Core Engine Technologies / schadstoffarme Kerntriebwerkstechnologien), das offiziell im Juni 2017 ausläuft: Im Vergleich zu Technologien des Basisjahrs 2000 sollen die entwickelten und auf Testständen erprobten Komponenten dazu beitragen, die CO2-Emissionen und den damit zusammenhängenden Treibstoffverbrauch um 20 bis 30 Prozent zu verringern, auf Werte im Bereich von zwei Litern Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Gleichzeitig sollen 65 bis 70 Prozent weniger Stickoxide (NOx) ausgestoßen werden. Beteiligt sind 36 europäische Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie das russische Central Institute of Aviation Motors (CIAM).

Um den Kerosinverbrauch zu senken, müssen Triebwerke effizienter werden. Unter LEMCOTEC fokussierten sich die Ingenieure auf den thermischen Wirkungsgrad, der durch ein höheres Gesamtdruckverhältnis und heißere Turbineneintrittstemperaturen gesteigert wird. Das Problem bei höheren Temperaturen: Ohne Gegenmaßnahmen steigt der Ausstoß an Schadstoffen, vor allem an Stickoxiden. Deswegen ging es für die Forscher nicht nur darum, wie sich das Gesamtdruckverhältnis auf einen Rekordwert von bis zu 70:1 steigern lässt (zum Vergleich: Moderne Triebwerke wie das Trent XWB von Rolls-Royce erreichen 50:1), sondern auch um verbesserte Brennkammern für die technisch anspruchsvolle Magerverbrennung. Dabei wird ein größerer Anteil Luft als bisher mit dem Treibstoff vermischt. Im Teillastbetrieb birgt das aber die Gefahr instabiler Verbrennung bis hin zum Erlöschen der Flamme.

Das von Rolls-Royce Deutschland geführte Forschungsprogramm war unterteilt in vier große Subprojekte (SP). Beim ersten, unter der Leitung von MTU Aero Engines, ging es um die Bewertung des gesamten Triebwerks. Dabei wurden unter anderem detaillierte Anforderungen und Ziele für die anderen Subprojekte entwickelt. Zudem untersuchten die Ingenieure neue Ansätze für Kerntriebwerke mit Einsatzdatum nach 2030, beispielsweise einen Hybrid aus Kolbenmotor und Turbofan oder ein rekuperatives Triebwerk mit einer Zwischenkühlung im Verdichter und einem Wärmetauscher im Abgasstrahl. SP2 wurde von Rolls-Royce UK geleitet und beschäftigte sich mit Verdichtern, die extrem hohe Druckverhältnisse erreichen. Safran Aircraft Engines war verantwortlich für das dritte SP. Im Fokus standen Brennkammertechnologien, die eine stabile Magerverbrennung ermöglichen. Die hohen Drücke und Temperaturen im Kerntriebwerk erfordern entsprechend widerstandsfähige und dennoch leichte Materialien sowie eine effiziente Kühlung. Darum kümmerte sich SP4 unter der Leitung des Luftfahrtzulieferers GKN Aerospace Sweden (früher Volvo Aero).

Im Verdichterbereich arbeiteten die Ingenieure unter anderem an Verbesserungen von Lauf- und verstellbaren Leitschaufeln. Um hohe Druckverhältnisse zu erreichen, muss der Strömungskanal innerhalb des Verdichters immer enger werden. Dadurch reduziert sich auch die Schaufellänge in den hinteren Stufen, je nach Triebwerk auf Werte zwischen 12 und 17 Millimetern, was hohe Anforderungen an die Fertigung stellt. Damit der Verdichter nicht durch zu viele Stufen an Länge und Gewicht zunimmt, vergrößerten die Forscher das Verhältnis von Schaufellänge zu Blattbreite. Zudem wurden neuartige Blattspitzenformen untersucht, um Spaltverluste zu verringern. Getestet wurde auch ein Austrittsleitrad aus Titanaluminid anstatt aus der üblicherweise verwendeten Nickelbasislegierung. Dadurch ist es um bis zu 40 Prozent leichter, was die Effizienz des Gesamttriebwerks erhöht.

Bei den Brennkammern wurden drei verschiedene Einspritztechnologien für Magerverbrennung untersucht und weiterentwickelt: das PERM-System (Par-tially Evaporated and Rapid Mixing) von GE Avio, das den Treibstoff teilweise verdampft und in der Brennkammer mit der komprimierten Luft verwirbelt; die LDI-Einspritztechnologie (Lean Direct Injection) von Rolls-Royce, die Kerosin konzentrisch und gestuft in die Brennkammer einspritzt, sowie die Multi-Stage Fuel Injection (MSFI / mehrstufige Treibstoffeinspritzung) von Safran Aircraft Engines. Dabei wird der Treibstoff sowohl ringförmig am Rand als auch in der Mitte des starken, verwirbelten Luftstroms injiziert. Um heißere Temperaturen am Brennkammeraustritt zu ermöglichen, wurden Versuche mit einer neuen Nickelbasis-Superlegierung gemacht.

Eine aerodynamische Überarbeitung erfuhr das Design der Lauf- und Leitschaufeln in den Turbinen. Damit die Hochdruckturbine höheren Temperaturen standhalten kann, wurde zudem die Kühlung so optimiert, dass sie mit weniger Kühlluft auskommt. Beispielsweise wurde die im Vorgängerprogramm NEWAC (New Aero Engine Core Concepts / neue Konzepte für Kerntriebwerke in der Luftfahrt) entwickelte Zwischenkühlung zwischen Nieder- und Hochdruckverdichter weiterverfolgt. Sie sorgt für eine höhere Effizienz des Hochdruckverdichters sowie für kältere und damit weniger benötigte Kühlluft in der Turbine.

Die Ergebnisse der einzelnen Subprojekte flossen in die Berechnung von drei Studientriebwerken ein, für die SP1 die Vorgaben entwickelte: einen Getriebefan für Regional- und Geschäftsflugzeuge (Regional Turbofan, RTF), einen Open Rotor für Mittelstreckenflugzeuge (Midsize Open Rotor, MOR) und einen großen Turbofan für Langstreckenflugzeuge (Large Turbofan, LTF).

Triebwerke nach Flugzeugtyp

Die Architektur des kleinen Turbofan-Triebwerks weist – wie der 2016 am Airbus A320neo eingeführte Getriebefan von Pratt & Whitney – ein Untersetzungsgetriebe zwischen Niederdruck-turbine und Bläser auf. Dadurch können die beiden Komponenten im jeweiligen Drehzahl-optimum laufen, was die

Effizienz erhöht.

Um das Gesamtdruckverhältnis im Vergleich zum Rolls-Royce BR715 (Boeing 717) um stattliche 42 Prozent zu steigern, wurden zwei Varianten des Hochdruckverdichters untersucht: ein Axialverdichter mit zehn Stufen (Druckverhältnis 20:1) sowie die für Flugzeugtriebwerke ungewöhnliche Kombination von fünf axialen Stufen (Druckverhältnis 20:1) mit einer Radialstufe (Druckverhältnis 3,2:1). Letzteres hat den Vorteil, dass Größe und Gewicht des Kerntriebwerks gering bleiben. Doch ein solcher Aufbau hat auch Nachteile: Das Material des Impellers ist den hohen Temperaturen nicht gewachsen und erfordert eine komplizierte Kühlluft-Kühlung. Geprüft wurden beide Verdichtervarianten mit einem PERM-Brennkammersystem. Der Axial-Radial-Verdichter wurde zudem mit LDI-Einspritztechnologie untersucht.

Insgesamt überzeugender war die Architektur mit einem reinen Axialverdichter. Was die Verringerung des CO2-Ausstoßes angeht, erreichte er mit fast minus 20 Prozent ziemlich genau den Zielwert. Der Axial-Radial-Verdichter lag etwas darunter: „Wir haben den CO2-Ausstoß dieses Studientriebwerks seit 2013 von minus 16 auf minus 19 Prozent verringern können“, sagte Dr. Dirk Zeitz von Rolls-Royce Deutschland bei einem Workshop in Potsdam im Dezember 2016. Bei den Stickoxidemissionen lag der Axial-Radial-Verdichter in Kombination mit der LDI-Brennkammer bei minus 77 Prozent und damit deutlich über den geforderten minus 65 Prozent. Mit dem PERM-System würde der NOx-Ausstoß bei beiden Verdichtervarianten um 63,2 Prozent verringert.

Die Reduzierung von Kerosinverbrauch und CO2-Emissionen ist als Alleinbeitrag des Triebwerks zu verstehen, denn Aerodynamik und Strukturgewicht des entsprechenden Flugzeugs selbst wurden unter LEMCOTEC nicht optimiert. Die Verringerung der NOx-Emissionen bezieht sich auf den CAEP/2-Standard der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO, der die Zulassungsgrundlage für Triebwerke im Jahr 2000 war. Er bildet eine exemplarische Lande- und Start-Flugmission ab.

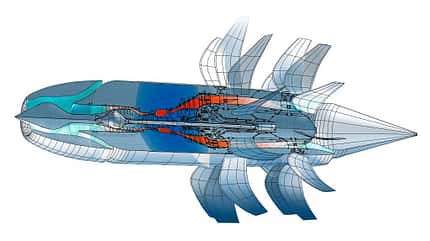

Als Grundlage dieses Studientriebwerks diente der im EU-Forschungsprojekt DREAM (Validation of Radical Engine Architecture Systems / Bewertung radikaler Triebwerksarchitekturen) von 2008 bis 2012 untersuchte Open Rotor in Pusher-Konfiguration, bei dem die gegenläufig drehenden Luftschaufeln hinten angeordnet sind.

Unter LEMCOTEC stellten die Forscher jedoch fest, dass eine Erhöhung des Gesamtdruckverhältnisses von etwa 45:1 auf den angepeilten Wert von 60:1 bei dem mittelgroßen DREAM-Open-Rotor mit Getriebe nicht sinnvoll ist. Denn der Leistungszuwachs durch ein höheres Gesamtdruckverhältnis und höhere Temperaturen wird durch deutlich stärkere Effizienzverluste im Verdichter und der Turbine sowie durch hohe Anforderungen an die Kühlung zunichte gemacht. Das Optimum liegt nach den Berechnungen bei einem Gesamtdruckverhältnis von 54,9:1. Um das zu erreichen, wurde die Triebwerksarchitektur angepasst. Der Mitteldruckverdichter wurde um zwei auf sieben Stufen vergrößert, der Hochdruckverdichter um eine auf fünf Stufen verkleinert, und die ursprünglich einstufige Mitteldruckturbine erhielt eine zweite Stufe. Dadurch steigt das Druckverhältnis im Mitteldruckverdichter, und die Größe des Hochdruckverdichters bleibt bei akzeptabler Effizienz gering. Bei der Brennkammer setzten die Ingenieure auf das MSFI-System.

In dieser Konfiguration wurde eine im Vergleich zum DREAM-Projekt weitere Verringerung des spezifischen Treibstoffverbrauchs um 2,5 Prozent erreicht. Damit würde der LEMCOTEC-Open-Rotor trotz der Architekturbeschränkungen in Sachen Gesamtdruckverhältnis fast ein Drittel (28,5 Prozent) weniger Kerosin verbrauchen und CO2 ausstoßen als ein CFM56 aus dem Jahr 2000. Mit 71,4 Prozent weniger NOx wurden die Vorgaben von minus 70 Prozent mehr als erfüllt.

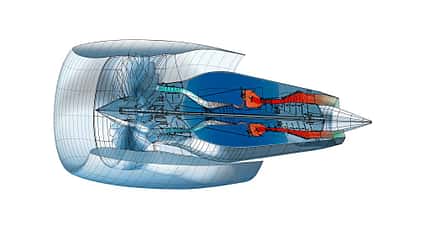

Für zweistrahlige Flugzeuge in der Größenordnung des Airbus A350 XWB beschäftigten sich die Ingenieure damit, wie ein konventionelles Mantelstromtriebwerk mit drei Wellen ohne Getriebe effizienter gestaltet werden kann. Der Schlüssel für ein extrem hohes Gesamtdruckverhältnis von 70:1 ist eine Umverteilung der Arbeit von der Mittel- zur Hochdruckwelle. Dafür wird die Anzahl der Stufen von Mitteldruckverdichter und -turbine verkleinert, während Hochdruckverdichter und -turbine mehr Stufen erhalten. Durch die niedrigere Last und dementsprechend niedrigere Temperaturen der Mitteldruckwelle sind die Anforderungen an Strukturen und Lager weniger hoch. Allerdings sind für die

höheren Temperaturen im Hochdruckverdichter und in der Hochdruckturbine innovative Kühllösungen nötig. Die Last-Umverteilung zwischen den Wellen verfolgt Rolls-Royce auch im eigenen Forschungsprogramm Advance 3 seit 2014 weiter (siehe FR 10/2016). „Advance 3 wird vom Aufbau her sehr ähnlich wie der große Turbofan unter LEMCOTEC“, sagte John Whurr von Rolls-Royce. Auch der für den LEMCOTEC-Mitteldruckverdichter verwendete Prüfstand beim Testdienstleister AneCom-AeroTest in Wildau wurde an Advance 3 angepasst. Das Studientriebwerk wurde mit einem Bläser aus Verbundwerkstoffen berechnet; ein ähnlicher Bläser soll auch bei Advance 3 zum Einsatz kommen. In der Brennkammer wurde die LDI-Technologie verwendet.

Beim spezifischen Treibstoffverbrauch und dem CO2-Ausstoß lag der große Turbofan mit minus 23,4 Prozent leicht unter dem Zielwert von minus 24 Prozent im Vergleich zum Trent 700 des Airbus A330. Dafür könnten die NOx-Emissionen mithilfe des LDI-Systems um fast zwei Drittel (minus 66,1 Prozent) reduziert werden, angepeilt waren minus 65 Prozent. Bei LEMCOTEC geht es um Technologie-Reifegrade von 4 bis 5 (auf einer Skala bis 9). Mithilfe weiterer Forschung, unter anderem im europäischen Clean-Sky-Programm, könnten die meisten der untersuchten Kerntriebwerkskomponenten und -Subsysteme ab Mitte der 2020er Jahre einsatzbereit sein. Durch parallele Optimierungen in Triebwerksentwicklung, Flugzeugbau, Luftverkehrsmanagement und Betrieb der Fluggesellschaften sieht der LEMCOTEC-Projektkoordinator und Chef-Projektingenieur Dr. Ralf von der Bank weiteres Einsparpotenzial: „Langfristig sollte sich der Verbrauch auf einen Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer verringern lassen.“

Turbofan für Regionalflugzeuge

Regional Turbofan

Schub: 81,9 kN

Nebenstromverhältnis: 11,9:1

Gesamtdruckverhältnis: 47,5:1 (mit Axialverdichter), 50:1 (mit Axial-Radial-Verdichter)

Aufbau: Bläser, Getriebe, Niederdruckverdichter (3 Stufen), Hochdruckverdichter (5 axiale und eine radiale Stufe, alternativ 10 axiale Stufen), Hochdruckturbine (2), Niederdruckturbine (4)

Brennkammersystem: PERM (Partially Evaporated and Rapid Mixing) von GE Avio und LDI (Lean Direct Injection) von Rolls-Royce

Reduzierung des Missions-Treibstoffverbrauchs: mit Axial-Radial-Verdichter 19 Prozent, mit Axialverdichter 20 Prozent im Vergleich zu einem Konzept ähnlich einer Boeing 717 mit BR715-A1

Open Rotor für Mittelstreckenflugzeuge

Open Rotor

Schub: 140,8 kN

Nebenstromverhältnis: 83,8:1

Gesamtdruckverhältnis: 54,9:1

Aufbau: Mitteldruckverdichter (7 Stufen), Hochdruckverdichter (5), Hochdruckturbine (1), Mitteldruckturbine (2), Arbeitsturbine (3), Getriebe, gegenläufige Luftschrauben

Brennkammersystem: MSFI (Multi Stage Fuel Injection) von Safran Aircraft Engines

Reduzierung des Missions-Treibstoffverbrauch: 28,5 Prozent im Vergleich zu einem Konzept ähnlich einer A320 mit CFM56-5A

Großer Turbofan für Langstreckenflugzeuge

Großer Turbofan

Schub: 348,4 kN

Nebenstromverhältnis: 12,6:1

Gesamtdruckverhältnis: 70:1

Aufbau: Bläser, Mitteldruckverdichter (5 Stufen), Hochdruckverdichter (11), Hochdruckturbine (2), Mitteldruckturbine (1), Niederdruckturbine (8)

Brennkammersystem: LDI (Lean Direct Injection) von Rolls-Royce

Reduzierung des Missions-Treibstoffverbrauchs: 23,4 Prozent im Vergleich zu einem Konzept ähnlich einer A330 mit Trent 772

FLUG REVUE Ausgabe 05/2017