Das Entwicklungsflugzeug EF 140 steht am Ende einer Reihe interessanter Entwicklungen aus dem Hause Junkers in Dessau. Neben der Serienproduktion der Ju 88 und deren Weiterentwicklung Ju 188 mit Vollglaskanzel, entstand unter Typenleiter Brunolf Baade (1904–1969) ein moderner Bomber (Nutzlast: 3000 kg / Reichweite 2000 km), dessen besonderes Kennzeichen das negativ gepfeilte Tragwerk war: Vorderkante minus 23 Grad. Diese ungewöhnliche Gestaltung hatte unter anderem den Vorteil, dass die Grenzschicht nicht zur Flügelspitze abwanderte. Zudem ergaben sich bessere Langsamflugeigenschaften und eine größere Reichweite, allerdings war diese Gestaltung auch mit einem höheren Strukturgewicht verbunden. Zur Erprobung entstand in der Endphase des Zweiten Weltkriegs die Ju 287 V1 (intern EF 122). Sie wurde für das neue Tragwerk mit verfügbaren Elementen "zusammengebaut", um die laufende Serienproduktion nicht zu stören: Rumpf und Kabine Heinkel He 177 A-3, Höhenleitwerk Ju 188 G-2, Leitwerk Ju 388. Kaum zu glauben, dass dieses "Ungetüm" in die Luft kam und gute Flugeigenschaften zeigte. Der Erstflug fand am 8. August 1944 auf dem Flugplatz Brandis-Waldpolenz bei Leipzig statt, am Steuer saß Pilot Siegfried Holzbaur. Bis zum 18. September wurden 16 Flüge durchgeführt. Der Antrieb erfolgte durch vier Strahltriebwerke Jumo 004 B (8,8 kN). Der erste Bauauftrag für die Ju 287 im Dezember 1943 wurde wenig später reduziert auf zwei Prototypen und sechs Vorserienflugzeuge.

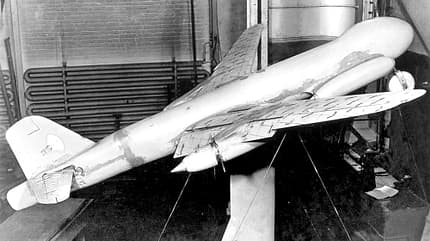

Die EF 122 als Ausgangspunkt für die 287 im Windkanal im August 1943.

Neuartige Triebwerksanordnung Ju 287 V2

Die V2 entsprach dem ersten Prototyp; sie sollte der Erprobung möglicher Konfigurationen der Triebwerke dienen. Da das leistungsstärkere Jumo 004 C (9,8 kN) nicht zur Verfügung stand, lieferten die Konstrukteure u. a. einen Entwurf mit zwei Rumpftriebwerken und zwei Zwillingsgondeln. Die neuartigen Turbinen waren für ein so großes Flugzeug (maximale Startmasse über 20 Tonnen) einfach zu schwach. Über das Schicksal der V1 und V2 in Brandis gibt es zwei unterschiedliche Berichte. Einerseits heißt es, dass die sich absetzende deutsche Truppe die Flugzeuge zerstört haben sollen, andererseits gibt es jedoch zahlreiche Fotos von GIs vor der V2 ohne Triebwerke – die Besetzung des Flugplatzes durch die US-Armee erfolgte am 16. April 1945. Als sowjetische Soldaten entsprechend den Vereinbarungen der Konferenz von Jalta am 3. Juli 1945 das Gebiet übernahmen, fanden sie beide Flugzeuge gesprengt vor, nur das Tragwerk der V2 war erhalten geblieben. Im Bau befand sich 1945 aber noch das Vorserienflugzeug V3, genannt EF 131, mit dem Rumpf der Ju 288 und zwei Drillingen unter dem Tragwerk mit je zwei Jumo 004 B und einem BMW 003 A-2 (7,8 kN). Dieser Antrieb war noch in Dessau an Versuchsgestellen erprobt worden. Die ideale Lösung wäre der Antrieb mit nur zwei kräftigen Triebwerken gewesen (intern EF 125), aber das Jumo 012 A mit 27,3 Kilonewton stand nicht zur Verfügung.

Für die EF 131 wurde auch das Konzept von zwei Drillingen unter dem Tragwerk berechnet und an Gestellen gebaut.

Auch das Junkers-Stammwerk in Dessau fiel am 21. April 1945 zunächst in die Hand der US-Amerikaner. Dabei wurde das Spitzenpersonal interniert und das komplette Betriebsvermögen konfisziert: Prototypen, Modelle und Konstruktionsunterlagen. Bestimmungsort USA (siehe Anselm Franz, Schöpfer des Jumo 004). Als die sowjetische Armee zehn Wochen später dann in Dessau einrückte, war das Junkerswerk fast leer. Nur Brunolf Baade war vor Ort: "Ich habe mehrfach mit den Amerikanern verhandelt, um zu erwirken, dass im Flugzeugwerk eine gewisse Produktion wieder aufgenommen werden durfte." (Aus: Baade, Lebenslauf 22. 2. 1963.) Erst die sowjetische Militäradministration erteilte dann die Genehmigung. Es gelang Baade, jetzt als Chef der Konstruktionsabteilung, einen großen Teil der verstreuten jungen Ingenieure wieder im Werk zu versammeln. Beschafft werden konnten auch 550 Drehbänke und 50 Pressen. Aufgabenstellung war die Fortsetzung der Arbeiten am leichten Jäger EF 126 sowie den Bombern EF 131 und 132. Grundlage dafür wurden neue Konstruktionsunterlagen, die aus dem Gedächtnis erstellt werden mussten. Aber man konnte auch viele Bauteile der 131 wieder zusammentragen, denn die Fertigung war Anfang 1945 auf verschiedene Betriebe in Thüringen verteilt worden. Durch das erhaltene Tragwerk der Ju 287 V2 ging der Bau zügig voran, und ab dem 12. August 1946 fanden bereits erste Rollversuche statt.

Die meisten Fotos der EF 140 entstanden in Tjoply Stan, da dort die Kontrollen weniger streng waren als in Schukowski.

Nächtlicher Umzug in die Sowjetunion

Natürlich blieben den Amerikanern die verbotenen Aktivitäten nicht verborgen – und sie protestierten. Am 16. September 1946 hieß es in Dessau plötzlich, die 131 solle demontiert und zur Erprobungsstelle Rechlin am Südostufer der Müritz für den Erstflug verbracht werden, aber der Transport (auch der fertigen Bruchzelle 131 V2) endete dann 120 km nördlich von Moskau in Podberesje (heute Ortsteil von Dubna). Die Junkers-Mitarbeiter (800 plus Familien) folgten am 22. Oktober (siehe: ZEIT Nr. 46/1956, Verschleppt bei Nacht und Nebel). Im Flugzeugwerk Nr. 256 in Podberesje wurde die 131 V1 wieder zusammengebaut, nachdem endlich die Werkzeugmaschinen aus Dessau eingetroffen waren. Trotzdem folgten sofort konkrete Forderungen des Ministeriums für Luftfahrtindustrie an Chefkonstrukteur Brunolf Baade. Die Flugerprobung sollte unverzüglich beginnen (sechs Klimow RD-10 / Nachbau Jumo 004), um das Muster am "Tag der Luftflotte" am 18. August 1946 vorzufliegen. Aber die Arbeiten kamen nur langsam voran. Die Bruchzelle V2 erhielt bei der Festigkeitsprüfung im ZAGI (Zentrales Luftfahrtforschungsinstitut in Moskau) eine negative Bewertung. Der Einbau von Rumpfverstärkungen erforderte Monate – Erstflug endlich am 23. Mai 1947 im LII (Luftfahrt-Forschungsinstitut) in Schukowski, 35 km südöstlich von Moskau. Der Flug dauerte 15 Minuten. An Bord: Testpilot Paul Jülge, Flugversuchsingenieur Günther Schröter, Bordmechaniker Walter Moses. Jülge gab danach eine positive Bewertung ab. Der Prototyp hob bei einem Startgewicht von 17000 kg mit 250 km/h problemlos ab, die maximale Geschwindigkeit in 1400 m Höhe betrug 320 km/h mit ausgefahrenem Fahrwerk. Im Testbericht hieß es: "Das Flugzeug ist gut steuerbar und im Fluge stabil. In allen Flugzuständen traten keinerlei Vibrationen auf" (aus: Deutsche Spuren in der sowjetischen Luftfahrtgeschichte, Dimitri Sobolew, E.S. Mittler & Sohn, 2010). Allerdings wurde nach weiteren Flügen berichtet, dass sich bei höheren Geschwindigkeiten die Flügelspitzen vertikal verbogen. Erreicht wurden 962 km/h und 13,4 km im Höhenflugversuch. Die 131 V1 kam bei 15 Flügen nur auf elf Flugstunden. Der Bau der V3 lief in Podberesje auf vollen Touren.

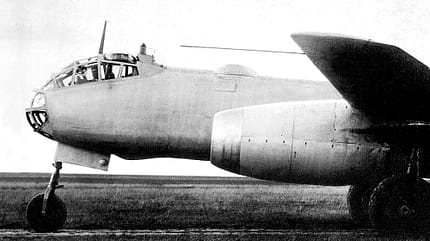

Die EF 140 V1 auf dem Feldflugplatz Tjoply Stan im September 1948.

Letzte Hoffnung für Baade – die 140

Da die EF 131 und die EF 126 nicht wie befohlen bei der Luftparade 1946 präsentiert werden konnten, wurde den deutschen Ingenieuren Ende 1947 der Zutritt zum LII in Schukowski untersagt, mit dem Verweis auf "geheime" Flugversuche wie solche mit der MiG-15 (Erstflug 30. Dezember 1947). Über den Winter stand die EF 131 dort ungeschützt im Schnee. Erst die energische Intervention durch Baade führte zu einem Umdenken, und so setzte er Anfang 1948 die Fortsetzung der Arbeiten an der EF 131 durch. Der Rumpf blieb unverändert (größte Rumpfhöhe: 2,02 m, größte Rumpfbreite: 1,76 m), aber das Tragwerk wurde überarbeitet, es erhielt geschlitzte Landeklappen und automatisch ausfahrende Vorflügel zwischen Rumpf und Triebwerk. Entscheidend aber war der Einsatz von zwei Mikulin-Triebwerken AM-TRDK-01 (30 kN), was natürlich wartungsärmer war als sechs Turbinen. Im Cockpit auf der linken Seite saß der Pilot, versetzt rechts dahinter der Navigator. Hinter den beiden saß rückwärtsgewandt der Schütze des oberen bzw. des unteren Waffenturms, jeweils mit einer 23-mm-Zwillings-Kanone NS-23. Zusätzlich erhielt das Muster zwei Periskop-Visiere und einen Bremsschirm im Heck. So wurde aus der EF 131 die EF 140. Am 30. September 1948 erfolgte der 20-minütige Erstflug auf dem Feldflugplatz Tjoply Stan, südwestlich von Moskau und wieder weit von Podberesje entfernt, was zwangsläufig mit einer aufwendigen Demontage für den Transport verbunden war. Mikulin, der gute Deutschkenntnisse besaß, war selbst vor Ort, aber sein neues, unerprobtes Triebwerk erfüllte die Erwartungen nicht – wiederholt kam es zu einem Triebwerksbrand, verbunden mit kritischen Flugzuständen. Testpilot war wieder Paul Jülge (sechs Flüge), zudem unternahm Igor Fjodorow elf Flüge. Letztlich stand nur das Klimow WK-1 (schubverstärkter Lizenzbau des Rolls-Royce Nene) zur Verfügung. Das war zwar ein sicheres Triebwerk, aber deutlich schwächer, wodurch die errechneten Leistungen nicht mehr erreicht wurden.

Die EF 150 war das letzte Kapitel der Junkers-Ingenieure in der Sowjetunion.

Mit der EF 150 zurück in die Heimat

Der Erstflug dieser Konfiguration fand am 15. März 1949 statt, wieder auf einem abgelegenen Feldflugplatz in Borki, was die geringe Wertschätzung staatlicher Stellen gegenüber dieser Konstruktion verdeutlicht. Allerdings wurde Interesse an einem Umbau zum Aufklärer signalisiert. In wenigen Wochen entstand so die 140 R (Raswedschik) mit der geforderten Reichweite von 3600 km, versehen mit zwei Tanks an den Flügelenden (je 1200 l). Der Erstflug wurde am 12. Oktober 1949 absolviert. Es folgten sieben Flüge, wobei es zu Vibrationen am Tragwerk kam, ausgelöst durch die Zusatztanks. Inzwischen stand auch der in Podberesje gebaute Prototyp V3 als 140 R/B (Aufklärer und Bomber) bereit; die Bodenerprobung hatte schon begonnen, aber zu einem Flug kam es nicht mehr. Am 18. Juni 1950 wurde das gesamte Projekt durch einen Beschluss der sowjetischen Regierung eingestellt. Die beiden Flugzeuge wurden verschrottet. Das bedeutete auch für lange Zeit eine Abkehr vom negativ gepfeilten Flügel. Aber noch wollte die sowjetische Führung ihre deutschen Spezialisten nicht gehen lassen. Dies führte direkt zur EF 150, deren Startmasse beachtliche 45000 kg betrug. Der Erstflug gelang am 5. Oktober 1952, aber nach 17 Flügen musste das Projekt – die erste (und einzige) deutsche Neuentwicklung in der Sowjetunionam – 9. Mai 1953 beendet werden. Abschließend ist anzumerken, dass die sowjetischen Ingenieure von den deutschen "Beuteflugzeugen" viele Innovationen übernehmen konnten: Elektro- und Hydraulikanlagen, Schleudersitz, Funk- und Funkmessgeräte, ferngesteuerte Waffenstände, hermetische Kabinen, Autopilotanlagen, Visier- und Fotoausrüstungen. Als Brunolf Baade und seine Mitarbeiter Mitte der 1950er-Jahre endlich in die Heimat zurückkehren durften, hatten sie den Bomber 150 im Gepäck, aber das daraus abgeleitete Passagierflugzeug 152 (Erstflug 4. Dezember 1958 in Dresden) blieb auch glücklos.

Ein seltenes Foto vom Flugplatz Borki mit der umgebauten EF 140 R mit Zusatztanks.

Technische Daten

Junkers EF 140 V1

Verwendungszweck: Bombenflugzeug

Antrieb: 2 x Mikulin AM-01 mit 35 kN

Besatzung: 3

Länge: 19,50 m

Spannweite: 19,40 m

Höhe: 5,65 m

Flügelfläche: 58,40 m²

V-Form: +10°

Spurbreite: 5,66 m

Druckkabine: 5,3 m³

Leermasse: 12 500 kg

Kraftstoff: 10 230 l

Startmasse: 24 200 kg

max. Geschwindigkeit: 904 km/h

prakt. Gipfelhöhe: 12 500 m

Steigleistung: 9,0 m/s

Steigzeit auf 3000 m: 7,0 min

Reichweite: 2000 km

Bewaffnung: 2 Waffentürme mit 2 x NS-23, 3.000 kg Bomben