Der Schatten unseres Flugzeugs hüpft über die Baumwipfel. Die Sonne hat sich tatsächlich doch noch einen Weg zu uns herab erkämpft. Als wir vor knapp 30 Minuten, um kurz nach 9 Uhr morgens, am Flugplatz Hildesheim mit Kurs Nordwest gestartet sind, war ringsherum noch alles grau. Jetzt leuchten die Felder, Wiesen und Wälder, die unter uns hindurchziehen, im warmen Winterlicht.

Doch für Fliegerromantik und Naturschauspiele haben Pilot Brad Danks und sein Co Philipp Viotto im Cockpit der alten Turbo-DC-3, zu der der Schatten unter uns gehört, keine Zeit. Ihr Blick gehört ganz dem Stangenwald aus Windrädern, der sich immer deutlicher direkt vor ihrer Scheibe abzeichnet und der rasch näherkommt. Verdammt, sind die Dinger hoch, denke ich mir – und verdammt, sind wir tief!

Windrad voraus!

Schon sausen die ersten Windräder links und rechts am Flugzeug vorbei. Ein weiteres dieser Ungetüme türmt sich direkt vor uns auf, stellt sich drohend in den Weg. Doch kein Grund, nervös zu werden. Zumindest nicht für Brad und Philipp. Für sie ist das hier Alltag. "Wir gehen rauf", kommentiert Brad ruhig, zieht am Steuerhorn – und in 300 Metern Höhe fliegen wir Sekunden später mit sicherem Abstand über das Hindernis hinweg. Nur um ein paar weitere Sekunden später wieder auf optimale Arbeitshöhe abzusinken.

Denn Arbeit ist es, was Brad und Philipp mit ihrer knapp 79 Jahre alten Zweimot Tag für Tag verrichten. Die Turbo-DC-3 mit der kanadischen Kennung C-FTGI gehört der Firma Bell Geospace. Die hat ihren Hauptsitz im schottischen Edinburgh und verdient ihr Geld mit geologischen Messflügen. Weltweit suchen ihre Flieger aus der Luft nach Erdöl, Bodenschätzen oder Gasfeldern, die unter der Erde im Verborgenen liegen. Im norddeutschen Becken, zwischen Wunstorf und Wolfsburg, Bispingen und Braunschweig, geht es um mögliche Erdwärmefelder, die dabei helfen könnten, die Energiewende voranzutreiben. Der Auftrag dazu kam vom Schweizer Unternehmen ZeroGeo Energy.

U-Boot-Technik an Bord

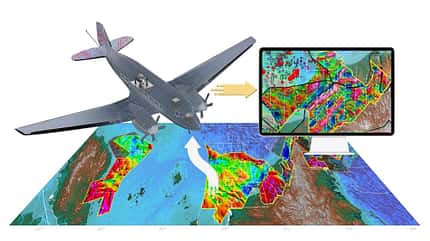

Um die Erdwärme aufzuspüren, hat die C-FTGI besondere Instrumente an Bord. Herzstück ist ein schwarz umhüllter Kasten im hinteren Teil der Flugzeugkabine – ein Gradiometer, das mithilfe speziell angeordneter Beschleunigungsmesser winzige Unterschiede in der Erddichte scannt und Informationen über geologische Strukturen im Untergrund liefert. "Airborne Full Tensor Gradiometry" nennt sich das Verfahren – oder kurz: Air-FTG. Auf Basis der gesammelten Daten lässt sich später eine dreidimensionale Karte des Gebiets erstellen.

Herr über die Daten ist der Geologe Phil Kriesa. Der 63-Jährige stammt aus Florida und ist ein echtes Urgestein: In über 22 Jahren hat er mit Bell Geospace als Mission Supervisor in den fernsten Winkeln der Welt gearbeitet. "Bevor wir nach Deutschland kamen, waren wir in Indien unterwegs und haben in Assam nach Erdöl und Gas gesucht", erzählt er. Über Stopps in Delhi und Ahmedabad, Maskat, Kuwait-Stadt, Kreta und Graz trafen er und der Rest des Teams mit der C-FTGI in Hildesheim ein. Jetzt sitzt Phil, die Schachtel Marlboro Gold stets griffbereit, rechts in der Kabine an einer von zwei Computer-Konsolen und beobachtet aufmerksam die Signale, die das Gradiometer weiß auf Blau über seinen Bildschirm flimmern lässt. "Mit dem FTG-Verfahren können wir praktisch durch den Untergrund hindurchschauen", macht er klar. "Je tiefer wir fliegen, desto genauere Ergebnisse bekommen wir." In der Praxis bedeutet das Flughöhen zwischen 80 und 200 Meter über Grund, über bewohntem Gebiet sind es 300 Meter. Das System selbst ist "semi-classified" – heißt, es unterliegt teilweise militärischer Geheimhaltung. Entwickelt wurde es ursprünglich in den Siebzigerjahren von Lockheed Martin – für den Einsatz auf U-Booten, die mit Trident-Marschflugkörpern bestückt waren. "Wenn Du mit dem U-Boot eine Rakete abfeuerst, bewegt sich das Schiff automatisch ein bisschen", erklärt Phil. "Das kann leicht bedeuten, dass die nächste Rakete in ein ganz anderes Land fliegt. FTG sollte die Raketenführung unterstützen."

Das Flugzeug: Baujahr 1944

Bell Geospace ist einer der wenigen Dienstleister weltweit, die kommerziell mit der luftgestützten FTG-Methode arbeiten. Drei modifizierte DC-3 stehen zu diesem Zweck im Einsatz. Die C-FTGI ist eine davon. Ihre Laufbahn begann sie am 13. Oktober 1944 als gewöhnliche C-47 mit der Seriennummer 26268 bei der US Army Air Force. Später mutierte sie bei der US Navy zur R4D-6, bevor sie durch einige zivile Hände ging – und schließlich im Dezember 2004 bei Basler Turbo Conversions in Oshkosh (Wisconsin) landete. Basler hat sich durch die Umrüstung klassischer DC-3 auf PT6A-Turboprops einen Namen gemacht und seit 1990 rund 60 Flugzeugen auf diese Weise neues Leben eingehaucht. Die C-FTGI war die 51. DC-3, die in Oshkosh unters Messer kam. Strenggenommen firmiert sie damit als Basler BT-67 – nutzt aber weiter die originale Musterzulassung von 1936 und bleibt daher für die Luftfahrtbehörden eine – wenn auch umgerüstete – DC-3.

Das perfekte Arbeitstier

Für manchen Nostalgiker mag die BT-67 nur ein feuchter Abklatsch dessen sein, was eine "echte" DC-3 ausmacht. Für Einsätze, wie Bell Geospace sie fliegt, bleibt sie dagegen unerreicht – selbst mit fast 80 Jahren. "Die Basler ist robust, zuverlässig, günstig und einfach zu warten", unterstreicht Pilot Brad. "Wir können damit tief und langsam fliegen, lange in der Luft bleiben und sind weniger anfällig für Turbulenzen, das gibt bessere Messergebnisse." Missionen von bis zu acht Stunden Dauer sind kein Problem. "Außerdem haben wir jede Menge Platz, zum Beispiel für Backup-Systeme", ergänzt Geologe Phil. "Und wenn wir von einem Auftrag zum anderen reisen, können wir unser gesamtes Equipment in den Flieger laden – samt Ersatzteilen, Werkzeug und Gepäck." Da die Maschine keine Druckkabine besitzt, ist auch ihre Lebensdauer praktisch grenzenlos. "Wenn man gut auf sie aufpasst, fliegt sie ewig", unterstreicht Brad. Der 57-Jährige transportierte früher in Kanada Fracht mit kolbengetriebenen Super DC-3. "Da hatte ich in nicht mal zweieinhalb Jahren zwei Triebwerksausfälle. Die Basler fliege ich jetzt seit 14 Jahren – ohne ein einziges Problem."

Die Basler "geht nie kaputt"

Auch John Bayes kennt beide Welten. Der 66-Jährige ist gerade frisch aus Kanada eingetroffen und wird ab morgen Brad auf dem Pilotensitz beerben, der sich nach 30 Tagen Dienst in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Heute lässt er sich von seinen Kollegen im Cockpit in das Gelände einweisen. John sammelte einen guten Teil seiner 6.500 Flugstunden auf originalen DC-3 und Beech 18. "Wir haben Autoteile für General Motors durch die Gegend geflogen. Das hat einen Heidenspaß gemacht mit den Sternmotoren – der Sound, der Geruch, das Handling. Man musste viel mehr arbeiten im Cockpit." Aber auch die Turbo-DC-3 ist ihm längst ans Herz gewachsen: "Die Basler ist ein wundervolles Flugzeug, liegt satt in der Luft, fliegt sich wunderbar – und geht nie kaputt."

Für Copilot Philipp ist der Job ebenfalls eine Herzensangelegenheit. Früher sei er viel Cessna Caravan und Casa Aviocar geflogen, erzählt der Franko-Kanadier. "Aber das hier, das ist schon etwas Besonderes. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, eine DC-3 zu fliegen. Und es ist alles Handwerk, wir haben keinen Autopiloten."

Vorsichtig wenden!

Etwa 5.000 Quadratkilometer groß ist das Gebiet, das Bell Geospace auf der Suche nach Erdwärme beackern muss. Jeden Morgen plant das Team gemeinsam, welcher Bereich als Nächstes an der Reihe ist. Dabei spielt vor allem das Wetter eine Rolle, denn geflogen wird nach Sicht – und bei Flughöhen von maximal 300 Meter muss die besonders klar sein. Gerade jetzt, im norddeutschen Winter, bedeutet das oft tagelanges Warten bis zum nächsten Einsatz. "Heute ist das erste Mal seit fast zwei Wochen, dass wir einen Messflug machen können", freut sich Phil.

Die vorab festgelegte Route teilt sich auf in eine Reihe virtueller Linien, verknüpft durch eine Umkehrkurve am jeweiligen Ende. Brad und Philipp wechseln sich bei der Arbeit im Cockpit ab. Während der eine steuert, behält der andere die digitale Karte auf dem Tablet im Auge und hält nach Hindernissen Ausschau. "Wenn das FTG-System online ist, müssen wir sehr behutsam wenden", sagt Philipp. "Mehr als zehn Grad Querneigung sind nicht drin, sonst verschluckt es sich." Hindernisse, die die Flugbahn kreuzen, werden deshalb überflogen und nicht umkurvt. Und bei jedem Einsatz wird nur jede dritte Linie abgeflogen.

"Ein guter Tag"

Für heute allerdings ist das Pensum erschöpft. Da das Wetter um die Mittagszeit allmählich wieder zuzieht, entscheidet sich die Crew nach drei Stunden Flug zur Rückkehr nach Hildesheim. Nach einer weiteren halben Stunde schweben wir dort auf der Runway 07 zur Landung ein. Sanft setzen Brad und Philipp das Flugzeug auf, lassen das Heck zu Boden sinken, dirigieren die DC-3 zu ihrer Parkposition. Dort wartet, beäugt von einer Handvoll Spotter am Flughafenzaun, schon Mechaniker Ron Dixon mit den Bremsklötzen fürs Fahrwerk. "Na, wie war’s?", fragt er grinsend, als ich Minuten später aus der breiten Hecktür ins Freie stolpere. Was für eine Frage! Ich recke den Daumen nach oben. "Großartig!", grinse ich zurück. Aber nicht nur ich bin mit dem Ritt durchs Hinterland mehr als zufrieden. "Was ich bis jetzt aus den Rohdaten herauslesen konnte, sieht sehr gut aus", bilanziert Phil. "Das Wetter war überraschend schön, die Luft war ruhig – es war ein guter Tag."